|

| 特別講座009 |

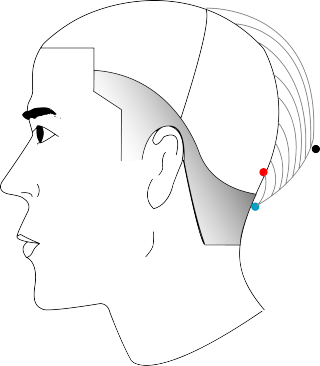

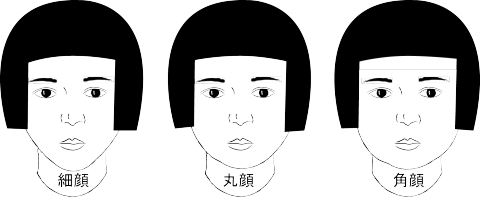

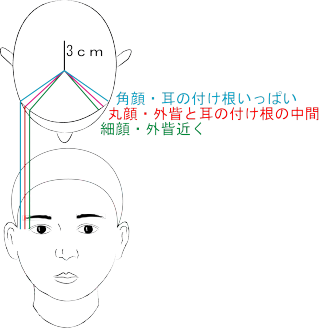

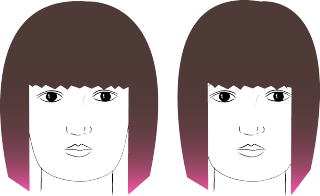

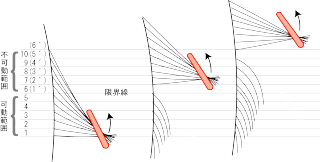

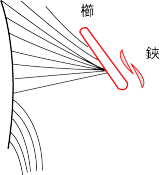

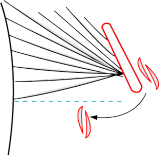

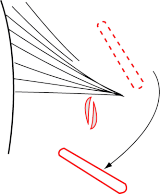

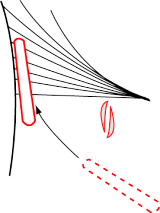

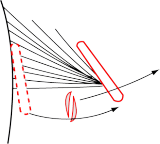

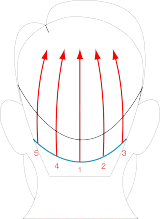

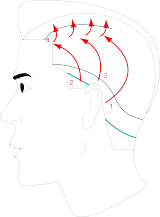

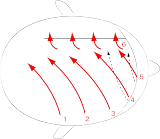

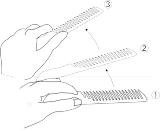

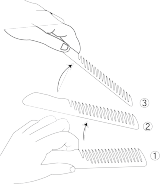

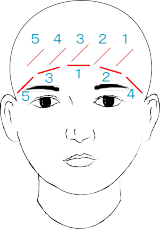

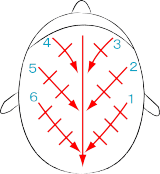

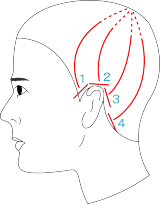

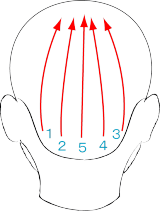

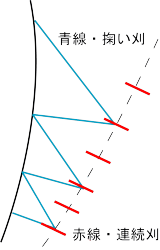

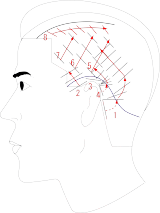

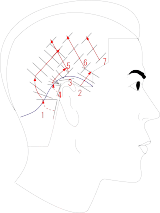

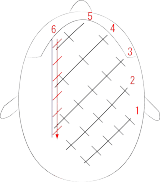

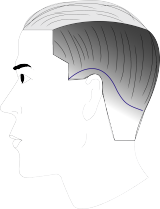

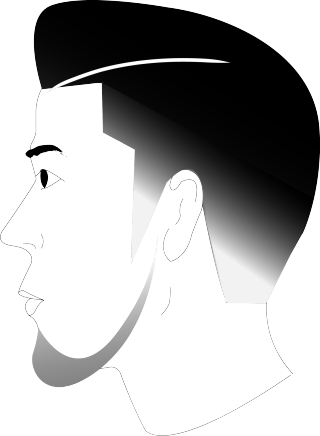

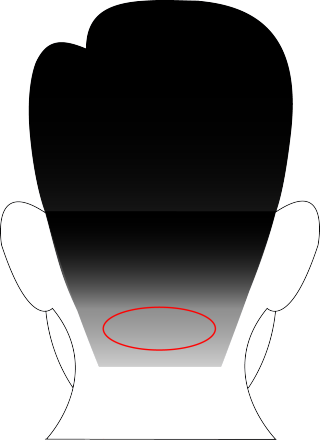

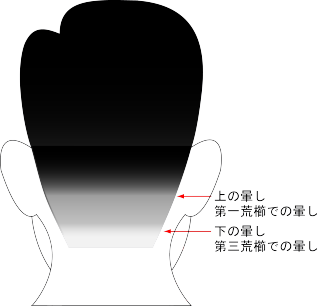

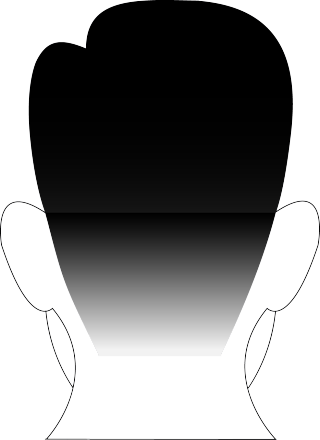

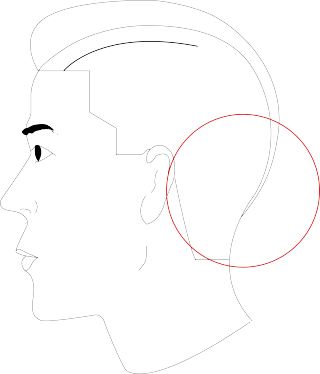

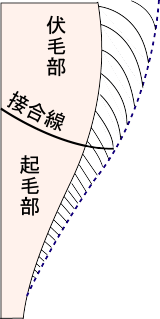

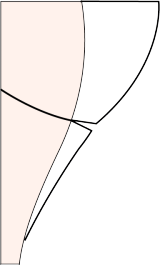

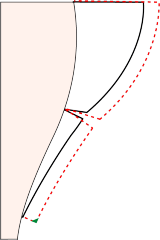

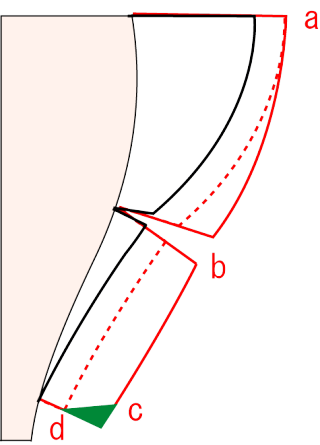

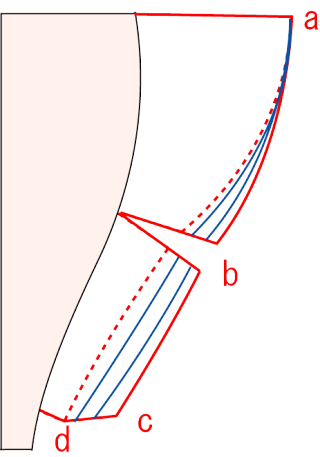

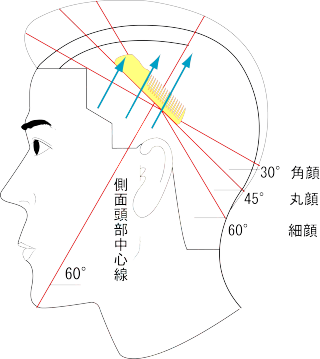

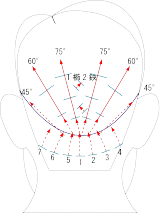

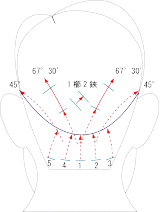

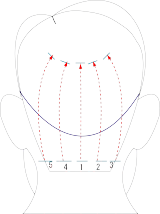

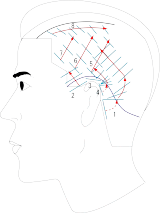

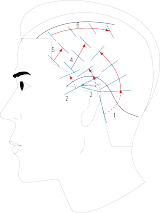

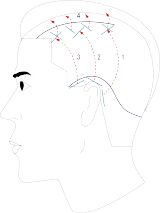

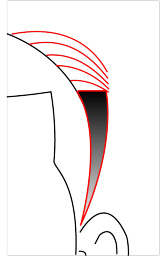

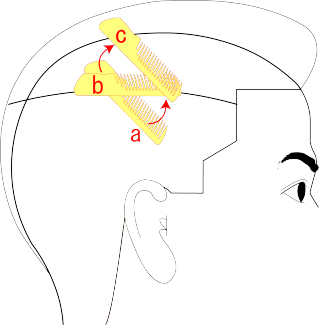

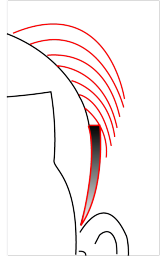

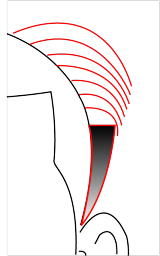

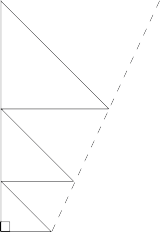

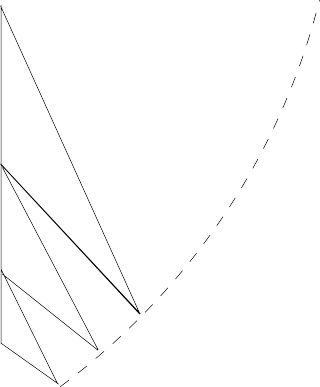

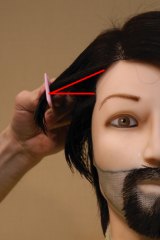

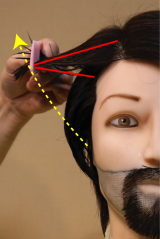

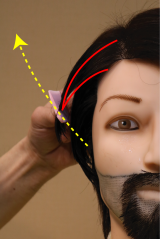

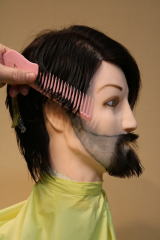

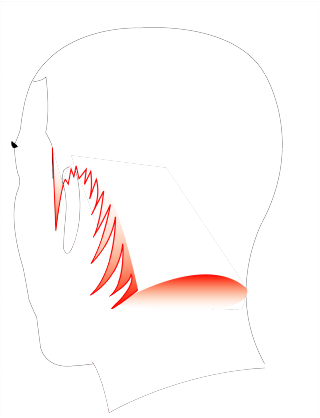

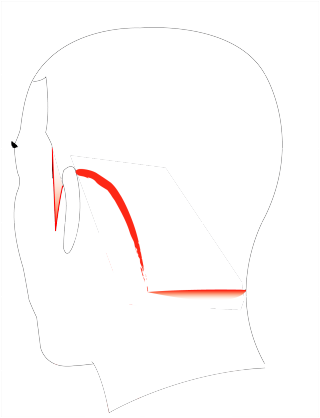

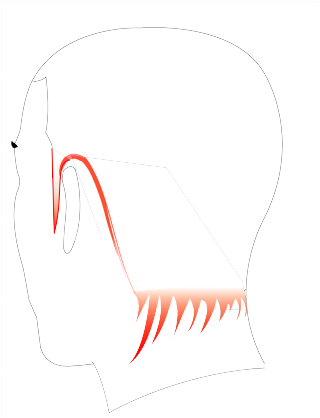

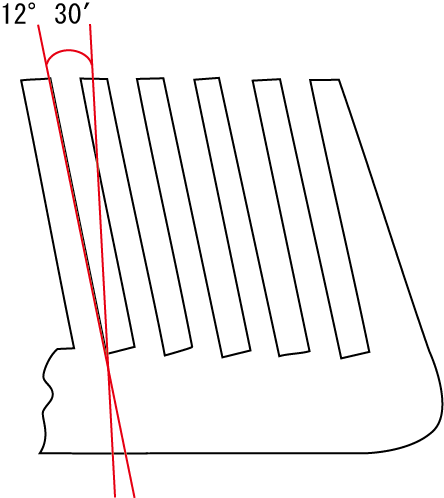

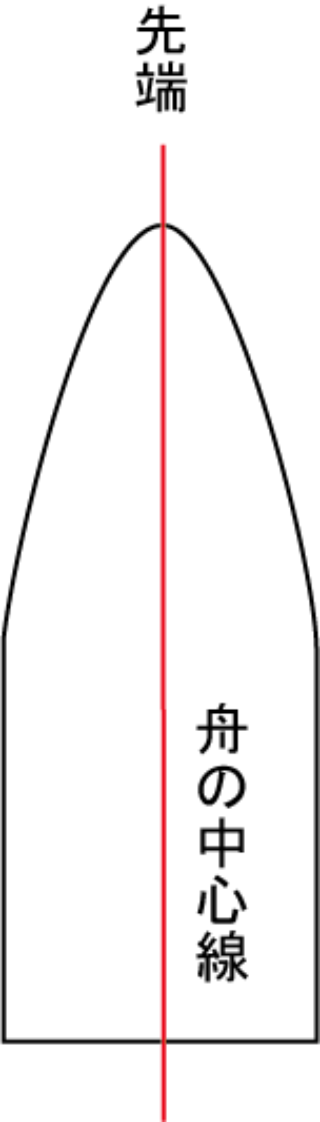

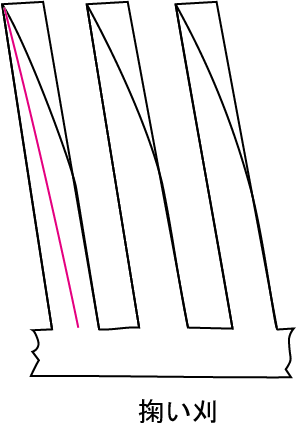

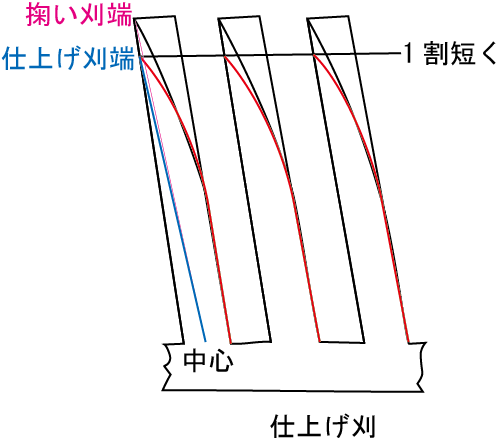

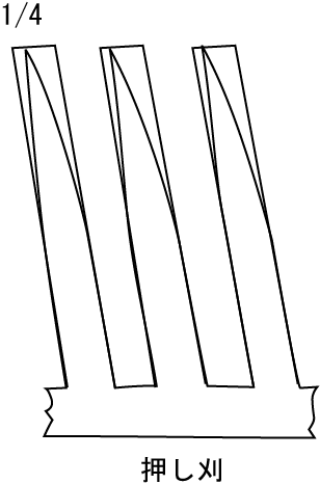

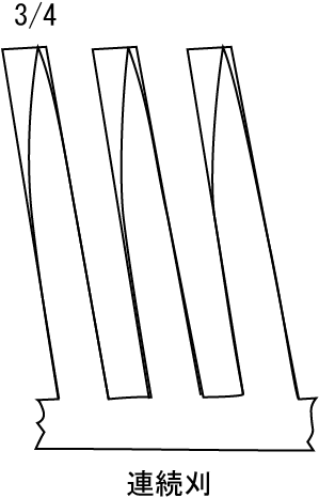

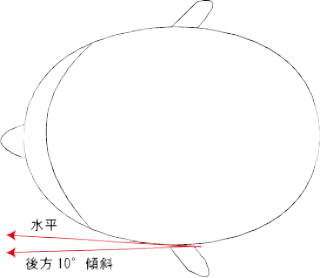

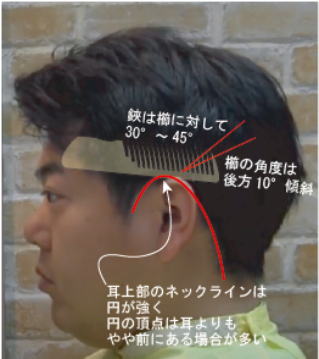

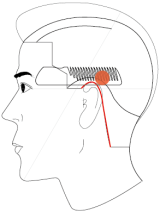

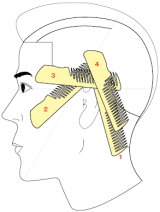

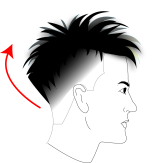

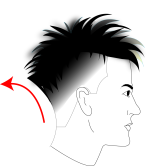

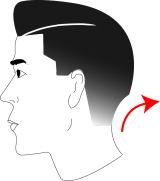

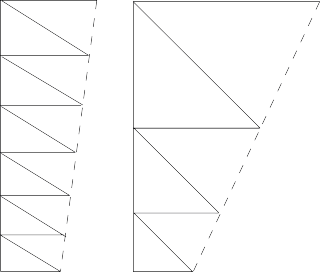

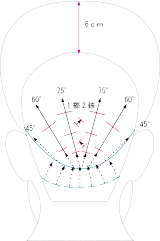

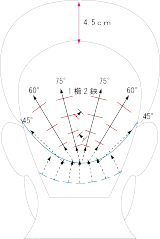

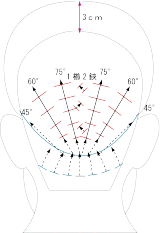

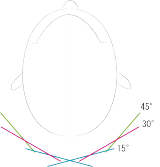

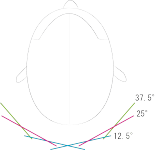

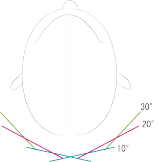

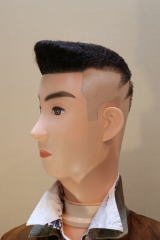

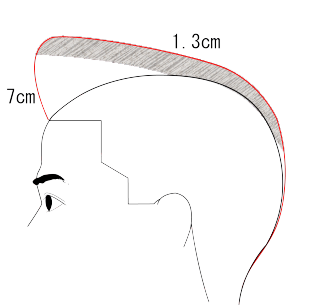

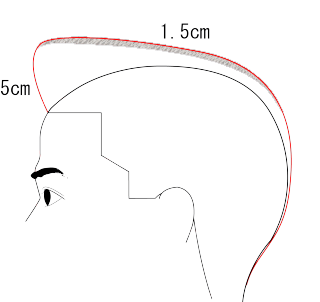

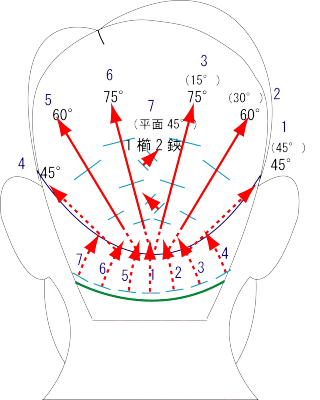

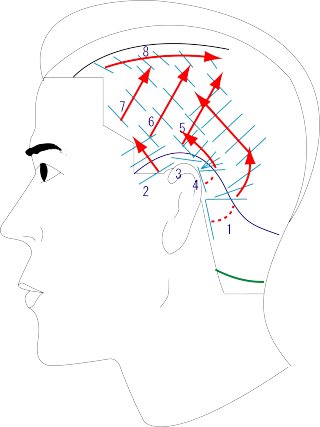

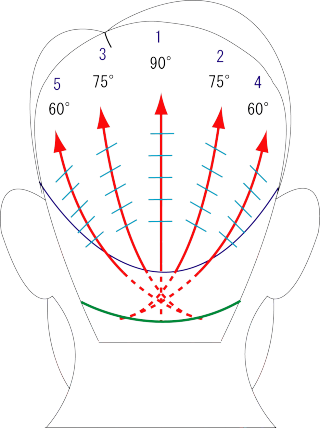

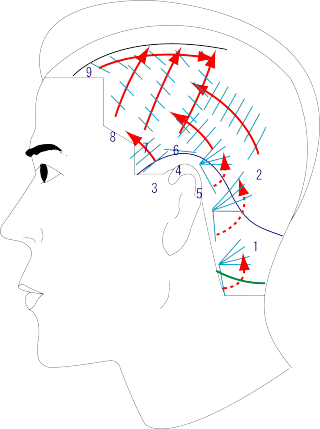

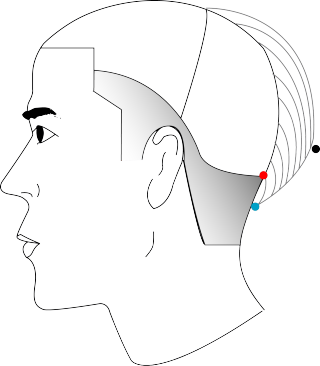

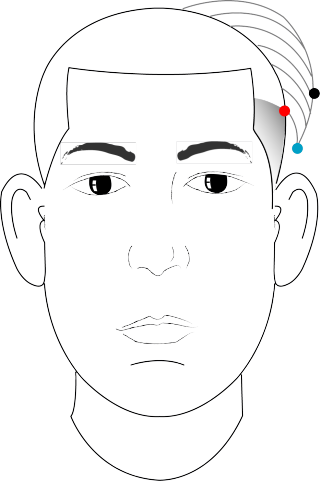

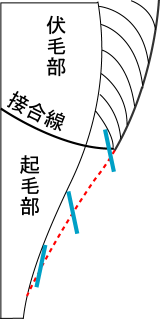

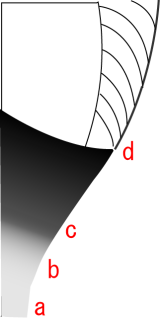

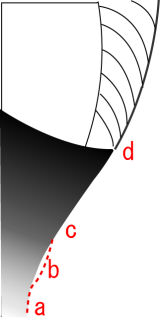

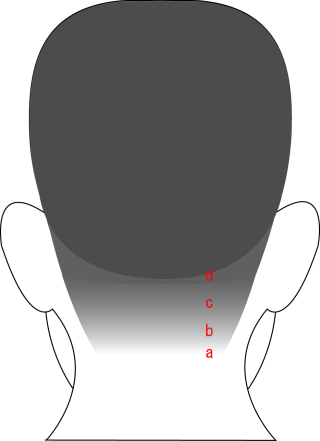

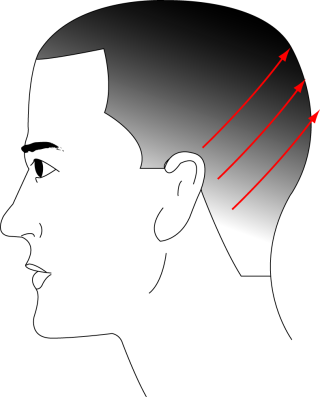

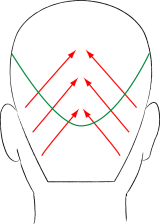

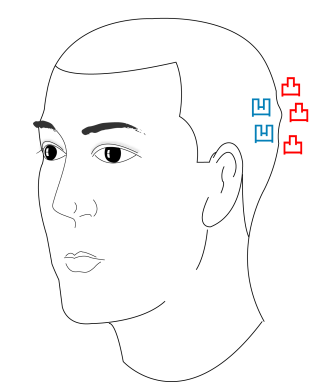

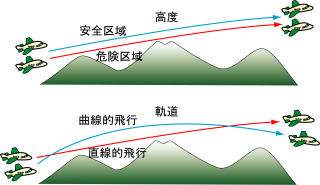

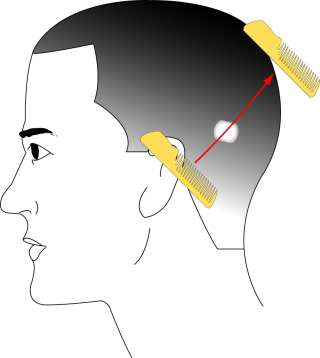

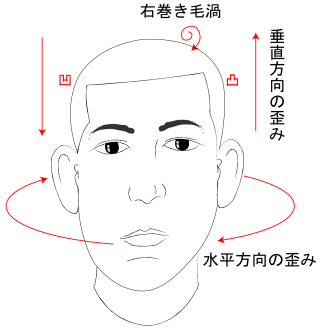

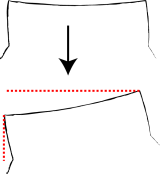

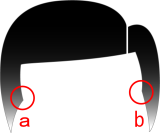

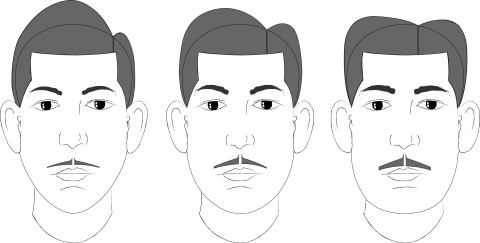

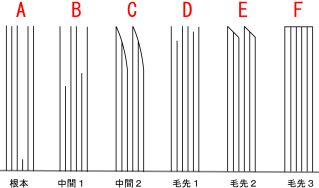

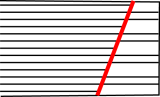

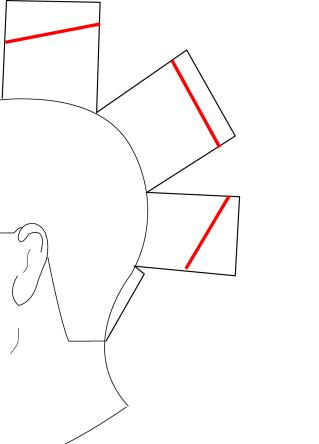

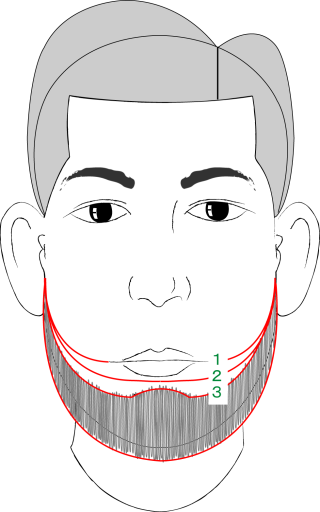

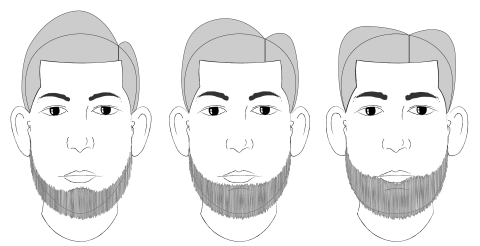

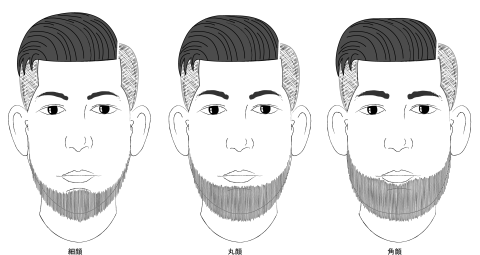

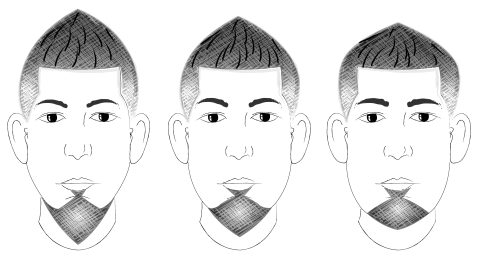

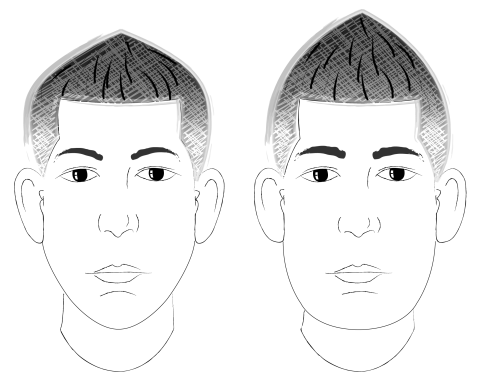

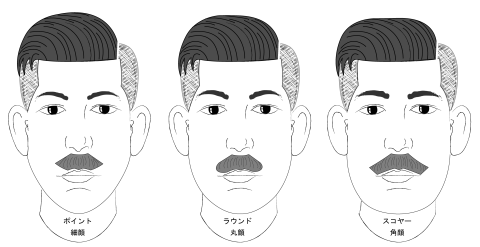

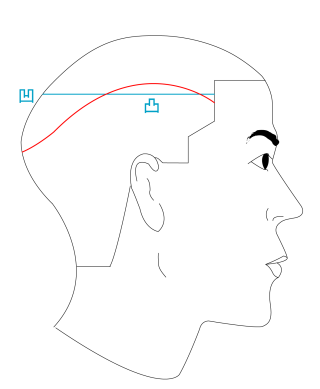

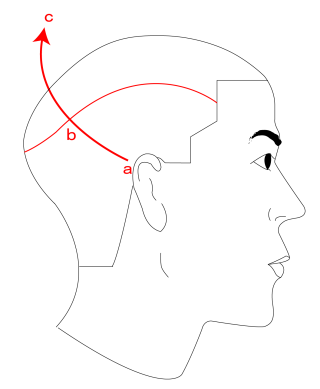

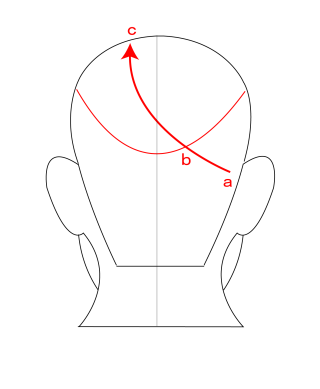

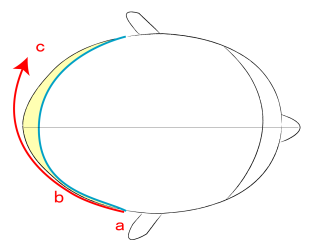

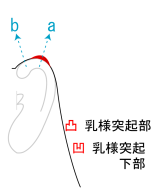

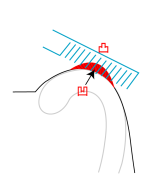

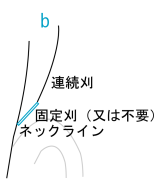

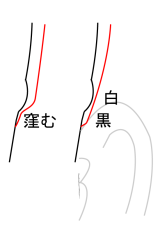

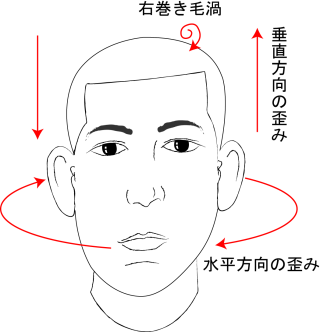

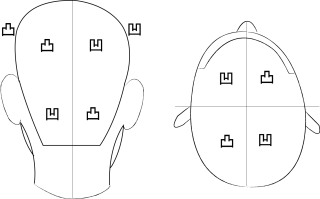

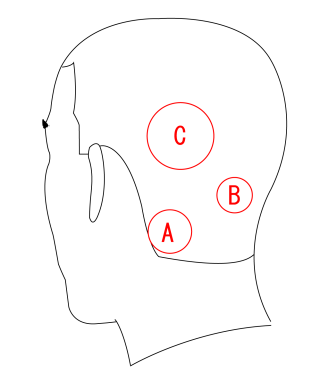

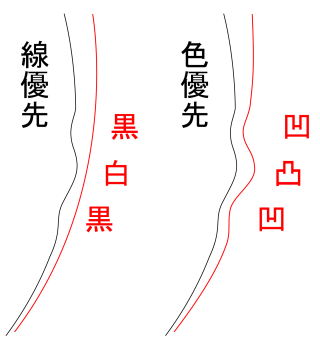

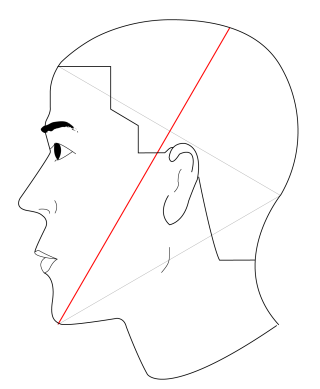

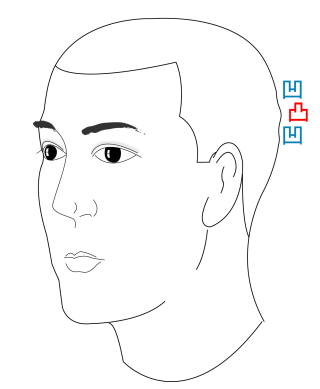

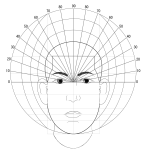

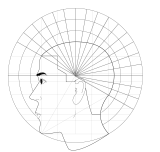

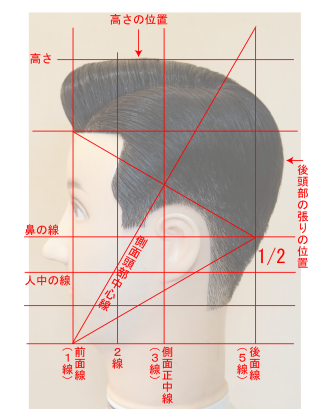

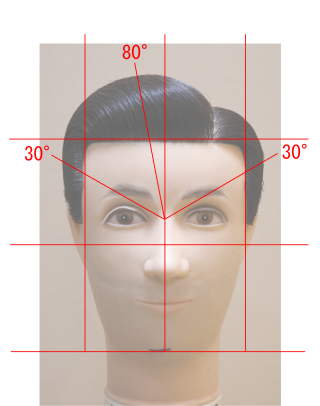

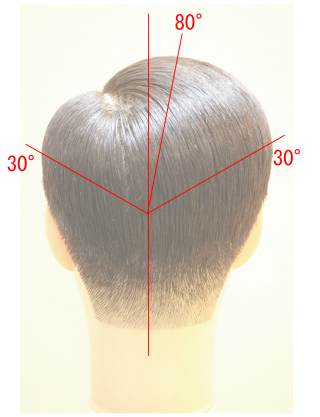

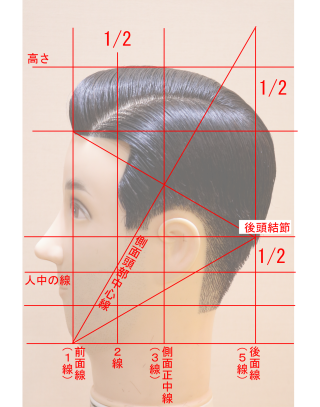

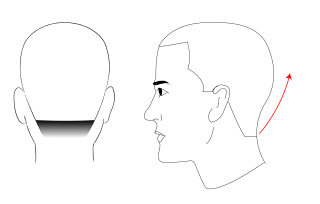

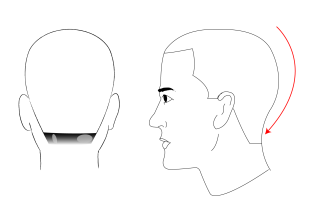

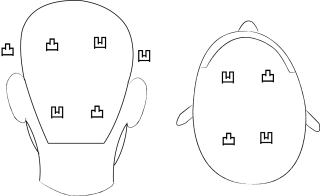

それは古くて新しい  狐塚 均 naturel_12@yahoo.co.jp 図や写真が小さくて見辛い場合は、次のパソコン用のサイトだと見やすいと思います。 http://nichigikai.com/html/tk009.html 第41回 令和3年5月21日 仕上げ刈用の櫛は歯の長さを1割短く 櫛の矯正をする理容師も殆どいなくなってきた昨今ではありますが、今回は櫛の矯正に関するテーマです。最近私は会の大先輩のT先生から「昔は仕上げ刈用の櫛は歯の長さを1割短くして作った」という話を聞きました。私も初めて聞いたことでしたので先日、更に詳しくお聞きしました。仕上げ刈用の櫛の歯の長さなどということは、どこかに書き留めておかないと無くなってゆく情報だと思います。そこでお聞きしたことをこの場で発表させて頂き、ここに残したいと思います。 角度櫛には12°30′の角度がありますが、それは図1のように矯正前の元々の歯の傾斜角度です。 図1  突然ですが図2は舟に中心線を描いたものです。ここでの中心線とは、赤線のように先端から後方の中心部分を結んだものです。 図2  その考えで図3の掬い刈用の櫛の歯の角度をみてみると、歯の元部の中心から歯先を結ぶ線(ピンクの線)は12°30′よりも傾斜している(角度が大きい)ことが解かります。つまりこれが櫛の歯としての中心線の角度です。 図3  さて今回のテーマである仕上刈用の櫛ですが、歯の長さを1割短くしますので図4の青線のようになります。歯幅が同じで歯の長さが短くなるということは、中心線は元の長さの場合よりも傾斜を増します。これが歯を短くすることの目的です。つまり仕上刈用の櫛が、歯の長さを短くするのであれば、第一荒櫛を第二にすれば良いのかというと、そうではないのです。同じ歯幅で歯の長さを短くすることに意義があるわけです。 図4  ところで仕上刈用の櫛の中心線を傾斜させる目的ですが、仕上刈には回し刈技法を用いることが多いため技法の動きに合わすと、中心線は少し傾斜している方が良いから、ということです。 ちなみに図5は押し刈用で、図6は連続刈用の歯先の位置です。歯先の位置は、カッティングの技法によって運行方向が異なることから、歯先の方向と運行方向とを合わせるよう、それぞれの櫛の用途によって、最も多く行われる技法を優先し決められているのです。 連続刈用の櫛は、最近は見ることもなくなりましたので説明は割愛しますが、押し刈用が1/4である理由は次の通りです。「押し刈をする毛は短く正確に揃えることが必要である。そのために歯先を元の正中線寄りに持ってきて、左右のずれを少なくしている。しかし毛を起こす役目もあるので真ん中ではなく1:3の位置にしてある」ということです。 図5  図6  今回は「仕上げ刈用の櫛は、歯の長さを1割短くした」という話がきっかけだったのですが、このように器具にしろカットシステムにしろ、昔はあらゆる技術に拘りを持ち、その結果奥深く、レベルの高い仕事をしていたんだということが良く解かります。特にお客様個々の条件に対して、細かく対応していたことが色々な資料から解かります。ややもすると今の方が決まりきった方法で単一的に仕事をしようとする傾向があるかも知れません。もちろん決まったことを覚え、出来るようになることは大切ですが、、その上で条件に合わせて変化をさせていくことも重要なことではないかと思います。 第40回 令和3年2月13日 “耳上部後方10°傾斜”に学ぶ ミディアムカット側頭部第3運行は、耳上部を先ず固定刈で行いますが、その際櫛の角度は後方10°傾斜です。これは理容理論の教科書にも載っていることですが、その昔、と言っても昭和に行われたカットの大改正以前には、耳上部は水平に切っていました。このことは理容文化の斎藤誌上講座をまとめた書物である「理容基礎技学・40講(P139)」に掲載されています。つまり水平で切るよりも後方10°傾斜の方が良いということで改善をしたわけです。 改善には当然理由があります。その理由を私は若い頃(かなり昔)次のように指導を受けました。水平では頭部前方の厚み持たせないといけない部分を、取り過ぎる傾向にある。その点後方に10°傾斜することでカバー出来る。また場合によっては15°にする場合もある。というものです。とは言っても所詮ネックラインの周囲であり、それほどの差が出るわけではありませんが、あくまでもフォルムの向かう方向性ということです。図1はそれを図説したものですが、赤線の角度の開きは解かり易くするため誇張して描いてみました。 図1  頭部の前部に厚みを持たせないといけないということは、原型の形故のことです。頭部の前部は小さいために、大きく刈らなくてはいけないということに関連した記述は、多くの資料に記されていますがここではカッティング原則集を参照しました。。 〇カッティング原則集P7の13 頭の形は前が小さい。カッティングでは前を大きく後ろを小さく。 〇カッティング原則集P9の13 頭髪の厚さは下の方は薄く、上に行くに従って徐々に厚くする。また前の方は厚く後ろに行くに従って徐々に薄くする。 〇カッティング原則集P4の2 きれいに刈ろうと思ってはいけない。形をつくろうと思えばよい。 また側頭部第5~7運行の頭皮に対する前後の角度も前方をやや開くようにカットしますが、理由は同じく前方に厚みを持たすためです。 さて、ここからが本題です。私は最近このことを複数のカッティングを卓越した諸先輩、または修業時代の兄弟子などに話してみました。するとその殆どの方の解釈が私が考えていたものとは異なるものでした。そこで、ここでは私が受けた指導の理論は置いといて、現在の後方10°傾斜の考え方をまとめてみました。結論を先に述べると「耳上部を水平にカットしたら耳後上部を切り過ぎる傾向にあるため傾斜させて切る」ということです。 先ずは前段階として図2を基に3つの点についてまとめてみます。 ①固定刈とは 固定刈は櫛に対し鋏を30°~45°の角度で、櫛に出た毛を面で切るものです。そのため挿入した櫛を戻すことと共に、歯先側を起こすという起伏角度が大切です。また鋏が立っていることで切ろうとする部分の左右を外すことが出来ることも特徴です。 ②ネックラインの最上部は強い円である 図の赤い線で示す通り、ネックラインの特に耳上部周辺は円が強く、急カーブです。そのため耳上部を幅広く切ることは、その前後を取り過ぎる可能性もあり危険です。仮にそこを水平に切るのであれば、かなり狭い範囲を切るということになります。 ③ネックラインの頂点は、耳の付け根の中心よりやや前方にある これは人によっても異なりますが、このモデルのように耳の最上部の位置よりも、ネックラインの頂点の方が少し前にある場合が多いのも事実です。つまり耳上部のネックに沿って櫛を置くということは、自然に後方10°傾斜程度になるとも言えます。 図2  前述の「耳上部を水平にカットしたら耳後上部を切り過ぎる傾向にあるから傾斜させて切る」ということですが、それは図3の赤丸の部分です。この図の櫛の角度は水平ですが、ネックラインの頂点が急カーブである以上、幅広くは切れません。これを無理に切ってしまうと赤丸の部分を切り過ぎてしまうということです。もちろんそのまま前まで切ってしまっては、後方だけではなく前方の部分も切り過ぎてしまいます。それをネックラインに自然に合わせて後方傾斜で切ることで、耳後上部に穴が空いてしまうようなことは防げるということです。 図3  図4は、側頭部第1運行から第4運行までの固定刈の櫛の図のイメージです。この図を見ても解かる通り、耳上部を後方10°傾斜にすることでネックラインに自然に沿った4つの運行の基点がバランスよく位置します。 図4  それをカット面に表すと図5のようなイメージになります。但しあくまでもこれは基礎刈としての角面です。この後行うネック髪際の処理での固定刈や逆櫛での各面とは、櫛数が全く異なります。言ってみればネック髪際の処理での各面と比べたら第1から第4運行の固定刈は粗削りなものと言えます。故に急カーブを含んだこのネックラインでも4櫛で良いということです。 図5  ところで、私が以前指導を受けた理論のことですが、もう少し説明を加えます。 「カットにおける基礎刈りの原則は、きれいに刈ろうと思ってはいけない。形をつくろうと思えばよい。」という事でした。 冒頭お話を聴いた諸先輩のお一人が、ミディアムカットのカットシステムは実によく出来ているということをしみじみ言われました。私もまだまだ勉強不足ですが、本当にそう思います。今さらながら斎藤隆一先生を中心とした昔の偉人に感謝をしつつ、これからも学びを深めて行きたいと思うところです。 第39回 令和3年1月19日 断面で観る接合部と刈上線のデザイン 接合部は当然のことながら、その部分が出っ張らないようにカットをし、また仕上げでもそのように収めることが基本です。但しヘアデザインでは、基本を超えたところに多くのヒントが見つかります。下の図はサロンでありがちな刈上げを表したものです。通常は図1のように接合部が出ないように刈上げます。しかし図2のように敢えて抉るような刈上げをして、接合部を残すスタイルも一つのデザインです。それは接合部が取り切れなくて出てしまったのではなく、意識的に残したことに意義があります。 図1  図2  次の図は後頭部そのものを出っ張らせ、そこに重心とシルエット上での方向性の変化を持たせました。上の図1・2と比べるとイメージの違いが解かると思います。通常であればこのように裏返しの刈上げに対し、更にシルエットでも後頭部を膨らませてしまっては、重心が後ろに行くばかりで不安定な要素が増してしまいます。しかしここでも基本的なバランスとしてマイナス要素があればあるほどデザインとしての個性は強くなります。デザインの中では個性はプラス要因と捉えると良いと思います。なおこのデザインでも抉る刈上げと、そうでない刈上げがあり、図3では接合部が飛び出ないようにしましたが、図4は抉った刈上げにしました。 こうしてみると図1と図4では、両極端なイメージとなりスタイルすらも変わったように見えて来るのではないでしょうか。 図3  図4  図5は分髪を入れたスタイルです。このようなスタイルでは、接合部が出ていたらアンバランスなイメージを持たれがちですが、これもファッションとして捉えてみると、なくはないと思います。というか昔からアイビー調のスタイルなどでは消費者の要望でもこのような刈上げが存在していました。 図5  但し“線と暈し”については理容技学全書102ページに記載の通り、優先度合いは相反するものです。今回のテーマで刈上げの線を抉るということは、当然色彩は乱れます。カットは全て繋がっていますが、今度は色彩を優先するかデザインを優先するか、と言うことになります。しかしながらそれはその状況で異なってくる問題です。 第38回 令和2年10月25日 毛髪の長さと掬い刈の数に於ける一考察 以前、別講座の応用スタンダードカットTK版・第44回に「掬い刈の回数と上下の長さの関係」というテーマで発表をさせていただきました。今回は、その関連で実際に全体の長さが変わった時、どのように櫛数が変化するかということを図を示して述べてみます。但しその櫛数は、あくまでも一つの例であり考察にすぎません。数というよりも考え方を理解していただければ幸いです。 先ず図1ですが、この理論の元の考え方である「上下の長さの差が大きいほど掬い刈の回数は少なく、差が小さいほど掬い刈の回数は多くなる」ということを示したものです。これは理容学校の教科書にも載っているほど基本的な理論です。図1は左に比べて右の方が上下の毛の長さが大きいものです。そのため右側は左側に比べて櫛数が少なくなっています。 なおこれを詳しく述べたものはサ・ロ・カ・テ・第17回に「掬い刈」として掲載してあります。 図1  図2はフォーマルロングに於ける後頭部の運行図と櫛数を書き入れました。ここではトップの長さを6cmとしました。ロングの天頂部の長さといっても場所により異なります。例えば前髪の方が基本的には長くなっています。ただ6cmというのはロングの基準とする長さでもあります。櫛数は図に示すように60°運行が2櫛で、75°運行が3櫛です。 図3・4は接合部は同じロングですが、天頂部の長さを図3が4.5cm、図4が3cmとしました。そしてそれに合わせて側頭部・後頭部の長さも短くなっています。但し繰り返しになりますが接合部の位置は全てロングの基準に統一です。 櫛数は図2の60°が3櫛、75°が4櫛です。そして図4の60°は4櫛で、75°が5櫛です。この櫛数は前述した通り一つの例です。背面正中線上の1櫛2鋏は図3だけ一つ増やし3回にしました。 図4のように天頂部が3cmというのは例えば癖毛の人のように髪が寝やすい人に多いパターンです。但しその場合毛髪が立ち易いような条件の基では、この櫛数では面が荒くなり櫛数として足りなくなる場合もあります。ここはあくまでも寝る毛の場合を想定しています。 図2  図3  図4  図5・6・7図は天頂部の長さが上図と同じく6cm、4.5cm、3cmの設定です。全体の長さが短くなっていった時の上から見る後頭部の展開図の変化と同様です。後頭部の長さも天頂部に比例して図6・7は短くなっています。その場合、櫛の運行のどこに変化をつけるかということですが、ここでは奥行きの角度で調節をしてみました。後頭部の運行角度には平面的な角度と奥行きの角度があります。このことについては、応用スタンダードカットTK版・第80回の「櫛の角度の調節による後頭部の奥行き感」で述べています。 図6・7共長さに合わせて奥行きの角度を浅くしてみました。だからと言って実際のカットの際、記載の角度通り行うということではありません。あくまでも意識として角度を浅くするということです。角度を浅くすることで全体が短い場合でも後頭部の長さが残り過ぎないようになります。 図5  図6  図7  今回は後頭部のみで説明しましたが後頭部の櫛数が多くなれば当然側頭部も多くなります。また天頂部の櫛数も長さに合わせて変化していくことも当然のことです。 櫛数というのはサロンでのカットの際、別に数えながら行うものではありません。すなわち短くなった時に自然に掬い刈の数が多くなっていれば良いわけです。その感覚を養うためには櫛数を数えながら、また奥行きの角度を意識しながら行ってみると良いと思います。 但し、今回の例えは後頭部を放射運行に拘った場合の話です。つまり短くなったら放射運行ではなく、運行そのものを変えることも正しい理論の基での応用です。 第37回 令和2年9月24日 毛先二グロのカットとアイロンの関係 本ホームページ内の動画で解説をしている「応用スタンダードカットTK動画版、第92回・93回」で根元まで巻き込まず、毛先だけ巻く二グロのスタイルを二点紹介しました。今回は、そのスタイルのカットとアイロンの位置関係などについて述べてみます。 先ずは写真1から3のアート二グロです。これは普通に二グロの掛け方で掛けたものですが、フロントの高さを出すためにフロントは毛先だけを掛けました。ちなみに周りに模様をつけたことからアート二グロとしましたが、今回のテーマとは関係がありません。なおフロントを高くしたのは、ポンパドール風スタイルにするためのデザインです。 写真1  写真2  写真3  図1はフロントのストレート部分と二グロに掛けた部分を図説したものです。表面の塗りつぶした部分が二グロの部分で、フロントに於けるその下の白い部分は、ストレートのままでシルエットを高く出した部分です。カットラインは仕上りのシルエットよりも一回り大きなカットをしてありますが、長さはフロントで7cm、トップで1.3cmにしました。トップの部分とフロントの毛先部分は同じように強めに掛けましたので表面の質感は全体的に揃っています。 図1  動画はこちらから見ることが出来ます。 https://youtu.be/mcpHY2S4Msw 写真4から6は、毛先のみを軽く挟んだだけの掛け方をした二グロです。アイロンの技法としては、接合部を掛けるように櫛で掬ったところを、アイロンで挟むような感じで掛けました。そのため仕上りは二グロというよりもブロースの毛先の質感を変えたような雰囲気です。 髪の長さはフロントで5cm、トップで1.5cmぐらいにしました。巻く長さが短いためカットラインと仕上りのラインはそれほど差がありません。 写真4  写真5  写真6  図2は図説したものですが、アイロンを掛けた部分である表面の塗りつぶした範囲は狭く、シルエットは掛けていないその下の白い部分で作っています。 図2  動画はこちらから見ることが出来ます。 https://youtu.be/H9yHm7fAeFc アイロンを根本まで掛けずに巻く方法は、シルエットの高さを出すのに有効です。なお写真4・5・6の毛先二グロは、昭和の時代に一部の消費者から需要のあったスタイルです。今顧客に進めても味があり、いいスタイルである思います。 第36回 令和2年8月17日 うぶ毛を制する者は暈しを制す! 「うぶ毛を制する者は暈しを制す!」 なんちゃって・・・。 されど“うぶ毛” 今回は髪際部に於ける“うぶ毛”だけではなく、強い毛流や部分的な白髪、また生え方の濃淡など‟きれいな暈し”を阻害する状況に関する話です。最近はウィックを使用して刈上げなどを学ぶことが多く、素材の悪条件は、多くありませんが、実際のお客様はそうはいきません。上に掲げた条件に加えて原型の凹凸もあります。つまりきれいな暈し作りを阻害する条件が揃っていることが普通です。もちろん技術者であれば「そんなことは当たり前!」ではありますが・・・。 しかし技術を習う段階の中では、このような条件に対処できない場合が少なくありません。というか、街を歩いている人の暈しを見ても「あぁ、ここ取り過ぎてるな」とか「ここはもっと取った方がいいのにな」と思えるような暈しを見ることがあります。 タイトルにもなっている‟うぶ毛”は取り過ぎたら最後です。活かすことに意義があります。もちろん必要に応じてですが・・・。 日々のお客様を見た時、例題としては限りなくありますが、今回は下の写真について説明をします。 ★例題A ①  ②  ③  先ずは例題Aです。①はカット前ですが、赤丸部分の毛流が横に流れていて、毛量も少ない状態です。カットはいかなる場合でも事前の観測が大切です。「切ってから気付いた」というのでは手遅れです。②は基礎刈を終えた状態ですが、赤矢印の部分まで2ミリのクリッパーを入れました。この部分は、うぶ毛です。つまりクリッパー部分はうぶ毛だけの暈しとなります。③は刈り終えた状態です。うぶ毛部分を暈し、下までぼけている状態です。 ★例題B ①  ②  ③  例題Bの①はカット前の状態ですが、後頚部に凹凸があり、生え際は急にうぶ毛になっています。②は基礎刈を終えたところですが、赤矢印の位置まで2ミリのクリッパーを入れました。③は仕上りです。うぶ毛部分で暈しました。三つ襟部分の毛が残っていますが、ここを追及してしまうと短くなりこのお客様の希望に沿わなくなりますので、“窄ませる暈し”(本講座第2回参照)をしました。 ★例題C ①  ②  ③  例題Cの①はカット前ですが、このお客様の周期は2週間に一度ですのであまり伸びていません。赤丸部分は毛量が少ない部分です。②は基礎刈を終えて赤矢印まで2ミリのクリッパーを入れた状態です。この位置もほぼうぶ毛です。③は刈り終えた状態ですが、暈しの途中で線を入れて剃るというのではなく一番下まで暈しています。 ★例題D ①  ②  ③  例題Dの①はカット前です。伸びていますが、赤丸部分を見ると毛流または毛量に問題点がありそうな要素が見えています。②は刈り終えた状態です。刈上げない長さで赤点線の位置で線を入れて下は剃ります。カットしてみるとやはり赤丸部分は毛量が薄くなっています。カット後アイロンパーマを掛け、ヘアカラーもして③は仕上り状態です。後頚部の左右の角に近い部分は殆どうぶ毛です。このうぶ毛を残すことが大切です。剃ってしまっては丸い線になり薄さを強調してしまいます。 ★例題E ①  ②  例題Eの①はカット前の状態ですが、刈り上げないでスッキリめにします。赤丸部分を見ると薄くなりそうな要素が見えています。②は刈り終えた状態です。赤点線から下は剃りますが、赤丸部分のうぶ毛を残し弱々しい感じにならないようにしました。 ★例題F ①  ②  ③  例題Fの①はカット前の状態ですが、後頚部は薄くなっています。また白髪もムラにあります。②は3ミリ・2ミリ・1ミリのクリッパーを入れた状態です。クリッパーの入れ方で白髪や毛量のムラを調節しました。長さはミディアムです。③は刈り終えた状態です。赤丸部分は黒髪です。この色を長さの調節で上下に繋ぐのは無理ですが、なるべく自然になるように後頚部の暈しを行いました。 以上、6つの例題を以ってうぶ毛を活かす効果について述べましたが、後頚部をきれいに暈すためには、タイトル通りうぶ毛を活かすことが大切であると思います。「めんどくさいから線入れて剃っちゃえ」みたいな処理の仕方、またその線が雑だったりすると尚更ですが、とてもプロの仕事とは思えないような状態を時々街で見かけます。 たかがうぶ毛、されどうぶ毛。うぶ毛を制する者は、暈しを制す! 第35回 令和2年8月1日 改正カットに於けるクリッパーの使用時期について なんで? 「突然急いで終わらなければいけないような時もあるから・・・」(永遠の5才) 図01・02は、フォーマルロングの櫛の運行図です。遡ること50年近く前、このカットシステムは‟改正カット”として斉藤隆一先生が発表されました。図03・04は改正前のカットシステム図です。そこでの主たる改正目的は、後頭部の0度運行を無くし、背面正中線上を取り過ぎないようにしたものです。このことについては、㈱斉藤会館発行の理容技学全書141頁に詳しく述べられています。 01  02  03  04  改正カットでは主目的だけではなく、いくつかの点についても変更がなされています。今回はその中の一点についてのみ述べてみます。それは改正カットでは、クリッパーを先に入れて後頭下部の暈しをしてから、後頭部・側頭部・天頂部と刈り進みますが、改正前のカットではクリッパーワーク及びクリッパーの暈しは全体をカットしてから最後に行います。クリッパーを後で入れることで、その部分の原型や毛流などの状態が見えやすくなります。そのためクリッパーを入れ過ぎたり、入れ足りなかったりすることが防げます。 ではなぜ改正カットでは、いきなりクリッパーを入れたのかということですが、それは2点あると思います。その一つは、最初にクリッパーを入れることで長さの基準を作りやすくさせるのだと思います。家でいえば基礎の部分とも考えられます。クリッパーという基礎の上に後頭下部を作り、その上に後頭部を作り、更に上に天頂部を合わせながら作っていくようなものです。 そしてもう一つの理由ですが、これは私も聞いた話です。斉藤先生が改正カットについて話をしていた時、「先に後頭下部の暈しを仕上げておけば、突然急いで終わらなければいけないようなときでも、きれいに仕上げて返すことが出来るだろ」と言われたそうです。めったにないことかもしれませんが、斉藤先生はそのような事態にも備えてカットシステムを考えられたのだということです。私はそれを知った時、理容技術の幅の広さを感じずにはいられませんでした。 今流行りのNHK「チコちゃんに叱られる!」風に言えば、「なんで?」 「突然急いで終わらなければいけないような時もあるから・・・」とでもなるのでしょうか。 まあそれはともかく、この理由から考えると、改正とは言っても改正後が善で、改正前が悪ということではなく、状況によりそれぞれを使い分ければいいのだと思います。そういう意味でも、過去の技術を知ることで今のカットをより理解することが出来、温故知新ではありませんが、現在でのサロンスタイルを容易に行うことに繋がるのだと思います。 なお、改正カットの他の改正部分については、いずれこの講座で取り上げてみたいと考えています。 第34回 令和2年6月22日 断面で観るツーブロックのパート別特徴 「似て非なる、サイドとバックのツーブロックの仕組み」 メンズマッシュからの応用をイメージしたツーブロックに於いては、本講座第32回の「ツーブロックに於ける三つの刈上げ」で述べました。そこにも記述しましたが、ツーブロックを断面で見ると図01に示す赤・青・黒の三点の位置が重要になります。特にバックに於いての三点の構成は次の通りです。 ①赤点 刈上げと伏毛部の境目です。ここが高ければ刈上げは広くなりますが伏毛部の毛髪は量が減ります。サイドビューに於けるネープの締り具合の調節には、この位置が大きく影響を与えます。例えば今風のマッシュを作ろうとする場合、この点が低いとウエイトポイントが下がり、重いイメージになります。 ②青点 赤点部分の毛髪の毛先の位置です。ここが長いと刈上げ部分を隠し、短いと刈上げが出ますが、短い場合には刈上げ上部を厚くすることがバックの馴染みに繋がります。 ③黒点 横から見た場合の張りの位置、即ちウエイトポイントです。これは必ずしも一番上(後頭部では毛渦)の毛先の位置ということではありませんが、結果的に原型を考慮した上で、張りの位置をどこに作るかという観点で長さを決めます。マッシュっぽさを強くする場合には、位置だけではなくウエイトポイントを強調させることが雰囲気を出すことに繋がります。 01  次はサイドに於けるツーブロックです。図02はフロントビューでの三点の特徴です。 ①赤点 サイドでの刈上げと伏毛部の境目は、ツーブロックとしてのサイドのイメージを決定づけます。そのため顧客の好みを聴き、技術者としてデザインをすることが大切です。ここが高ければ刈上げは広くなりますが、伏毛部の毛髪は量が減ることはバックと同様です。 ②青点 赤点部分の毛髪の毛先の位置です。ここが長いと刈上げ部分を隠し、短いと刈上げが出てツーブロック感は徐々に弱まりますが、バックと違う観点で考えなくてはならないことは、この部分は毛髪が立ち易いことです。そのため普段そこをどのように収めるのかを考えて長さや毛量を決める必要があります。 ③黒点 ここは長いスタイルの場合以外は、バックのように張りの位置を意識するという必要はありません。というのも殆どの場合ここは自然のままというよりも抑えて形づける場合が多いからです。そのため青点から繋がる黒点の部分の毛の長さをどうするかということが、バックのツーブロックとは異なる点です。サイドのツーブロックは、そのままフロントビューを作ることになるためそこが重要になるわけです。 02  今回は、本講座の32回だけではなく、第33回「マッシュはメンズヘアに於けるハブ的存在」にも大いに関連しています。合わせてお読みいただくと理解しやすいのではないかと思います。 |

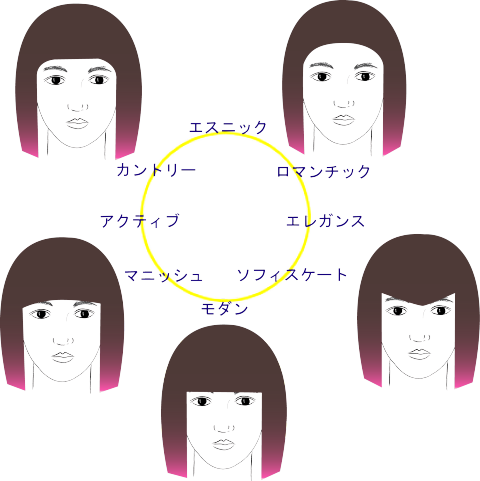

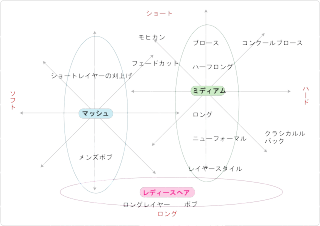

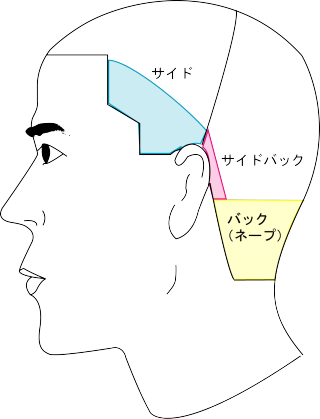

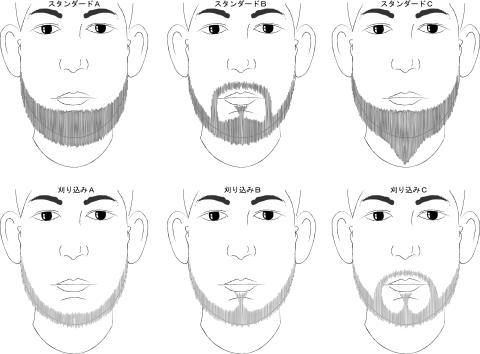

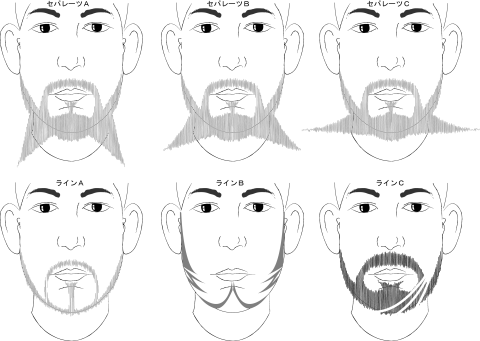

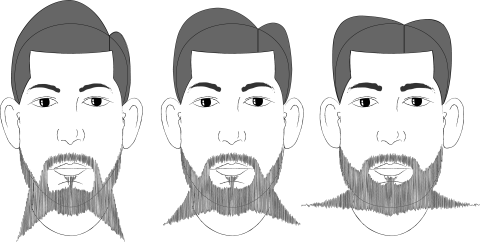

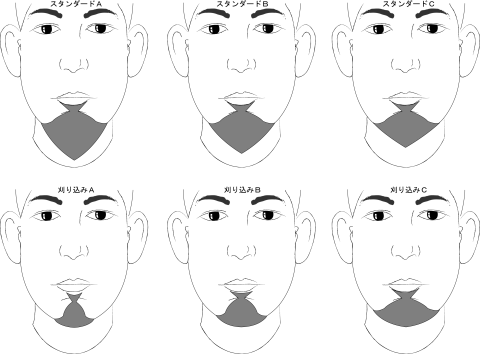

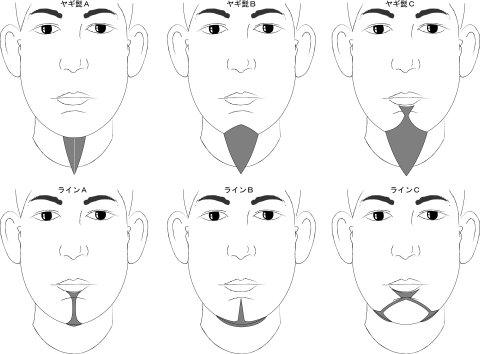

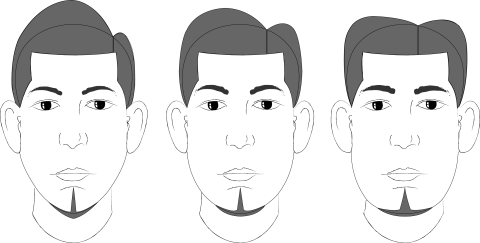

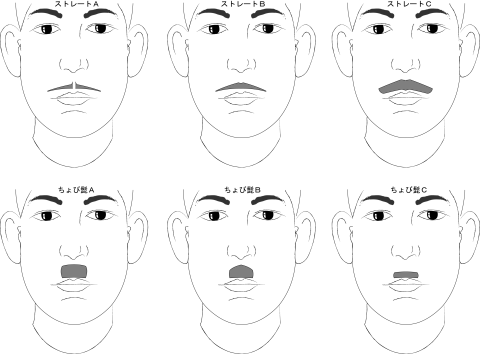

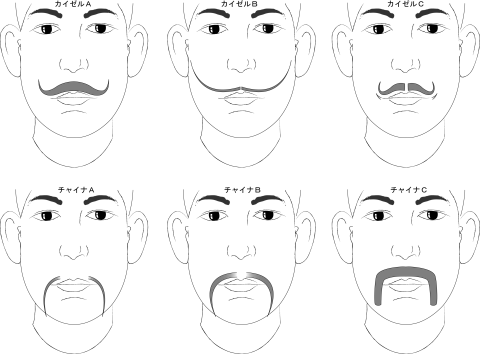

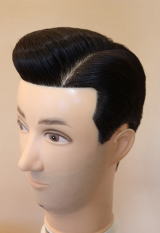

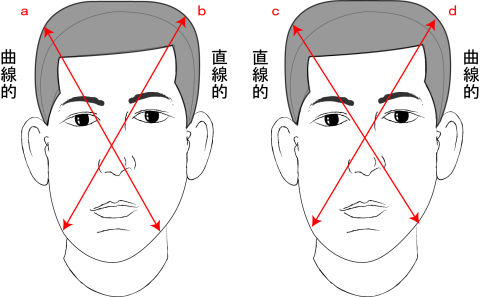

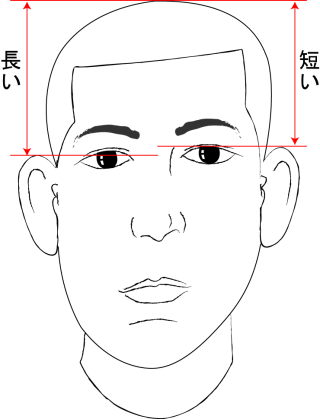

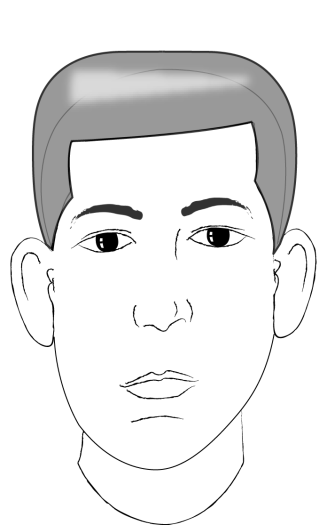

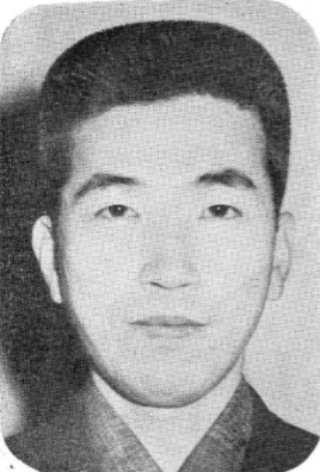

| 第33回 令和2年6月9日 マッシュはメンズへアに於けるハブ的存在(テキスト版) KPOPマッシュ、韓流マッシュと言われているスタイルが流行っています。レディースヘアとして捉えると実用性を重視した運動部の女子高生や、トレンドを追うOLにも活かすことが出来る髪型です。但し今回はメンズヘアです。今このスタイルがメンズヘアの体系を変えるほどの進化を遂げてきていると考えられます。(写真00・01) なお今回の内容は動画版で発表したものとほぼ同じです。合わせて見ていただくと解かりやすいと思います。 応用スタンダードカットTK動画版第72回「マッシュはメンズヘアに於けるハブ的存在」 http://nichigikai.com/html/tk008.html 00  01  話は変わって、男性のヘアスタイルの基本と言えば、やはりミディアムカットです。ミディアムカットは技法や櫛数、運行線などを変えることで、長いスタイルにも短いスタイルにも変化します。(写真02・03) 02  03  図04は、ミディアムカットにアレンジが加わりスタイルを変えていく体系図です。短くなればハーフロングになり、長くなればロングやニューフォーマルに変化します。また刈上げの状態や、トップのカットを変えることでメンズマッシュのスタイルにも応用できます。 しかしそのマッシュのスタイルも部分部分を少しづつ変えることでスタイルのアレンジが容易に出来ます。マッシュと言えばツーブロックを基本としていますが、刈り上げの範囲や刈上げ方法を変えることでイメージが変わってきます。またトップの長さや削ぎ具合を変えることで一見違うスタイルのようにも変化します。今回は特にトップのカットを変えることでのアレンジをテーマとします。(図04) 04  写真05・06はメンズマッシュのトップに少しレイヤーを入れたものです。レイヤーが入れば入るほどマッシュの原型であるマッシュルームのイメージからは離れていきます。 05  06  写真07・08はトップに削ぎを入れたものです。レイヤーが入りそこに削ぎが入ると徐々に軽さを増し、スタイリング剤でのアレンジも容易になってきます。 07  08  写真09・10は更にトップを軽くしました。徐々にマッシュのイメージから離れていきますが、カット技法としてはそれほど変えていません。正にマッシュの構成やカット技法はこのぐらい変化に富むということです。 09  10  写真11・12は最早マッシュとは言えないスタイルですが、カットの方法は共通点が多くマッシュの応用と言えます。もちろんミディアムカットの応用でありますが、ヘアスタイルは図04の体系図のように繋がっているものです。 11  12  以前私はマッシュも流行りものの一つと捉えていました。しかし、マッシュのカットや構成を学べば学ぶほど、核として捉えるようになりました。つまりここでいうところのハブ的存在です。ハブ空港のように多くのところに繋がります。このように考えることはメンズカットを学ぶ上で理解の近道になると思います。 ‟メンズマッシュ” 今、侮れない存在です。 第32回 令和2年5月25日 ツーブロックに於ける三つの刈上げ 1.概要 先日別コーナーの「応用スタンダードカットTK動画版・第71回」http://nichigikai.com/html/tk008.htmlで「ツーブロックカットに於ける三つの刈上げの効果とバランス」というテーマで動画の発表をさせていただきました。ほぼ同じ内容ではありますが今回はテキスト版として、この「応スタカフェ」での発表となります。動画と合わせて見ていただくと解かりやすいと思います。 さて、ツーブロックはそれ自体をデザインに活かすことが目的の場合と、毛髪を収めるための手段としての場合があります。いずれにしても今のツーブロックカットは、次のように周りの刈上げを三つに分けて考えるとスタイルの理解も早く、アレンジも組み立てやすいと思います。(図1) ①サイド サイドの刈上げとかぶさる部分によりサイドのイメージを作ります。 ②バック(ネープ) ネープ部分の刈上げと上部のかぶさる部分によりバックのイメージを作ります。 ③サイドバック サイドとバックとの繋がりを作ります。 但し、その部位を必ずしも刈上げたりツーブロックにしたりするということだけではありません。スタイルによってはサイドバックは刈上げなかったり、またネープはツーブロックではなかったり、更に刈上げないでただのツーセクションであったりもします。ということは刈上げる・刈上げないの選択も含めた三つのパート分けということです。 とは言いつつここでは、全て刈上げた状態を例に取ります。この場合カットの順序としては、サイドの刈上げ→ネープの刈上げ→全体の伏毛部→サイドバックの刈上げとなります。 最後にサイドバックの刈上げを行うことで前後のバランスが容易に取れるようになります。 図1  2.チェック項目(図2) 4.応用 |

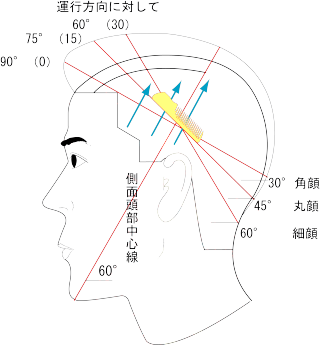

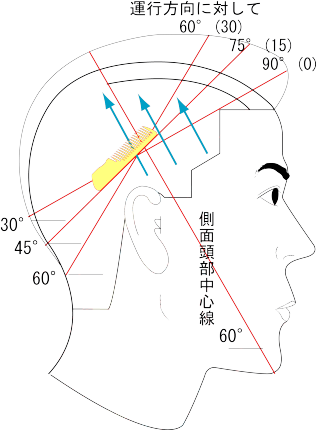

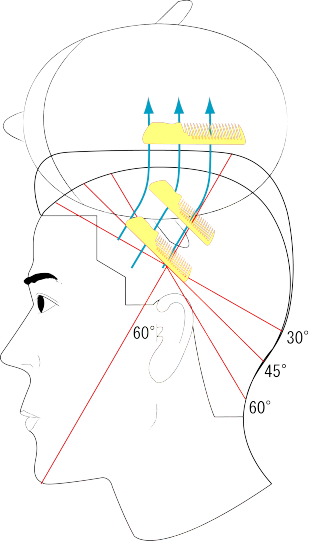

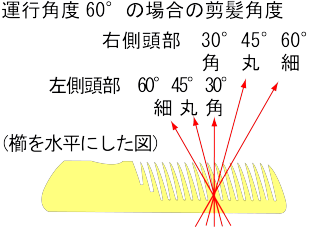

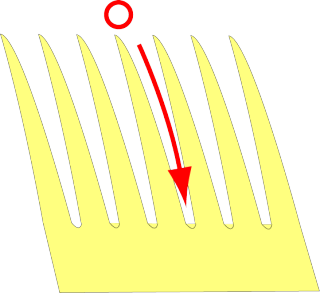

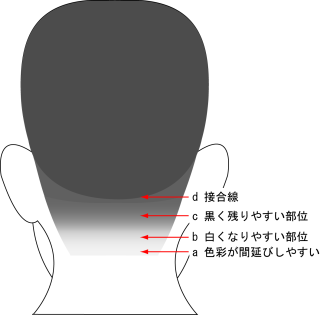

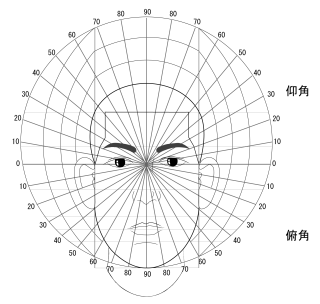

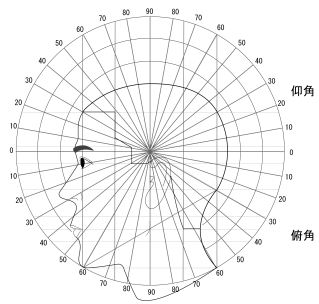

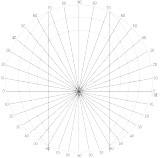

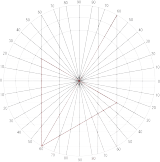

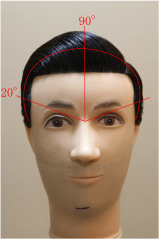

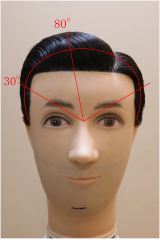

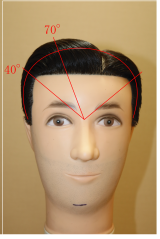

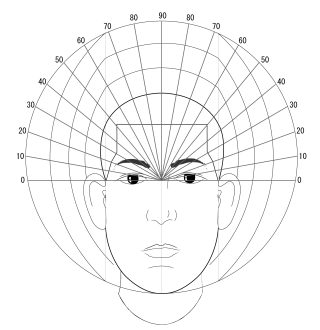

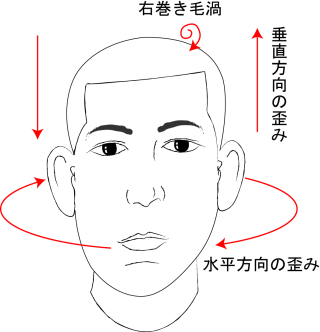

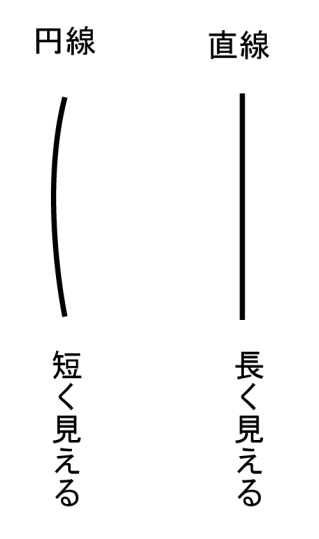

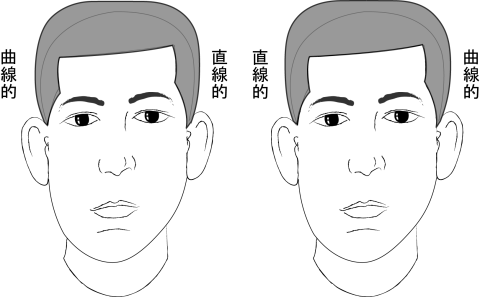

| 第21回 平成31年1月24日 連続刈に於ける運行角度と剪髪角度 運行角度とは、櫛が進む角度です。剪髪角度とは、鋏で切る角度です。運行角度と剪髪角度については、応用スタンダードカット第21回でも取り上げましたが、今回は連続刈(押し刈含む)について二つの角度を考えてみたいと思います。 その前に先ずは掬い刈りでの説明です。図1は、ミディアムカットでの左側頭部第5・6・7運行を示したものです。ここは、掬い刈の技法で運行角度60°、剪髪角度45°で行います。図2は右側頭部です。 剪髪角度の45°というのは、標準である丸顔の基準です。運行角度については、顔容による違いはなく60°ですが、剪髪角度は、顔の形により変わり、角顔は30°、細顔は60°です。(カッティング原則集21頁参照) 図1  図2  運行角度と剪髪角度は、基準が似ています。45°という角度は共に丸くなり易い角度です。側面頭部中心線平行の60度は、上部を取り過ぎることなく、平面的にカットする角度です。 基本のカットでは、剪髪角度は調節しますが、運行角度は、統一です。それは側頭部の丸い原型に対し上部を取り過ぎないようにしながら、正面からの顔の形に合わすために側面頭部中心線に平行になっています。その代わり剪髪角度で微調整をしているわけです。 ここからが今回のテーマです。ハーフロングの側頭部のカットは、バリカンで取りますがその上は、連続刈のち掬い刈です。その場合の運行角度は60°、剪髪角度はミディアムと同じく角顔が3 0°、丸顔が45°、細顔が60°です。(カッティング原則集24頁参照) つまり、連続刈であっても運行角度と剪髪角度は、直角に交わっていないということです。図3はブロースの図ですが、側頭部の立ち上がりの運行角度は60°で、丸顔の剪髪角度は45°です。 図3  図4は60°の運行角度に対し、剪髪角度の線を表したものですが、櫛を水平にして、運行角度をそこから刈り進む方向として捉えて描きました。こうしてみると連続刈で、このように様々な方向に刈り進むということが不自然な気がしませんか。掬い刈では、運行角度と剪髪角度は、直角でなくても全く問題なく出来ますが、連続刈では無理ではないだろうかと思いがちなことです。 図4  ところがこれを解決するのが角度櫛なのです。角度櫛は、図5のように歯先で捉えた毛髪を櫛の歯元まで送る機能があります。だから運行角度と剪髪角度は、統一されていなくても良いわけです。ミディアム右側頭部第一運行の扇形連続刈なども逆方向に動いているような気がしますが、角度櫛故に正確に切れるのです。 但し、ここでいう角度櫛とは、第1・第2・第3荒櫛と言われている基本の角度櫛であることが条件です。12度30分という角度と共に、あの目幅と歯幅が重要です。完成された角度櫛でカットをするからこそ、正確に毛を捉えることが出来ます。 図5  剪髪角度は、スライスの考え方にも共通しています。縦・斜め・横のスライスの性質です。但し基本には、運行角度の考え方として次の言葉があります。(カッティング原則集13頁参照) ①垂直運行は双曲線が生まれる。 ②30°は直線が生まれる。 ③45°は柔らかい線が生まれる。 私は、若い頃からこのことを何度も聞いてきましたが、なかなか本当の意味が解りませんでした。自分なりに理解できたのは、最初に聞いた時から随分後になってからでした。調べてみるとそれはそれでとても面白いものです。いつかこのシリーズでも取り上げたいとは思いますが、皆さんも是非この三つの言葉を色々考えてみてください。楽しくてワクワクして来ると思います。 第20回 平成31年1月1日 後頭下部が白くなり易い人の暈し方 ミディアム程度に刈り上げて色彩を出す場合、後頭下部が薄い人や、不自然な毛流などにより、暈しの途中が白黒はっきりし易くなる人がいます。今回はそのような場合の対処法です。 刈り上げをする際の基本的な櫛の運行としては、図1のように先ず櫛の歯先と峰が共に頭皮に接しています。そして徐々に峰側を上げて行き、ある程度櫛が起きたらその角度のまま頭皮から離れて行って長さを確保します。最初に歯先が頭皮についていることも大切ですが、峰側の起しと頭皮から離れて行くことで出来るカットフォルムをどのようにするかが色彩を作る上で重要なことになります。特に昨今刈上げを学ぶ際、ウィックでばかり練習をしていると、条件が一定のため、いざお客様のカットをしてみると白黒がはっきりしてしまうようなことが多いものです。 図1  図2・3は、後頭下部の暈しの途中を白黒はっきりしてしまった状態の図です。このような暈しになる人の頭部には、次の特徴が存在します。 d 接合線。これはスタイルの基準ですので、設計通りの位置になります。 c 色彩が黒くなり易い場所。 b 白くなり易い場所。 a 白く取った部分の下なので色彩が間延びし易い場所。 図2  図3  このような条件の場合対処法としては、白くなり易いbの部分の毛髪を長く(厚く)することです。図では、長さが増しましたので、カットフォルムは赤点線のように膨らみました。次に色彩が間延びしやすいaの最下部を短くするため2ミリもしくは2・1ミリのクリッパーなどを入れて薄く暈すことです。そのようにすることでaの部分も下から上に向かって白から黒にぼかしが出来ます。 図4  その結果、図5・6のように諸条件を表さずに暈すことが出来ます。 図5  図6  但し、これは白黒になってしまった暈しを直すためのものではありません。大事なことは、切る前の観測です。事前に白くなり易い場所、または黒くなり易い場所を察知することです。 そして観測が出来たら、どのように技法を変えたらよいかを考えることです。それは櫛の峰起こしと歯先の離陸の組み合わせです。その組み合わせで理想とするカットフォルムが出来、条件を隠した綺麗なぼかしが出来るのです。 つまり条件によっては、最初から峰を起こしてスタートすることもあります。刈り始めてすぐに歯先を浮かすこともあります。刈り進む軌道もえぐることもあれば、膨らませることもあります。そのように技法を応用させて行くことで、きれいな色彩が出来上がります。 条件が整わない場合、色を優先させれば線は崩れますが、色彩に関して大切なことは「側面頭部中心線より前は、線重視、後ろは色重視ということです。観測の大切さ。設計の大切さ。技法を応用することの大切さがとても大事なことになります。 第19回 平成30年10月24日 安全区域と危険区域 現代の刈上げは、ほぼ“裏返し”です。それは、ファッションとしての一つのバランスですから、問題という訳ではありませんが、基本とは異なります。そのような裏返しのスタイルでも、刈上げ部分のカットフォルムは様々です。裏返しの刈上げで比較的多いのがバックセンターにボリュームを出し、そこに向かって左右からタイトぎみに取ってしまうようなスタイルです。そのようなフォルムを作るのは、図1・2の矢印のような運行をすると形が付きやすいものです。基本では、ここは後ろから見て放射状に運行しますが、それはタイトではなく、ボリューム感のあるフォルムにするためです。 今回のテーマは、図のような運行でカットをする際の注意点です。技法は連続刈と掬い刈りで、運行角度は60度より少し寝かせて、45°との中間の52.5°程度とします。剪髪角度は運行角度に対し直角に交わる角度です。 図1  図2  カットに必要なことは事前観測です。刈上げの場合、特に原型の凹凸の観測が大切になります。最近は薄めに刈り上げることが流行りですが、薄くすることで原型の凹凸が色彩に出やすくなります。原型と暈しのバランスについては、本講座第8回の刈り上げ面に於ける線と色彩の優先バランスでも取り上げていますが、図3のように後頭部の原型は多くの人に凹凸があります。薄めの刈上げでは特にこの部分の注意が必要です。 図3  図4は、山の上空を飛ぶ航空機です。上の図は高度についてです。あまり低いところを飛んでは山に近づき過ぎて危険です。そのため高いところの安全区域を飛ぶ必要があります。 下の図は、軌道です。赤線は直線的な軌道で、青線は曲線的な軌道です。どのような軌道を描くかは、その状況に応じて決まります。 図4  さて、頭部の原型の話に戻しますが、後頭部を図5のような櫛の運行でカットをすると、奥行き感は出ますが、前述したようにタイトで平面的なカットになり易いのも特徴です。もし平面的な運行で、しかも薄めに刈り上げた場合、原型の出ている個所は赤線の下にあるように色彩が白くなってしまいます。こうなってしまってはもう直しようがありません。 図5  これは実際に過去に私自身ヒヤッとした経験があり、ここに例として載せました。 このような失敗をすることがないようにするために、要点をまとめますと次のようになります。 ①原型の突出部を考えた長さを維持すること 図4でいうところの高度ですが、一番出ているところを基準にすることです。そのためには原型の凹凸や歪みを知る必要があります。 ②運行線の性質を理解する 図4の軌道の部分ですが、形は運行の線で決まります。作ろうとする形に適した運行線であることです。また運行線には、それぞれ“そうなり易い”という性質があります。性質というのは長短ありますので、長所を使うと同時に短所が出ないようにすることが大切です。(応用スタンダードカットTK版・第19回 運行方向の違いによるフォルムの変化 参照) フェードカットのような短いスタイルは、特に基本の技術を理解することが大切であり、またそれを活かす応用力が重要です。 第18回 平成30年6月30日 顳顬突起の歪みがシルエットに及ぼす影響 図1は側頭部を高めに刈り上げたスタイルです。皆さんは短めのミディアムやハーフロング・ブロース及びモヒカン刈り等の際、右側頭部が左側頭部に対し厚くなってしまうという経験はないでしょうか。図1も右側頭部(向かって左)が左に比べ厚くなっています。実はこれは原型の歪みが影響をしていることが多いのです。 図1  人間の原型の歪みについては、本講座第3回の「歪みの補正理論と最後の調和」で述べましたが、右巻き毛渦の場合、図2のようになっています。それは、先ず上下に於いては、左側頭部が高く、右側頭部が低くなっています。左右の高さの差は、外側であればあるほど明確になります。耳を比べると一般的には左右で6mmほど違います。このため右巻き毛渦は「左発達」と言われています。左発達の原型は左側頭部が大きく張っていて、右側頭部の方が小さく左側と比べれば窪んでいます。但しここで注意しないといけないことは、発達している側は図2に示す通り、原型が平面的であるということです。発達している方が平面的とは矛盾しているようですが、様々な頭部の原型を指側観測をしてみると理解出来ると思います。 次に前後としては、左側は前へ、右側は後ろへ捻じれています。因みに右巻きの毛渦は日本人の7~8割に当たります。なお左巻き毛渦の場合の歪みは、左右が右巻き毛渦の逆になります。、 図2  右巻き毛渦で右側頭部は後方に捻じれているということは、右の顳顬突起の位置は後方にズレると思いがちですが、この部分だけはそうではありません。図3の上部は歪みのない髪際線です。そして下部はずれている状態です。下部の赤い点線が歪みのない状態で、黒い線が歪んだ状態です。この図を見ると解ると思いますが、右顳顬突起部は、後方ではなく顔の中心寄りに寄っています。このことを理解しないと側頭部の厚みの調節は出来ません。 図3  このような原型が影響をして右側頭部は、毛の長さが長いわけではなくても、元々原型に顳顬突起までの厚みがあるため、結果的に厚く見えてしまうということです。では、実際のカットでどのような対応をするかということですが、これは、その状況により異なりますので、技術者がこの構造を理解していればいいのではないかと思います。理解をしていればその時々で適切な対応をとることが出来るはずです。 但し、ブロースやハーフロングなどのカットで昔から言われていることは、右側即ち図4でのaは顳顬部の調節の際、bよりも薄めに取るということがセオリーとなっています。 図4  歪みは理容設計学の中でも重要な位置付けとなっています。人間の頭部及び顔部で歪みのない人は、ほぼ居ません。大なり小なり必ず歪んでいます。そしてその歪みは様々に、ヘアスタイリングに対し関わってきます。そのため先ずは歪みの構造を知ることが大切です。 第17回 平成30年6月21日 ウィスカーの実際 本講座13回でウィスカー(頬髭)についての設計の基礎を述べましたが、ウィスカーは、顔の形に合わせると同時に、新たな顔の印象を創り出せるということが特徴です。 今回は、ウィスカーをスタンダード・刈り込み・セパレート・ラインの4つに分けてみました。 先ずは図1ですが、上段はスタンダードです。ここで使用する図は図1・2共に丸顔です。左図は“ラウンド”、中図は“ザビエル”・右図は“ヤギ型”です。 下段は刈り込みですが、左図は“アンダー”、中図は“頤唇溝”、右図は”囲み”です。 図1  図2の上段は、セパレートです。左図は“ダウン”、中図は“ミドル”、右図は“アップ”です。セパレート髭は歴史上の人物が好んで蓄えていたようです。Webの情報によるとダウンは大久保利通、ミドルは板垣退助、アップは長岡外史となります。この髭は、ヤギ髭と同じように長さにより印象は随分変わります。 下段は、ラインですが、線で表すデザインです。左図は世界大会のモデルにも良く使いますが“細線”、中図は“隈取”、右図は“剃り込み”です。隈取が残した髭で線を表しているのに対し、剃り込みは剃って取り除いた部分で線を表します。 なお、それぞれの名称は、今回も髭のイメージに合わせて付けてみました。 図2  以上の中で、セパレート髭について顔容に合わせて描いてみました(図3参照)。左から細顔、丸顔、角顔です。そして次の二点が頬髭の基本に沿った要素となります ①残る顔の形の効果 顔に於ける髭以外の残った部分の形が細顔は細く、丸顔は丸く、角顔は四角く残すことで顔のバランスに合わせています。これは逆に応用すれば、細顔を四角くしたり、角顔を細くして普段のイメージを変える効果もあります。 ②髭と顔を一体させたイメージ創り ひげの形そのものも、細・丸・角それぞれのイメージを表現しますが、髭と顔を一体として捉えてみると、合体した形でイメージも表していることになります。 図3  ウィスカーは、一般的には豪快なイメージがありますが、デザインを変えることで繊細なイメージのものに変えることも出来ます。 現在はバーバーブームもあり、髭が流行していると言えると思います。そんな時こそ理容師として、お客様に理論に基づいた楽しい髭の提案をしたいものだと思います。 第16回 平成30年6月19日 ビアードの実際 本講座12回でビアード(顎髭)についての設計の基礎を述べました。ビアードの基本は、ムスタージュのようにイメージに合わすというよりも、顔の形そのものに合わすことが第一です。それはビアードは、顔の輪郭を変える要素を持つからです。 ビアードも色々種類がありますがここでは、スタンダード・刈り込み・ヤギ髭・ラインの4つに分類してみました。 先ずは図1ですが、上段はスタンダードです。顔は全て丸顔ですが、同じ顔容でも好みで長さの違いがありますので左図から長め・中間・短めになります。 下段はバリカン(5mm程度)若しくは鋏で全体を同じ長さに刈り込んだものです。顔容に合わせば、左図が細顔、中図が丸顔、右図が角顔となりますが、この場合は全て丸顔です。同じ顔容の場合には幅を変えることでイメージの調整をすることが出来ます。 図1  図2の上段は、ヤギ髭です。ヤギ髭は髭の長さでも印象が変わりますが、ここでは範囲によるデザインの違いを述べます。左図は、“顎下”で顎の先端よりも喉に近い部分で形作ります。実際のヤギはこのような髭になっています。中図は“顎先”ですが、一般的なヤギ髭です。これに長めの口髭でも加えれば、仙人のようなイメージになります。右図は、“頤唇溝”ですが顔にかかる部分が多くなった分、髭の持つイメージが強くなってきます。 下段は、ラインですが、これは残した髭でデザインを表すものです。左図は“シングル”ですが、縦に一本線を描きます。太さの調節で顔容に合わすことが出来ます。中図は“いかり”ですが、下部に髭がある分、顔容との調節がしやすい髭です。右図は“デビル”ですが、少し怖さや強さのイメージがあります。(それぞれの名称は、イメージから名付けてみました) 図2  以上の中で、いかり髭について細・丸・角の顔容に合わせて描いてみました。左図は細顔の顎の延長線で描きました。中図の丸顔と右図の角顔も同じ要領となっています。 図3  ビアードは顔の線に合わすことが基本と述べましたが、もちろんムスタージュのように顔のイメージに合わすことも重要です。サロンでのビアードのデザインの場合には、両方の要素を合わせ持つという意識も大切です。 第15回 平成30年6月15 ムスタージュの実際 本講座第11回で、ムスタージュ(口髭)についての設計の基礎を述べました。一言でいえばムスタージュの基本は顔容のイメージに合わすということです。 今回は数々ある実際のムスタージュについて説明します。ここではムスタージュをストレート・ちょび髭・カイゼル・チャイナの4つに分けてみました。 先ずは図1ですが、上段は「ストレート」です。これはコールマンとも呼ばれていますが、左図は怪盗ルパンのような髭です。中図は、英国紳士風の髭で、右図は、太目で標準的なものです。 下段は、幅を狭くした「ちょび髭」ですが、左図は、チャップリン・ヒトラー・野口英世・加藤茶のギャグのような髭です。中図は、少し控えめなもので、右図は高さも低くした「ちょびストレート」です。 図1  図2の上段は、髭の両端を跳ね上げた「カイゼル髭」ですが、左図はスタンダードです。中図は画家のダリのような髭で、右図は跳ね上げる部分が上下2段になっています。 下段は「チャイナ風の髭」ですが、左図と中図は髭の端だけを残した「どじょう髭」です。右図は、往年のプロレスラー「ハルクホーガン」のように上部が繋がっていて太く垂れ下げた髭です。 図2  それぞれの髭は、全て顔容に合わす必要があります。図3は、「コールマン髭」を細・丸・角の顔容に合わせてみました。実際のムスタージュに対しては、決まった形はありませんので、とにかく“顔のイメージに合わす”ということが、重要です。 図3  サロンでムスタージュのスタイリングをする際には、技術者が“顔のイメージに合わす”という意識をすることが大切です。意識をする習慣を持つことで、いずれ意識をしなくても自然に顔の形に合わすことが出来るようになるはずです。 第14回 平成30年5月26日 BBスタイルに於ける削ぎの状態と組み合わせ例 BB(バーバー)スタイルを広義として捉えると、スタイルは幅が広くなりますが、ここでは周りを刈り上げたスタイルをイメージして述べてみます。刈り上げたスタイルでもトップの雰囲気は様々ですが、大きく分けて毛束感を出す場合と、梳かし付けた面を表す場合とがあります。今回は双方の削ぎの方法の一例です。 スタンダードカットでも削ぐということに関しては、昔から様々な方法が書物にも掲載されています。削ぎは、毛髪の削る位置により、根本・中間・毛先の三つに分けることが出来ます。図1は、それを図に表したものですが、Aが根本、BCが中間、DEが毛先、Fはブラントカットの状態です。そのうちABDは梳き鋏でソフトな状態を出したものです。CEはジグザグカットでハードな切り口を出しています。 この技法を、組み合わせると次のような状態を作ることが出来ます。 【毛束を作る場合】 E毛先2→A根本→C中間2→D毛先1 【梳かし付けた面を作る場合】 F毛先3→B中間1→D毛先1 図1  次に削ぐ量ですが、これは当然作ろうとする状態に対して適量でなくてはなりません。図の赤線は削ぐ位置とします。右の黒線は、毛先の位置です。赤線付近で多く削れば削るほど毛先の線が弱くなります。逆に削る量が少なければ毛先の線は強くなります。 赤線と黒線の毛量の関係を数字で表すと次のようになります。 5:95 10:90 20:80 30:70 50:50 図2  図3は、削いだ状態を頭部全体で繋げてみた場合の形です。毛先の黒線はカットフォルムですが、赤線は削ぎで作る内側のフォルムです。この二つは、もちろん平行とは限りません。削ぎのフォルムは、このようにはっきりした線で繋がることはありませんが、内側にも形があるということを考えて削ぎを行う必要があります。 図3  第13回 平成30年5月20日 頬髭の設計 前回・前々回で、口髭・顎(あご)髭と続きましたが今回は頬(ほほ)髭、Whisker(ウィスカー)です。図1は、頬髭の形の基準ですが、中の数字付きの線は、髭の上限の位置です。その1は、顔を角に見せるものです。2は丸く、3は細長く見せます。つまり1は角顔、2は丸顔、3は細顔に適する基準です。 図1  図2は、左から細顔・丸顔・角顔ですが、その図にそれぞれの顔容に合う頬髭を描きました。但し頬髭は顎の線を髭で隠すため元々の顔の形の印象が弱まって見えます。特に図のように髭の下部の線を、細丸角共同じ位置にすると尚更です。この図の通りだと、細顔は髭の下部の方は毛が長く、角顔は短くカットすることになります。 同時に頬髭は、口髭や顎髭と異なり、印象としては顔の下部を髭で削ることでもあります。そのため髭以外の残された顔の部分で顔の形の印象も新たなものをつくることが出来ます。図の左は髭部分を除くと細長い顔になりました。右は、四角いイメージです。中心の図はその中間のイメージです。つまり元々の顔とは別に新たな印象を創ることが出来る訳です。そういう意味では細顔の人がイメージを変えるために顔を四角く残したり、角顔の人が細長い形にするために細長く残したりすることも可能となります。残した顔の形という点では、顔の大きさにも共通していて髭の形次第では、小顔効果を表現することも可能となります。 図2  図2では顔容により髭の上部の位置を変えましたが、下部の位置は変えないで描きました。そのため元々の顔の線が見えなくなり、顔の形の印象が弱まりました。図3は、同じく左から細顔・丸顔・角顔です。髭の上部の位置は顔容ごとの基準に沿わせましたが下部の位置は、顔の印象が少し出るぐらいにしました。つまり角顔と細顔の髭の毛の長さをほぼ同じにしました。 この状態だと、髭の形と残す顔の印象も現れますので、両方を考えながら形をつける必要があります。 図3  髭について3回にわたり説明してきましたが、それぞれの特徴を簡単にまとめると次のようになります。 ①口髭 顔容のイメージに合わせる。 ②顎髭 顔の形に合わせる ③頬髭 顔の形に合わせると同時に、新たな顔の印象を創ることが出来る 以上が、髭を形づける場合の基本的な考え方ですが、実際にはこの基本形だけではなく様々な髭の形があります。いずれにしても、そのお客様に対し似合う髭にするということが一番大切なことです。 第12回 平成30年5月18日 対比のバランスに基づく顔容と顎髭の関係 前回の口髭に続き今回は、顎(あご)髭についての説明です。英語ではBeard(ビァード)です。図1は左から細顔・丸顔・角顔ですが、髪型は共にモヒカン風に刈り上げたスタイルにしました。髪型のシルエットは、顔容と相対的なものにしバランスをとりました。 そして今回のテーマである顎髭を描きました。顎髭の基本的な考え方は、顎の線によって作られる調和です。つまり、髪型のシルエットと同じ考え方によるものです。細顔には細長い髭。角顔は逆に太さを強調し、丸顔は中間的なものにします。 口髭は、位置的に顔の内側にあることからイメージを優先させて形作りましたが、顎髭の場合は、髪型と同じくアウトラインを構成する要素になりますので、お顔の形に合わせたものにします。それが口髭と設計の違いです。但し顎髭でも短めのクリッパーで取ってしまうような場合には、アウトラインというよりも髭の形が優先されますので、口髭のようにイメージで形作るということも必要です。 図1  理容設計学でのバランスの取り方は、相対的であることが基本となっています。違うものが近づくことによって互いに自らの特徴を際立たせる現象は、全ての比較の原理です。大きいものと小さいもの、長いものと短いもの、重そうなものと軽そうなもの、濃い色と薄い色など様々です。それを理容設計学では髪型や髭に当てはめているということです。 髪型について、この原理で逆のパターンにしてみると図2のようになります。図の左は細顔に対して角っぽい髪型にし、右は角顔に対して細長い髪型にしました。この図を見ると一目瞭然だと思いますが、左は細顔が強調されていて、また髪型を見ても角ばったイメージが目立ちます。また右は角顔であることも強調されますが、髪型の細長い形も目立ってしまいます。 図2  この考え方を、平成21年に日技会で発表した“もう一つの設計学”である「新・MHD」では、“対比のバランス”と言っています。よくコメディアンがこのバランスを逆に応用して角顔をあえて強調させるために髪型を細長くしてみたり、逆に細顔を強調させるために角ばった髪型にしたりすることもあります。これは男性にも女性にも言えますが、いずれにしてもこの原理を逆に利用した結果です。 新・MHDには、このように対比のバランスについての記述がありますが、そのこととは全く逆とも思えるような“集合のバランス”というものも述べられています。これも大事なことですが、また改めて別の回で紹介したいと思います。ここでは対比のバランスに対して、他の見方もあるということだけ覚えておいてください。 第11回 平成30年5月15日 顔容の印象に合わせたワンブロックカットと口髭の形 図1のように分髪線を入れて、小山側を分髪線まで刈り込んだ髪型が流行っています。天頂部の仕上げ方は、図のようにバックに梳かしつけたり、またはフォワードにして毛束を立たせたり様々ですが、私のお店ではこれをワンブロックカットと言っています。 当然ですが、このようなスタイルも顔の形のイメージに合わせたシルエットでなくてはなりません。図は左から細顔・丸顔・角顔の順に並んでいます。設計学では髪型を顔容に合わせる際に、次の4つの基準に沿わせています。その基準を図のようにワンブロックカットのスタイルに当てはめてみました。 ①高さ 細顔は高く、角顔は低く、丸顔は中間。 ②天頂部の張りの位置 細顔は中心寄り、角顔は外側、丸顔は中間。 ③側頭部の張りの位置 細顔は低く、角顔は高く、丸顔は中間。 ④分髪の位置 今回の分髪位置は、横分けイメージを出すために全て2:8分髪にしました。 このように4つの基準に沿わすことで、顔容に馴染む髪型にすることが出来ます。 図1  次は、口髭(Monstache・ムスターシュ)です。男性が髭を蓄えることもブームとなっています。髭も理容設計学に於いて、顔のイメージに合わすことの必要性が述べられています。図は設計学での理論に沿って、細顔は細さをイメージする“ポイント”。丸顔は丸さをイメージするラウンド。角顔は角をイメージするスクエアにしました。 理容設計学では髪型の高さや張りの位置は、数値が定まっています。しかしサロンヘアでは、髪型も口髭も数値で決まるものではありません。一人ひとりが異なるスタイルのサロンヘアでは、イメージを感じ取りそのイメージに合わせた髪型や髭を作って行く必要があります。 但しそのイメージ感覚を身に付けるためには、基本の数値を体で覚える必要があります。その習得は理容設計学の作図です。作図を数多く描くことは、感覚を養うための常套手段であると言えます。最近は理容師が作図をする機会がめっきり減ってしまいましたが、男性の髪型が何かとクローズアップされているバーバーブームの今こそ、理容設計学の作図が必要であると思います。 第10回 平成30年5月4日 クリッパーの斜行運行と離頭位置 刈り上げる際のベースとしてクリッパーを入れることがありますが、特に高めにクリッパーを入れる場合、斜行運行をすることで自然と頭部からクリッパーが離れる部位が正しい位置に決まり易くなります。その位置をここでは、とりあえず離陸ならぬ離頭とします。図1は解りやすいように後頭部突出型の原型を用いましたが、青線のあたりで水平の位置の原型を見てみると、突出型の原型を考慮した際、耳上付近では原型が出ています。また後頭部では窪んでいます。出ている所では高めにクリッパーを入れても差し支えありませんが、窪んでいるところでは高くまで入れると髪型のシルエットのバランスが崩れてしまいます。図の赤い線は離頭の位置をつないだ線の例ですが、このような位置でクリッパーが抜けると、この場合の原型の凹凸をカバーすることが出来ます。 図1  クリッパーを斜行運行すると何故原型を考慮した理想の位置で離頭するか、図2の模型の図で説明します。図の形は円柱の一部を削り取ったような形です。赤線がクリッパーの軌道の線だとします。 図のaからbは助走です。と言っても実際にクリッパーの厚みを残す部分でもあります。bは離頭の位置です。bからcは(言葉は適しませんが)飛行軌道です。飛行軌道は助走の軌道の円の丸みを引き継ぎますので、斜めに運行すれば上下左右に繋がった軌道を描きます。そのため軌道の線は、原型が窪み始める箇所を離頭の位置と捉える訳です。これを斜行ではなく垂直に上がった場合には前後左右への丸い繋がりというのが弱くなり、結果的に正しい離頭の位置も定まりにくくなります。 図2  それを実際の頭部に当てはめてみます。図3では、離頭の線が描かれていますが、実際クリッパーを入れる際に当然ですがそのような線が頭部にあるわけではありません。クリッパーを入れ終わった時に結果的に出来る線です。 但し、斜行運行をしたら全く自動的にこのような線が出来るということではありません。正しい離頭線を捉えるためには、技術者の体の位置と姿勢が大切です。体の位置は対象に正対していることです。姿勢とは“構え”と“体の動き”です。構えも正対ですが、動きは膝の屈伸です。その二つが、作ろうとするものに合っていることが大切です。そうすることで図の矢印線のような理想の軌道線を描くことが出来ます。 図3  これを背面図で見ると図4のようになります。但しbからcの飛行線については、あまり追求してしまうと上部を取り過ぎてしまいます。離頭までが大切なことですので、実際には飛行線は離頭後、軌道線から適度に外れることが必要です。つまり離頭の線をプツッと止めないためのものです。 図4  これを天頂部から見てみると図5のようになります。後頭部の黄色の部分は、突出型の一番出ている個所と上部の窪んでいる部分との差の幅です。青線は図1の青線と同じ位置です。斜行運行でのクリッパー操作はこの差の幅をカバーしてくれるものです。 図5  今回はクリッパーでの斜行運行を取り上げましたが、斜行運行で得られる上下左右に繋がった形というのは、基本の原理を応用してのことですので、刈上げに於ける連続刈でも共通するものです。 第9回 平成30年4月28日 側頭髪際部に於ける原型の凹凸への対応 前回の「刈り上げ面に於ける線と色彩の優先バランス」に関連して、側頭髪際部の原型の検証と対応について述べてみたいと思います。先ず側頭髪際部の原型ですが、図1のように耳上部が出ているケースが少なくありません。今回はそのような凹凸のある人の場合への対応法です。 図1  特に生え際が耳の付け根付近まであるような人の場合、刈り上げると図2のaの下の赤い部分が黒く残りやすくなります。図のbのあたりでは、原型の凹凸が少ないためそのような影響は殆ど出ません。また今回は触れませんが、乳様突起部と乳様突起下部の凹凸も注意が必要な箇所です。基本的な考え方では、乳様突起部周辺は正面シルエットには影響が出ませんので、色彩が優先される箇所です。しかし耳上部は、正面のシルエットに直接現れる部分ですので、線が優先される箇所です。但し、側頭部でも上部は線が完全に優先されますが、生え際周辺は色彩の優先度合いも上部に比べれば高いと言えます。それ故、図2のaの部分に於いては、色彩を意識する必要があり、また技術的には綺麗な色彩を出すためにも注意が必要な部分です。 図2  このような場合の耳上部の凹凸への対応は、図3の赤い部分を短く取る必要があります。但しこの部分は、毛流が後方に流れていて、尚且つ毛髪の起伏角度が寝ている場合が多いので技法は逆櫛が適します。 図3  逆櫛で取る部分のすぐ上は、原型が出ていますので薄くすると白くなってしまいます。そのため逆櫛は、櫛の峰側をを十分起して上部をとり過ぎないようにする必要があります。逆櫛で切る上下の部分については、下部はネックライン、上部は連続刈、又は回し櫛刈でカットをします。 図4  図2のbの部分は前述したように原型の凹凸は緩やかですが、この部位からもみあげのあたりまでは毛流が前に向いている場合が多いので、そのようなケースでは逆櫛ではなく、図5のようにネック平行固定刈と連続刈及びネックラインが適します。また状況によっては、固定刈をしないでネックラインと連続刈だけで色彩重視のカットが良い場合もあります。 図5  側頭部の原型を考慮して色彩を重視した髪際部の処理の方法を述べましたが、お客様の好みは様々で今回の方法の逆を望む方もいます。図6の左側のように色を優先させてカットをすると耳の付け根の部分の毛髪が短くなり、その結果、正面シルエットが最下部で窪むことになります。技術者が良いと思って色彩を重視してカットをしたものでも、最下部がえぐれてしまうのは嫌う人もいます。その場合には、図6の右側のように色は妥協して、線優先で形作ることが良いということになります。 図6  マネキンと違い、お客様は部位により凹凸や毛量の粗細があります。また要望も一人ひとり異なります。そのためどの部分であっても先ずは基本を知り、それを応用するノウハウを持つことが大切です。基本を理解していると応用の幅が一段と広がります。 第8回 平成30年4月19日 刈上げ面に於ける線と色彩の優先バランス 最近の男性の髪型では、図1のような刈り上げるスタイルが増えています。接合部が標準のミディアムよりも高く、しかも薄めにするような場合、刈上げ面に原型の影響が、より出やすくなるため注意が必要です。 図1  そのためには、先ず原型そのものを知る必要があります。原型の歪みについては本講座第3回でも関連内容を紹介しましたが、右巻き毛渦の場合、図2のような左発達の原型になっています。つまり上下には、左が高く右が低く、また前後には、左が前に、右が後ろにづれている状態です。 図2  更に本講座第1回でも関連内容を紹介しましたが、図3のような左右の凹凸の違いもあります。 図3  そのような原型の上に更に部分的な凹凸があります。今回のテーマは、部分の凹凸に対する対処法です。凹凸は主に図4のA・B・Cの位置にあります。 Aは乳様突起部が凸で、乳様突起下部が凹になります。ここは最も色重視の部分です。この部分は痩せた人や子供などは特に凹凸が激しものですが、ここは技術者であれば通常の刈上げで日頃から対処している個所ですので、重要な部分ではありますが、殊更特に問題はないと思います。 Bは後頭結節の凸と、そのすぐ下の項窩の凹です。この凹凸の有無は人にも寄りますが、狭い範囲の中での凹凸ですので注意が必要です。但し、ロング程度の刈上げであればその影響を受けることはありません。 そしてCですが、今の短めのスタイルをカットする場合、ここが重要な部分です。この位置は人によっても違いますが、左右の三つ襟上方の中段部あたりにある凹凸です。凹凸が全くなくきれいな丸い原型の人もいますが、ここの凹凸は周りを薄めに刈り上げるような場合、結構影響を受けるものです。 図4  凹凸部分を刈り上げようとする時に線と色彩は相反します。線を整えれば色彩は凸部分が白くなり、凹部分が黒くなります。逆に色彩を出そうとすれば、凸部分は長くするため益々出っ張り、凹部分は短くしますので益々窪んでしまいます。(図5参照) 図5  そこで次のような基本事項があります。それは、側面頭部中心線(外郭線)から前は、線重視。後は色重視ということです。側面頭部中心線とは図6の赤線ですが、前というのはお客様ご自身が鏡などで色彩よりも線を気にします。また後ろは、お客様自身というよりは、ご家族など周りの人が、線よりも暈しの色彩を気にするからです。但し重視というのは片方100%ということではありません。前でも後ろでも線も色も大切です。しかし相反するものだけに優先のバランスがあるということです。 図6  そこで凹凸Cの部分に対する対処法ですが、位置的には図7のように側面頭部中心線よりも後ですので色彩重視の場所です。そのため暈しを追求してカットをするわけですが、あまり追求し過ぎると面がデコボコになってしまいます。 図7  そこで次の点に注意してカットを行うと無難な仕上げになると思います。 ①凹凸が激しい場合は、色を追求し過ぎない 色だけを考えて暈せば、更に原型の凹凸を強調させます。そのためどこかで妥協をする必要があります。若しくは先に色を追求しておいて、後で出っ張る部分をほんの少しだけ直か鋏などで取ることも一つです。但しその場合最後に取った部分は少し色が白くなり色彩は多少崩れます。 ②対象部分を薄くし過ぎない 薄くなればなるほど原型の凹凸の影響を受け易くなります。そのため凹凸のある個所は少し厚めに刈るのがコツです。またはイメージは大きく変わりますが、逆に薄いバリカンで取ってしまうのも一つの方法です。薄いバリカンで取れば、凹凸はそのまま出ますが、色を気にする必要もありません。実際今はそんな薄い刈上げもファッションとして存在します。 今回は原型の凹凸と色彩の関わりで述べましたが、暈すということは凹凸だけではなく、毛量から来る濃淡も考慮する必要があります。いずれにしても、刈上げには線と暈しが付きものです。実際のサロンの現場では、答えはその状況により異なると思います。重要なことはバランスです。創ろうとするスタイルでは何を優先させるべきかを考えて行うことが大切です。 第7回 平成30年3月30日 メンズヘア全般に対応した理容用角度 本講座第4回でも触れましたが、理容設計学に「理容用角度」というものがあります。図1・2がそれにあたりますが、設計学が発表されたのは昭和初期です。今とは髪型も大きく異なります。その当時既に角度で髪型を分析したり、創作するための指針にしていたのです。襟足の長いスタイルなどは、あまりない時代ですので、この図のように分度器の角度は、頭部の中段から上部のみで足りていたのだと思います。このように角度を基準にする考え方は、多様化する今のスタイルにこそ必要なのではないでしょうか。 図1  2  そこで襟足や前髪などの長いスタイルにまで対応出来る、正円の「基準角度」を作ってみました(図3・4)。この図は分度器の角度の中に縦横などの線がありますので、二つの線の交点を活用すれば位置を示す場合などにも使えます。 図3  4  但し図3.4だと顔の部分があるのでそのまま写真の上からかぶせてみるのには、線が邪魔になってしまいます。そこで顔を外した図が5と6になります。この二つは透過処理をしていますので写真の上からかぶせることも出来ます。 この図3・4と図5・6は、日技会のホームページの「資料室」からダウンロード出来るようになっています。 日技会ホームページ( http://nichigikai.com/ ) 図5  6  図5・6をダウンロードしたものを写真に貼り付けてみました。写真1は正面ですが分度器の赤線を眼の高さに合わるようにします。 写真1  写真2は、正しい側面90°からの角度ではないので正確には合いませんが、おおよその位置で合わせてみました。本来の位置としては、円の中心が側面頭部中心点です。 写真2  写真のモデルさんは、ご存知、日技会のI先生です。ご本人の許可を得てここに掲載させて頂きました。 このように写真に分度器を載せることで、側面や天頂部の張りの位置などがはっきりします。写真1を見て頂くと解ると思いますが、側頭部の張りは約40°、天頂部の張りは約70°になっています。このスタイルはシルエットが明確に出ていますが、この方法は、このように硬い線だけではなく、今のサロンヘアのようにソフトなシルエットのスタイルにも当然使えます。 但し基準角度は、これを使うことが目的ではありません。サロンでカットやスタイリングをする時に、張りの位置などを意識出来るようにするためのツールの一つです。訓練をすることで分度器を使わなくて、正確な観測をすることが出来るようになると思います。是非ご活用ください。 第6回 平成30年3月28日 “勢い”を増すための数値の変更 髪型のポイントの数値を変更することでスタイルのイメージを変えることが出来ます。写真1~6は、「勢いを増したイメージ」にするために基本の数値を変更して作ってみました。勢いを増すとは、抽象的な言葉ですが、言い換えれば「若さ」とか「力強さ」と言ったようなものになります。逆のイメージだと「落ち着き」「品」「標準」「フォーマル」などといったところです。 写真1  2  3  4  5  6  このマネキンは前回発表した基本のシルエットを作る際に使用したものと同一です。本来スタイルは、それに合うカットをしたものでなければ形は付きません。このマネキンは勢いを増すためのスタイルを作るのには、上段上部周辺の毛髪の長さが足りません。そのため出せる範囲内でのシルエットとなりました。 さて、今回の変更した数値ですが、それは写真7・8のようになります。先ずは写真6の正面シルエットです。ここでは張りの位置を変えました。基本では側頭部の張りが30°で天頂部の張りが80°ですが、今回は側頭部を40°、天頂部を70°にしてみました。 写真7  次は、写真8の側面です。 前回同様側面に於ける髪型の基準に沿って説明を加えます。 ①高さ 高さ自体は基本とそれほど変えていません。 ②高さの位置 高さの位置は、この程度のイメージ変化であれば基本と同じで良いと思います。正面をもっとスクエアシルエットにする場合は、それに合わせて側面の張りも前後に広げる必要があります。 ③前頭部の膨らみ 前頭部は張りの位置を高くし、基本よりもかなり前に出しました。但しこれ以上出してしまうとリーゼントのようになり、イメージが更に変わってしまいますので適度なところで納めました。 ④頭頂部の膨らみ このマネキンは頭頂部の原型があまり出ていないのですが、基本よりはボリュームを出すようにしました。 ⑤髪型起点 髪型起点は基本と同じ、鼻の線と人中の線の中間です。 ⑥後頭部の張りの位置 これは、基本の側面の項目にはありませんが、正面で側頭部の張りの位置を上げましたので、その繋がりで後頭部の張りも少し高めにしました。 写真8  スタイルの構成は、基本の数値をアレンジすることで出来ています。これはそのような意識をしなくても、結果的にそういうことになります。様々なスタイル設計をするために、先ずは基本の数値を理解することが大切です。 第5回 平成30年3月22日 丸顔普通型の髪型の実際 前回に関連しての内容ですが、写真のマネキンの顔容である丸顔、そして後頭部は、普通型です。なるべく基準の数値に合わせて作ろうとしましたが、このマネキンの寸法が理容設計学とは多少異なります。そのため設計学とは誤差もありますが、バランスを重視して作ってみました。(写真1~5) 写真1  2  3  4  5  次に髪型の基準です。写真6は、正面ですが側頭部の張りの位置は30°、天頂部の張りの位置は80°です。 写真6  写真7は、背面です。張りの位置は正面と同じです。 写真7  写真8は、側面です。側面に於ける髪型の基準は次の5点です。 ①高さ 高さは、正面からの顔の形で決まります。丸顔の高さは、前額髪際線よりも上に51mmですが、今回は多少高めにしてあります。 ②高さの位置 高さの位置とは高さの線に対し、どこの位置が接するかということですが、この場合、前面線と側面正中線の1/2の所です。その位置は2線とも呼ばれています。 ③前頭部の膨らみ 前髪の立ち上がりのボリューム感のことですが、前面線上、前額髪際線から高さまでのうち、下から2/3を前に出します。(この写真だと少し足りません) ④頭頂部の膨らみ 毛渦周辺のボリュームです。これは側面頭部中心線上、頭部の原型から高さまでの1/2の位置を通過します。 ⑤髪型起点 後頭下部の膨らみの始まる位置です。普通型の場合、後頭結節と人中の線の中間です。 写真8  以上ですが、この数値はあくまでも基準です。優先することはバランスですので、一人ひとりのお客様、又はマネキンに合わせて設計をすることが大切です。 第4回 平成30年3月20日 分髪の位置と髪型線 理容設計学では、顔の形を細・丸・角の三つに分けています。そして髪型は顔の形に似合わせて作ります。理容設計学の原本は、昭和初期に作られていますが、髪型を顔の形に合わすという考え方は、現在男女を問わず如何なるヘアスタイルに於いても基本です。そこで理容設計学での基本要項の一つをマネキンにより実際に作ってみました。 写真1・2は、細顔。写真3・4は丸顔。写真5・6は角顔です。但し一つのマネキンで作りましたので、顔の形は全て同じです。標準的なウィックですので、顔の形は丸顔です。そうするとこの写真の中で顔に合っている髪型は写真3・4ということになります。 三つのスタイルは、分髪線の位置がそれぞれ異なります。細顔の髪型は2:8分髪です。丸顔は7:3分髪、角顔は4:6分髪です。分髪を変えることで顔に合うシルエットを容易に出すことが出来ます。 写真1  写真2  写真3  写真4  写真5  写真6  但し、現在分髪の位置はシルエットを作ることだけが目的ではなく、デザインの要素として、どこで分けるかを決めることの方が多いと思います。設計学が誕生した頃と現代では、整髪料や、カットの手法、またドライヤーの有無に至るまで条件が違います。そういう意味では、例えば2:8分髪であっても角顔や丸顔に合う2:8分髪のシルエットにする必要があります。そのことについては以前、 サロカテ・第12回「分髪位置とシルエット」 でも述べました。 話が反れましたが今回の本題は、そのことではなく基本のシルエットについてです。写真7・8・9は、写真1・3・5と同じものですが、その写真にシルエットの基準値を赤線で示してみました。 写真7・・・細顔対応、2:8分髪、側面の張りの位置20°、天頂部の張りの位置90° 写真7  写真8・・・丸顔対応、7:3分髪、側面の張りの位置30°、天頂部の張りの位置80° 写真8  写真9・・・角顔対応、4:6分髪、側面の張りの位置40°、天頂部の張りの位置70° 写真9  張りの位置を角度で表しましたが、これは図1のように目の高さを0°とし分度器をあてたものです。この図が設計学での「理容用角度」です。 図1  第3回 平成30年3月6日 歪みの補正理論と最後の調和 今回は、原型の歪みに対する髪型の補正について述べます。歪みは、毛渦の巻き方に起因しています。日本人の7~8割は右巻き毛渦ですが、この巻き方は、原型が左発達と言われ図1のように左の頭部(図では向かって右、以下同様)が膨らんでいます。構造としては上下に、左側が高く右側が低く、また前後には、左側は前に、右側は後ろにズレています。歪みは大きく上下と前後の二つで構成されていますが、部分的にはもう少し複雑になっています。例えば、額の生え際の線が右が下がっているため右顳顬髪際突起部は、後方に移動するのではなく、右の眉毛に近づきます。このことは、刈り上げるスタイルの際右顳顬突起の角を調節しないと右側が厚くなってしまいます。 右毛渦の場合の歪みは、概ねこのようになっています。すると左巻き毛渦は右発達という訳ですが、左巻き毛渦の場合は、右発達に比べ例外の割合が多いとされています。つまり左巻き毛渦で左発達というケースも多々あるということです。 図1  歪みの補正をするための手段として使われる、目の錯覚を利用したものがあります。これは図2のように直線は長く見え、曲線は短く見えるという原理です。これを左右対称の髪型であるオールバックやブロース、またはモヒカンスタイルの歪みの補正に用いることが出来ます。 図2  図3は、左右とも右毛渦の歪みです。この歪みに対し右図(図を示す場合は向かっての右、或いは左とします)は、左側頭部の髪型のアウトラインを曲線的に、右側頭部を直線的にしました。また左図は逆に左側頭部を直線的に、右側頭部を曲線的にしました。左右の図を比べると右図の右側頭部はイメージ的に重心が高くなり大きく見え、左図の右側頭部は重心が低くなり小さく見えると思います。 左発達の場合、頬の線は右側が膨らみ左側は細くなっています。そのため髪型は右側に重心がある方がバランスが取れます。故に右図のように右側を長く見せることで顔面とのバランスが取れるようになります。 但し重心ですから、高くするだけが印象を変えるだけではありません。仮に右側を図よりも膨らませたら、曲線的であっても右側頭部の重心がより大きくなります。尤も片側だけ厚くするということは通常はありませんので、これは考えなくてもいいことですが・・・。 図3  直線的にすることで長く見せると述べましたが、この場合直線的にすれば錯覚だけではなく、実質数値が変わります。その変わったことで「歪み補正」について検証すると次のようになります。 先ず歪みの定義ですが、「二つの対角線の比が大きければ大きいほど歪んでいる」という原則があります。図4で示すと右図は、線cと線dの長さはほぼ同じ長さですが、左図の二つの線は、線aに比べ線bが長くなっています。これは線bに接する右の頬と左の側頭上部が出ているからです。 これにより右図と左図を比べてみると左図の方が二本の対角線の比が大きいことになり、右図に比べ左図の方が歪んているということになります。その結果、左発達の原型には左側面を曲線的に、右側面を直線的にすることで左右対称の髪型であっても、側頭部の線で歪みの補正をすることが出来ます。 但し補正の度合いは、ほんの僅かなものです。限度を越してしまっては逆効果となってしまいますので注意が必要です。今回の作図では、多少強調して描きました。 図4  次は、直線と曲線の線の印象を別の観点から左発達の図5に応用してみます。左発達の原型は、左側が高く、右側が低いため、両耳の高さを比べると左側の方が高くなっています。そのため耳から天頂部までの長さを比べると左が短く、右が長くなります。その原型に対し線の印象を当てはめようとすると左を長く見せるために直線的に、右は逆に曲線的にということになります。つまり図4で述べた歪み補正とは逆の結果になります。 そこで考えないといけないのは、補正をするための要素は複数あり、実際のスタイリングの際に何を使うかということが重要になります。 図5  次はブロースに限っての前髪の歪み補正についてです。ブロースでは天頂部は水平にしますが、前髪の処理では、右巻きの毛渦の場合右側を下げます。そのようにすることで水平を保ちながら、前からの印象も顔の歪みに合わせています。またその効果として正面から見ると図6のように前髪の右側は角取りの切断面の幅が広くなります。切断面が広くなることは、正面の印象では、右側に奥行きが出て右側を大きく見せる結果になり、右下がりの顔に対しての補正の手段とします。 図6  下のブロースの写真は、カット日本一と称された水島秀幸先生を、全国大会優勝者の上原準一先生がカットされたものです。もちろんお二方とも往年の日技会の大先生です。カットした場所は、北千束にあった会主・斎藤隆一先生の道場(講技館)で、斎藤先生がおられるところで刈られたそうです。今考えるととてもハイレベルな状況で、なお且つ緊迫した中での技術なのだろうと想像できます。実際誰が見ても綺麗な形に出来上がっていると思います。なおこの写真をここに掲載することについては、水島先生のお子息で日技会兵庫本部の前本部長である水嶋光明さんに承諾を得ました。 さて、本題です。一枚の写真を見ただけの判断ですので実際とは多少の違いがあるかも知れませんが、水嶋先生は左巻き毛渦ですが左発達です。ということは、左側頭部を曲線的に右側頭部を直線的にというのが、前述したセオリーです。しかしこの写真は逆のようにも見えます。但し、それでありながらバランスが取れています。 また水平面も右側を少し下げているようにも見えます。これも下げたことで右に強烈に下がった前額髪際線の印象を弱めています。これもそのことで自然さが保たれています。 関連して付け加えると人間は、ものを見るときには眼を水平にするとも言われています。であればこの場合敢えて右を下げた方がいいということにもなります。 そこで結論ですが、歪みを補正するためのノウハウは数々ありますが、大事なことは最終的に顔に似合う髪型であるかどうかだと思います。この写真がしっくりくるのも、そこを計算して刈られているからだと思います。 写真1  今回のテーマは「歪みの補正理論と最後の調和」です。髪型は補正理論のノウハウではなくバランスが一番大事だということです。結局は調和が全てです。但し、正も逆もあるノウハウを知ることで、調和のとれた仕上がりが出来る訳です。だからこそ基礎の理論は、疎かに出来ない重要なものと言えるのです。 第2回 平成30年2月2日 “暈す”と“窄む”の刈上げの使い分け 刈上げは、きれいに暈けた色彩と、整ったカット面が特徴であり、見せ場でもあります。しかし人間の後頭部、特に後頸髪際部は、原型の凹凸や毛流による毛の寄り、また毛量の多い・少ないなど綺麗に刈上げることに対して、マイナスの要因が多々あります。後頭下部の刈上げは、原則から言っても外郭線から後は、色彩重視ですからおのずと綺麗さが要求されます。(外郭線より前は線重視) 但し、その部分の刈上げも刈上げる範囲がほんの少しだけの場合には、あまり色彩を追求すると予定よりも刈上げ過ぎてしまう場合があります。そのような時、刈上げを次のように二つに分けて考えると解決のヒントになると思います。それは、「暈す刈上げ」と「窄(すぼ)ます刈上げ」です。 「暈す)とは、文字通り白から黒への色彩を綺麗に整えていくことです。そのためには白くなりやすいところは厚めに黒くなりやすいところは薄めにして、色を追求しながら整えていきます。その結果、下部から上部へ溜まりのない綺麗な色彩が出来ます。(図a) 次は、「窄む」についてです。これはあまり短くしたくない場合の刈上げに於ける考え方ですが、優先要件が色彩を出すことではなく、横から見た時のヘアスタイルのシルエットを、上から下に行くにしたがってボリュームをなくしていくことです。刈上げるというよりも、短くした結果、裾は刈上がるといった感じです。しかしその刈上げは、色彩を出すことが目的ではありませんので、あまり色は追求し過ぎないようにすることが大切です。色を出すことよりもスタイルを窄ませることが目的なわけです。(図b) 刈上げる際の意識の問題ではあるのですが、頭の中でこの二つを使い分けることにより、スタイルに応じた理想の刈上げをすることが出来易くなります。暈すことも、窄ますことも、ヘアデザインの重要なパターンの一つです。どちらもヘアスタイルを完成させることに於いては大切な要因と言えます。 a 暈す刈上げ(上から下へ)  b 窄ます刈上げ(上から下へ)  第1回 平成29年12月20日 「高い方から切っていく」だけではない」順序の妙。対処の結果。 人間の頭部には、つむじの巻き方で決まる歪みがあります。図1は、右巻き毛渦の場合の基本的な原型の歪みです。このような歪みを左発達と言います。 スタンダードカットのカット順序は、歪みにより構成されていますが、基礎刈では、原型の高い方から切ることが原則です。そして仕上刈では、髪型の欠損している方からカットをします。基礎刈のカットが問題なく行われているような場合には、基礎刈の逆側から切ることが一般的です。ミディアムの基礎刈の場合、後頭下部と後頭部は、高い方である右側から、側頭部はやはり高い方、すなわち発達している側である左側からカットをします。 図1  では何故基礎刈は高い方からカットをするのでしょうか。 それは、仮に低い方からカットをした場合に、もし低い方を取り過ぎてしまった場合、高い方をそれに合わせるということが出来なくなる可能性があるからです。原型の高い方を先に切り、低い方をそれに合わせるとしたら、高い方も切り過ぎることなく、左右のバランスをとることが出来ます。 では仕上刈は、何故髪型の低い方からカットするのはなぜでしょうか。 仕上刈の順序で、一つには理容基礎技学に記載されているように「検算」という意味があります。すなわち基礎刈と逆の順序をすることで、ミスを修正することが出来ます。 更に髪型の低い方から切る理由として、既に左右の原型の高低差が髪型に与える影響については、基礎刈に於いて解決済みのため、次の問題点である、低くて毛が長いため沈んでしまっている面を整えることなどへの優先ということがあります。仮に仕上刈で低い方を先に1㎜切って面を整えたのであれば、後で高い方は、少しだけ低い方に合わせるためにその半分、すなわち0.5mmだけカットをします。 つまりカットというのは、基礎刈でも仕上刈でも、問題のある方から切っていくということです。ということは必ずしも高い低いということだけではないということです。例えば円形脱毛症や大きなイボなどがあった場合、そこから切っていくことが順序です。基礎刈の際、一番問題のある個所はどこか、そして仕上刈ではどうなのか、ということを考えて順序を決めます。 更に付け加えると問題のある箇所から切ると言いましたが、逆に問題のある個所を最後にする場合もあります。例えば傷跡があってそれを隠さなければいけないような場合、そこを先に切るのではなくその周辺を残しておいて、先に他の部分を仕上げてしまい。最後にその部分だけをそこに対応させて後からカットをします。 結論として、高い方から切ることも、問題のある方から切ることも、また問題のある逆の方から切ることも共通していることは、問題への対処を最優先しているということです。 その結果、基本の順序としては、基礎刈は高い方、仕上刈は逆側からという順序になっているわけです。 はじめに 「応スタ カフェ」は、応用スタンダードカットの理論を、広く・楽しく、伝えることを目的としています。基本のカットは、基本のスタイルを作るためだけにあるものではなく、様々なヘアスタイルを作るための基礎として存在します。つまり応用するためにあり、応用してこそ、基本の存在価値があるというものです。 なお本講座は私個人の私感によるものです。そのため広く伝わる解釈と異なる部分も含みます。掲載内容に関してお気づきの点などありましたら、上記タイトル下にあるメールアドレスにて、私までご連絡頂けると助かります。宜しくお願い致します。 (平成29年12月20日・狐塚 均) 応用スタンダードカットのシリーズは、次の通りです。 応用スタンダードカット・TK動画版 応用スタンダードカット・TK版 応用スタンダードカット・KH版 現代サロンヘアを通して読み取る”カッティング原則集” 理容師実技試験 ★応用スタンダードカット講習★ https://youtu.be/lKpyihgG0V8 |

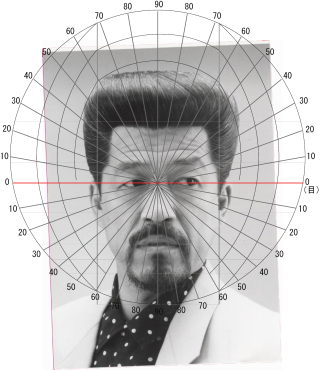

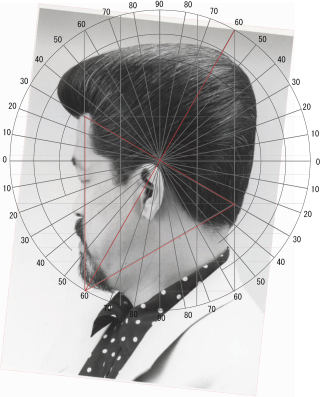

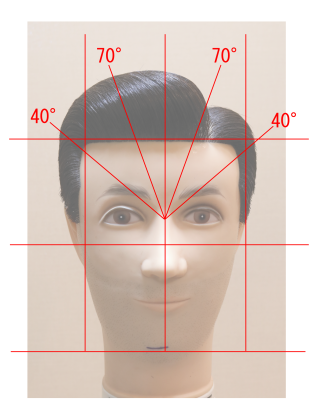

| TOP |