- 見方を変えれば「こじつけ」とも言えるかも知れませんが、私はその発想が大切であると思います。

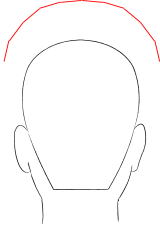

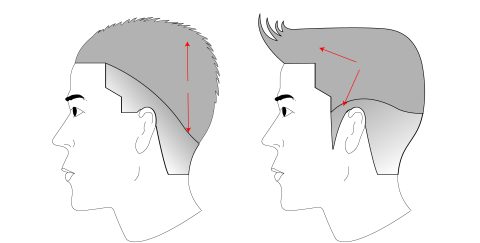

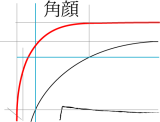

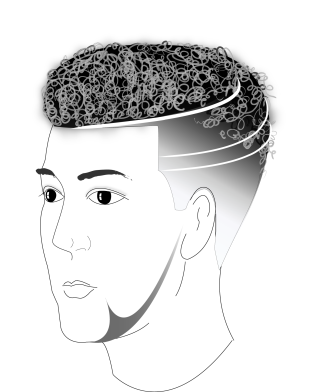

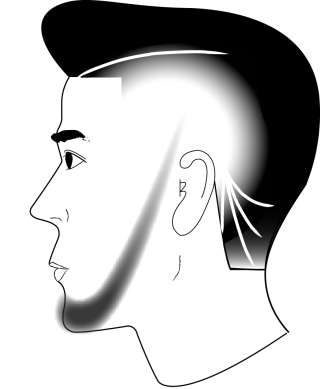

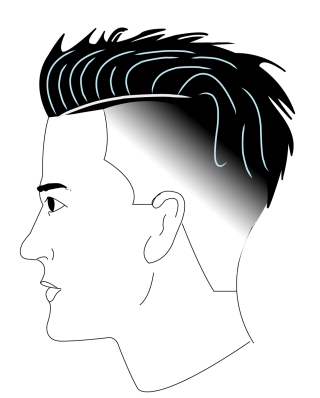

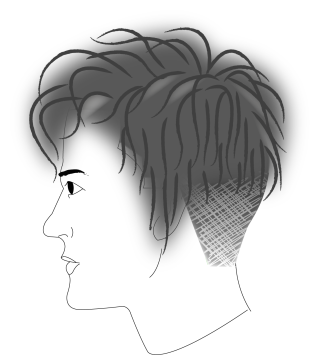

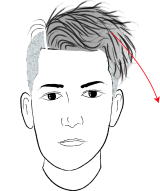

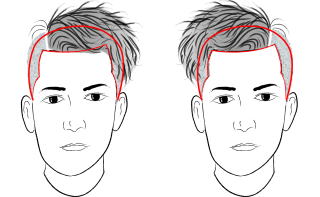

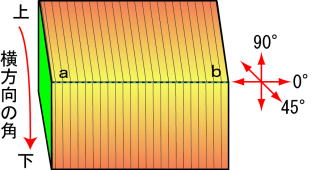

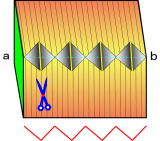

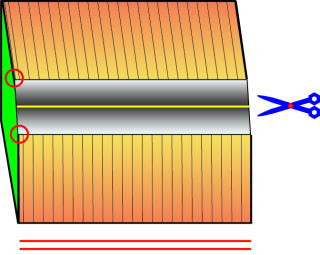

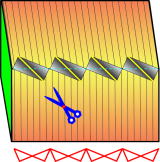

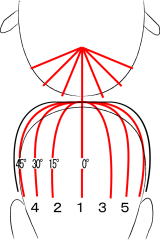

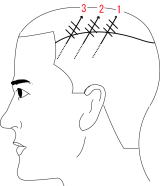

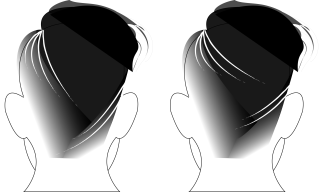

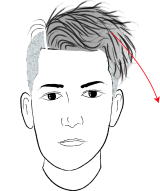

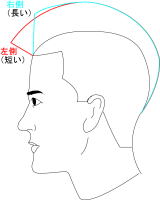

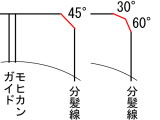

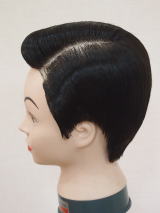

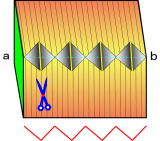

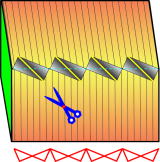

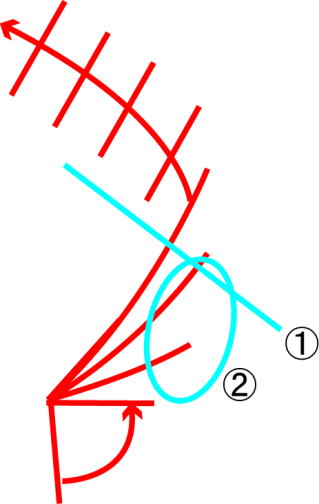

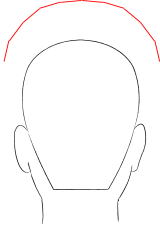

図4はラインの入ったフェードです。前述したように分髪線の先端という、あのような小さな部分でありながら背面全体のバランスを左右させるわけですから、もっと大きいものであれば全体のバランスに対する影響力は、尚更だと思います。

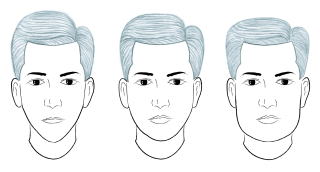

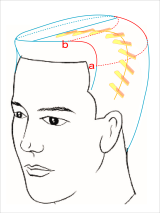

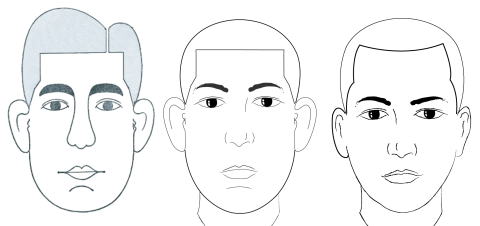

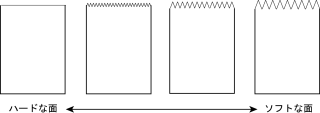

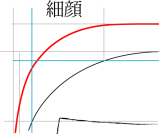

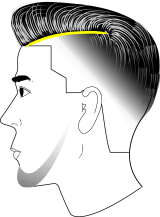

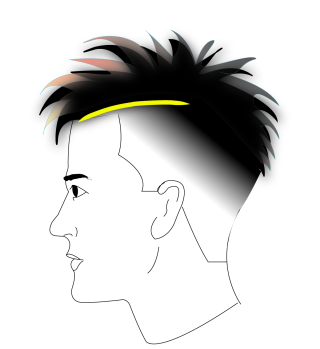

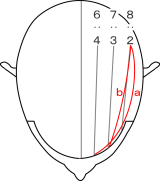

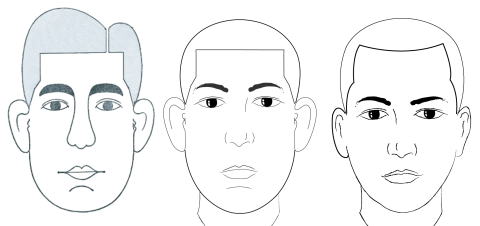

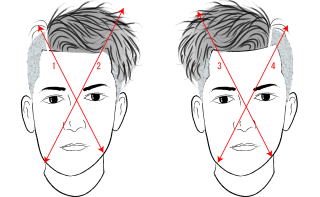

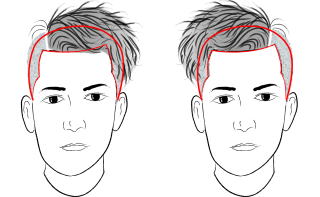

ここでは、図3の発想から線による縦長イメージと、横広がりイメージを考えてみました。デザインは、左上と右下の刈り上げ部分に複数の線を入れたものです。左上の線はパートからの延長線です。図の左は細長さを強調させ、細顔に合わすことをイメージしました。右は逆に幅広感を出し、角顔に合わすことをイメージしました。どのようなスタイルでも顔の形に合わすことは絶対に大事なことです。

この顔に合わす作用は、顔の形に合わすだけではなく、当然ではありますが、どういうイメージにするのかを作ることにも応用出来ます。即ち、図4の左側は、細長さとか弱さ、または良い意味での不安定さを出したい場合に有効です。そして右側は、安定感や力強さなどを出したい場合に有効です。

4

昨今は、バーバーブームの影響もあってか、フェード系のスタイルが大流行です。そこで今回はラインの入ったフェードを例にして応用を展開しました。「~だから基本が大事」というのは、応用スタンダードカットの基本理念です。上で述べたように基本には、サロンワークで活かせる様々なノウハウが詰まっています。そしてプラス、基本を応用することは、カットの楽しみも伴います。学んで・楽しんで・活かす、これが応用スタンダードカットです。

第59回 ミディアム正面設計の髪型基準 平成29年5月6日

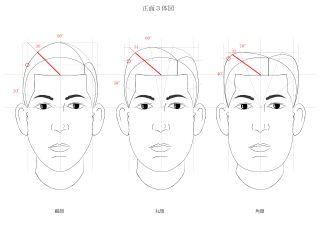

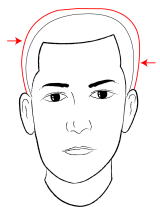

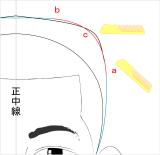

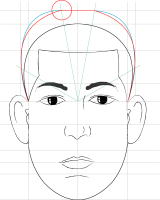

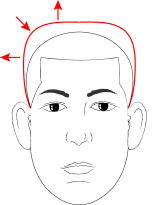

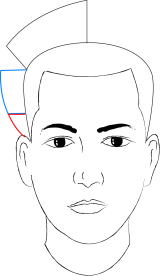

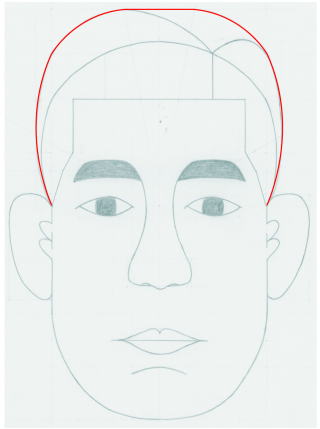

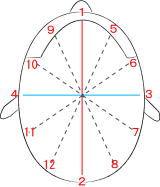

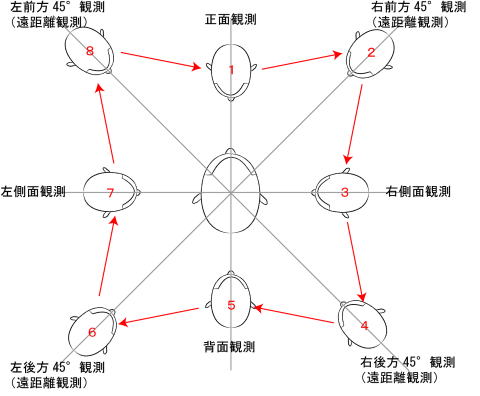

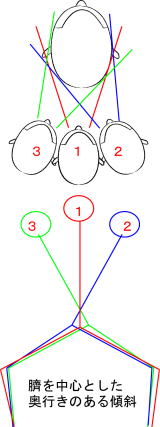

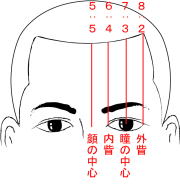

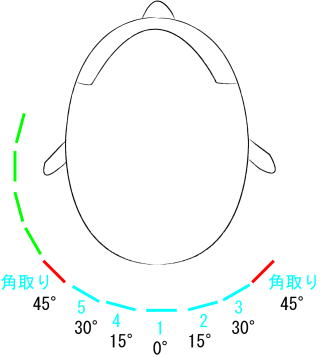

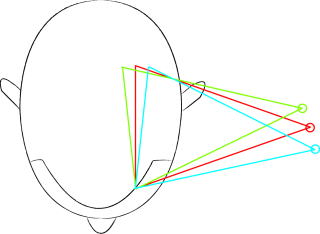

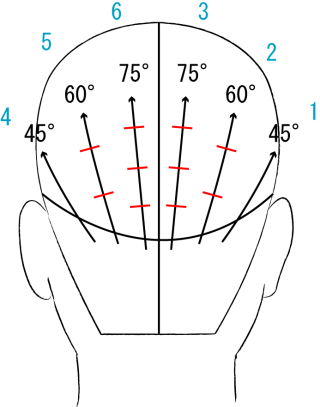

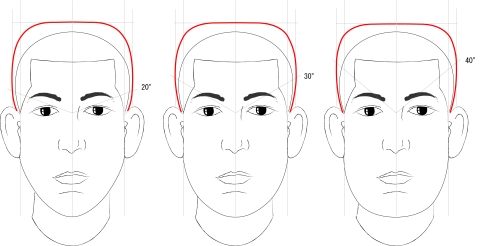

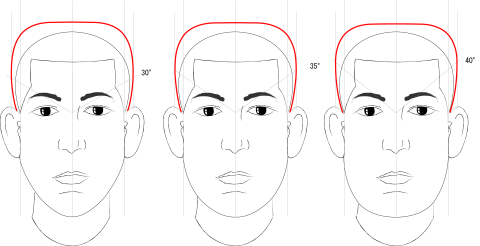

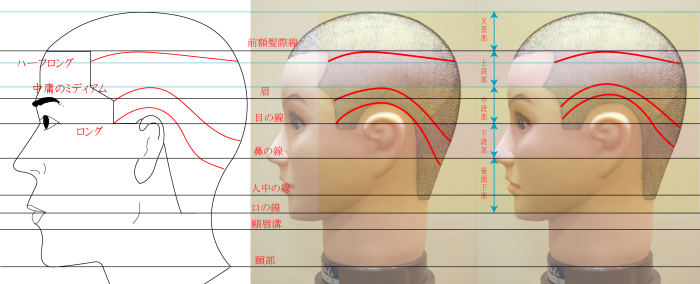

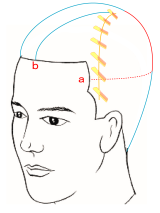

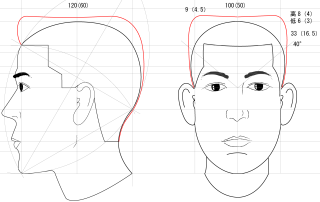

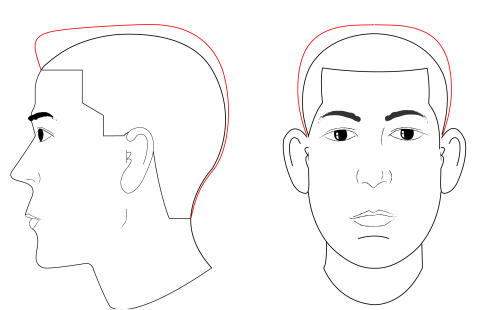

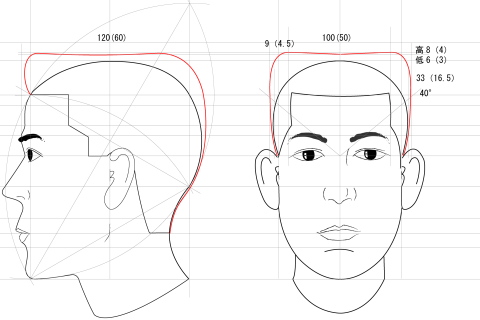

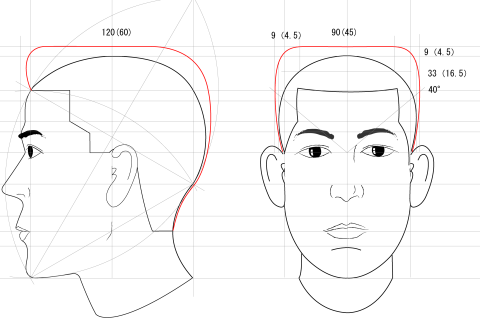

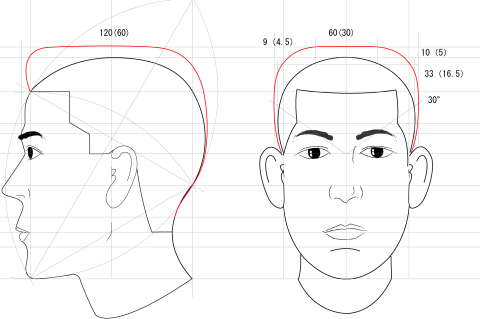

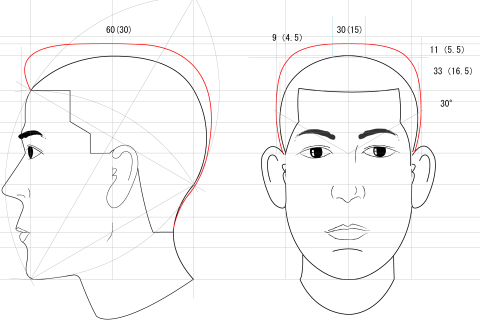

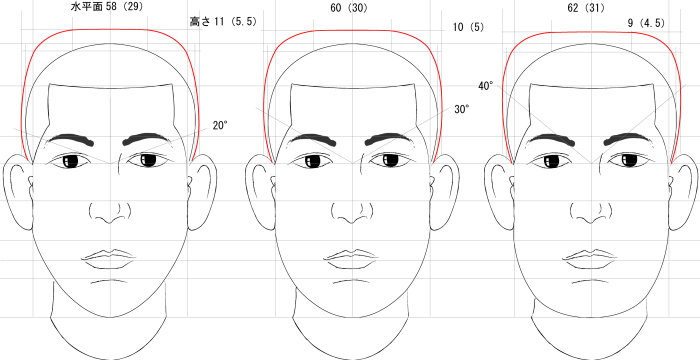

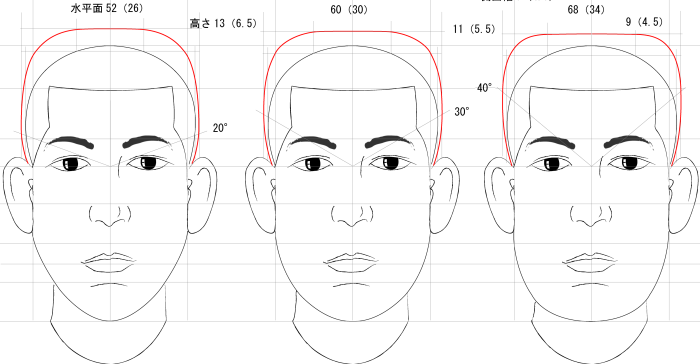

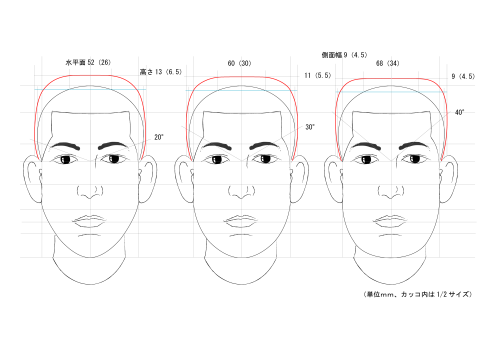

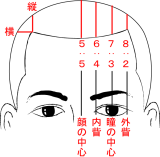

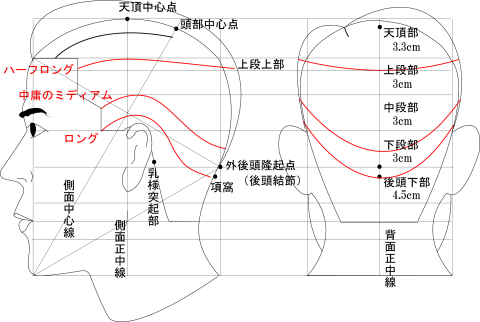

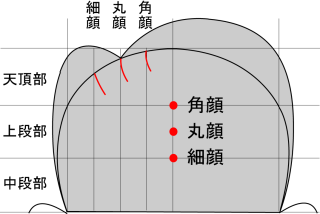

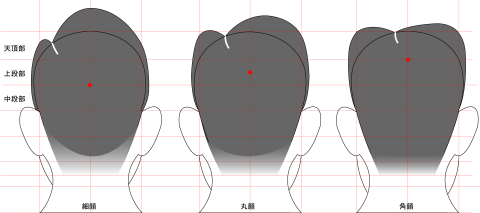

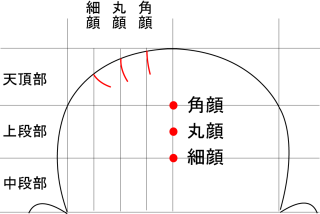

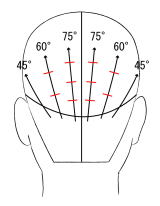

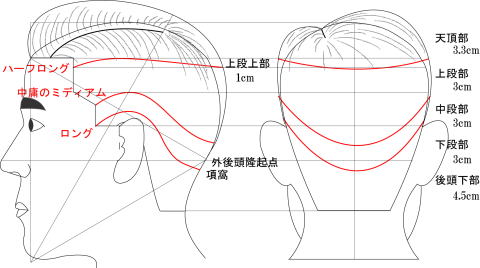

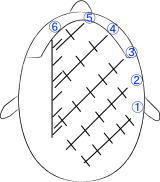

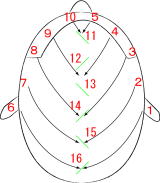

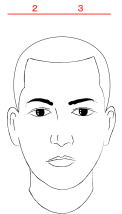

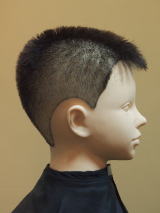

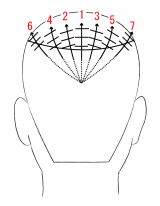

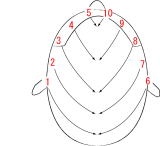

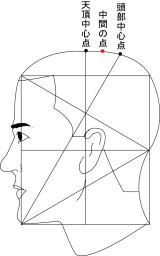

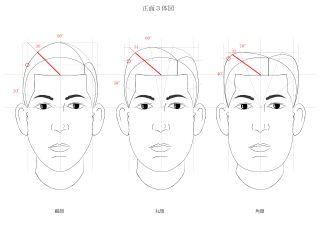

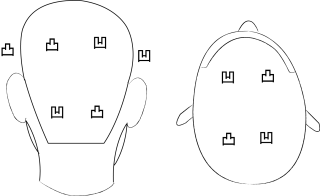

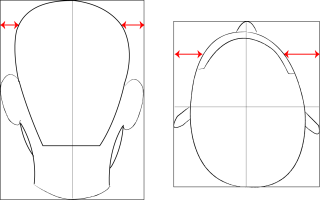

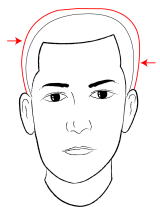

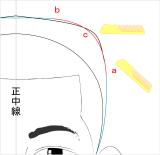

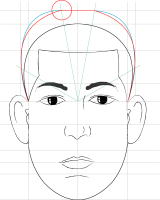

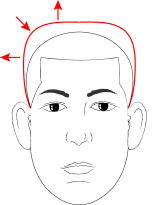

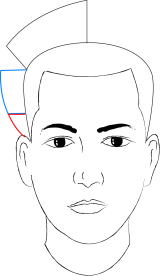

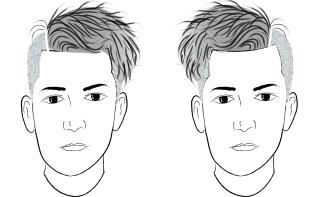

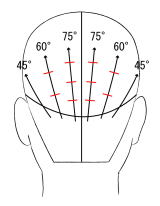

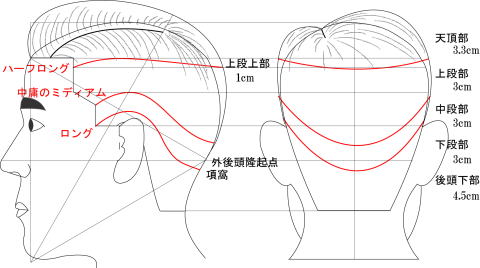

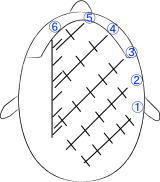

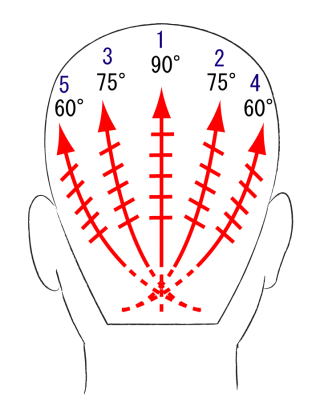

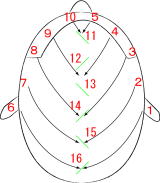

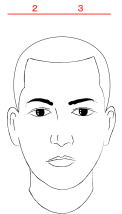

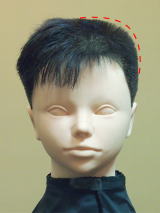

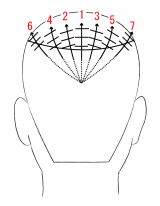

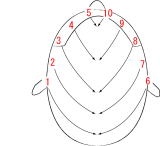

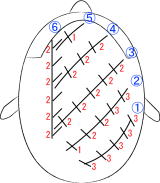

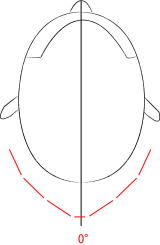

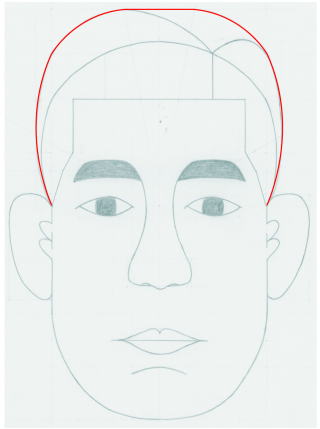

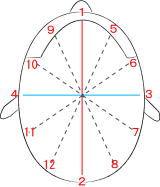

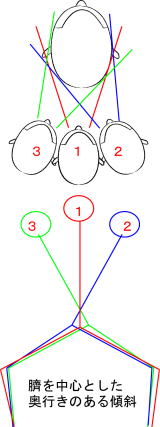

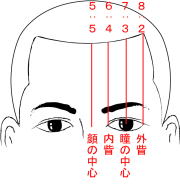

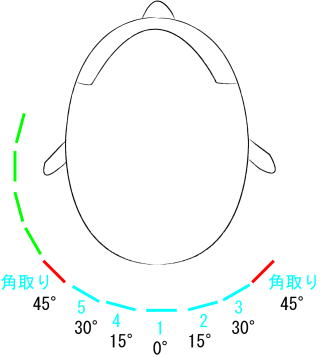

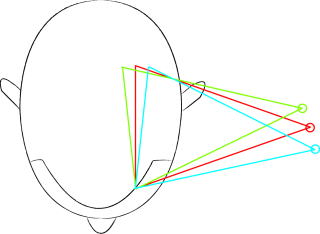

図1は設計学に於ける正面設計の図です。斎藤隆一先生はこの設計図を作る際、ハーフロングを前提として数値を決めたそうです。ですからミディアムスタイルでは、髪の厚みが出ますので少し数値にズレがあります。しかしミディアムの正しい数値というのは、決まったものはありません。それは決めたところで対象の条件によってそれぞれ異なるからだと思います。ですから実際には、ハーフロングを元とした正しい正面図を基準として、対象の顔容や頭部原型などを考えてバランスのいいシルエットを作れば良い訳です。今回は、そのための考え方の一例です。

その前に、先ずは理容設計学に記載されている基本の図についてです。正面設計の基準には、次の4つの通過ポイントがあります。

①高さ(これは顔の形により異なります)

②天頂部の張りの位置(高さの線上での張りの角度の位置です)

③側頭部の張りの位置(両側顔面輪郭線から9mm外側の縦の線上での張りの角度の位置です)

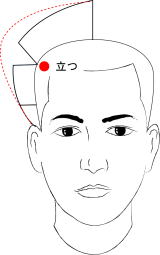

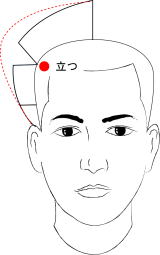

④分髪線の高さの位置(分髪線と頭部の交点の高さの線と、両側顔面輪郭線との交点。図の赤丸の位置)

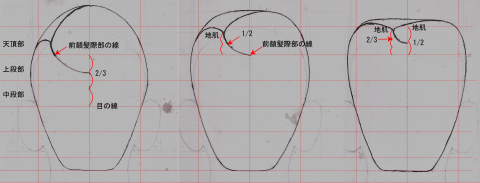

付け加えて正確に描く場合には、もう一つのポイントがあります。それは前額髪際中央部から、高さの線と両側顔面輪郭線の交点に線を引き、前額髪際中央部側からの長さです。これが細顔では60ミリ、丸顔では62ミリ、角顔では64ミリになります。図1は、1/2の図として書きましたので表示されている数値は半分の30・31・32ミリです。

※ 両側顔面輪郭線とは、顔面外側の輪郭線であり図では耳の付け根の位置の縦線です。顔面輪郭線と表す場合もあります。

01

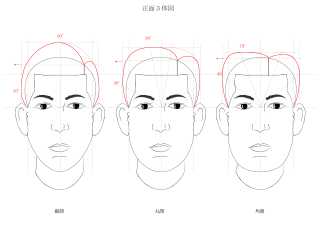

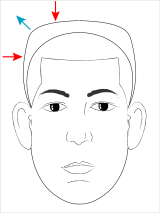

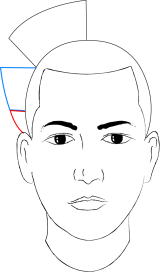

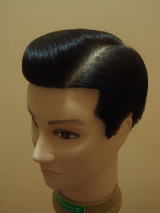

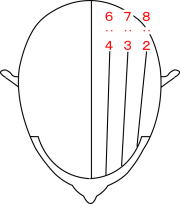

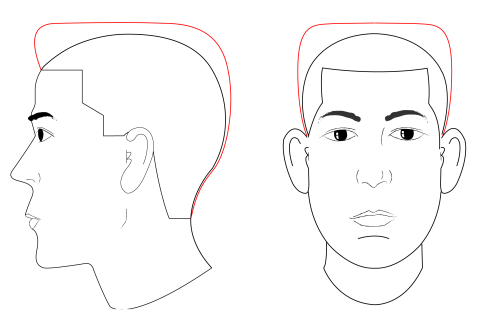

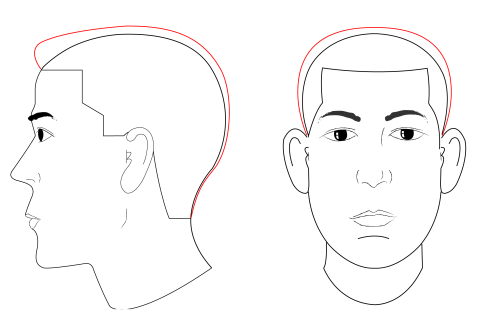

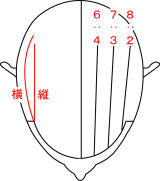

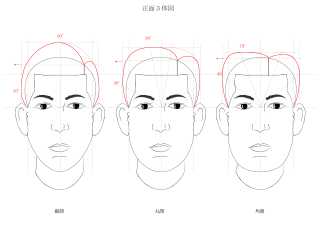

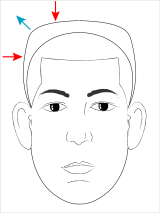

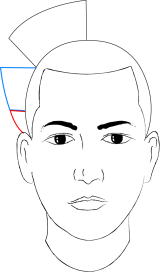

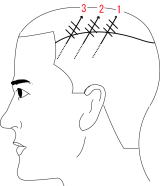

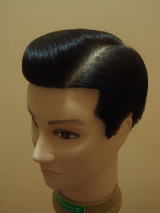

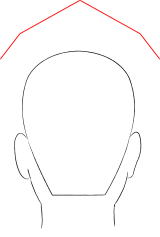

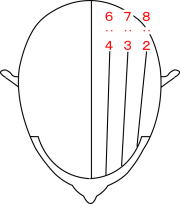

次にミディアムですが、数値がない以上バランス重視で描くことが大切です。但しここでは見た目のバランスではなく、一つの実験です。側頭部の毛髪の厚みを考慮して、正面設計の基準から側頭部の厚みだけを変えてみました。側頭部の張りの位置は通常、両側顔面輪郭線から9ミリ外側の位置ですが、ここでは12ミリ外側にしてみました。それに伴い図1の④の部分も、線の交点から少し外側にずらしました。他の部分は基準通りです。それが図2ですが、側頭部に少し厚みが出て、ミディアムの雰囲気に近づいてきました。しかし実際には、もう少しボリュームがあるかも知れません。

ただこの図を描いてみて感じることは、一つ基準を変えると全体のバランスが崩れてくるのかなとも思いました。バランスとは、ほんのチョットしたことで、生きも崩れもするものだと思います。しかしそれは描いたからこそ感じたことです。そういう意味でも数値を変えたり、試行錯誤をしながら、様々な作図をすることが大切であると思います。(ちなみに今回使用した図は、日技会ホームページ内「資料室」の中にある理容設計学のテンプレートからダウンロードして使用したものです。)

02

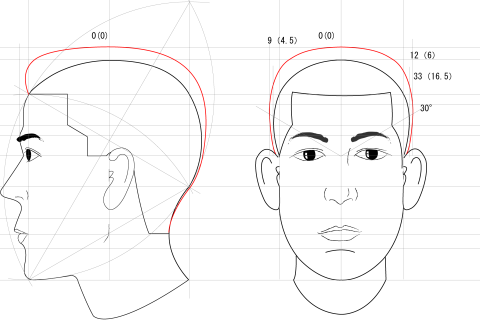

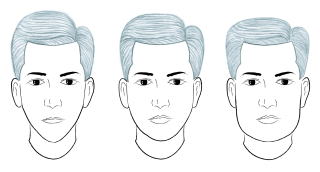

今回描いていて以前発表した一つの考え方に再び、ぶつかりました。それは、サロカテ・第12回「分髪位置とシルエット」で述べたことです。今回のそのきっかけは、高さの基準への疑問点からでした。設計学での高さの基準は例えば、ミディアムに於いてでも”絶対”ということではありません。むしろ実際には、丸顔の高さぐらいの中で、細顔に合わせたり、角顔に合わせたりと微調整をすることが多いと思います。

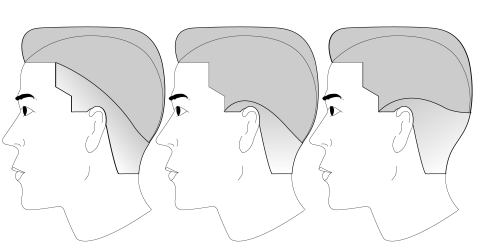

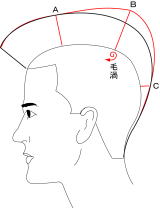

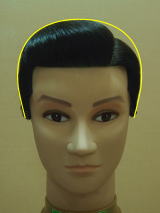

その考え方の延長で“分髪線の位置について”もあります。カット技術・整髪料・ドライヤーの有無・流行など、現代のヘアスタイリングの事情を考えると分髪位置は、顔に合わせる“手段”ではなく、デザインの一つの“要素”としての意義の方が高くなってきていると思います。そのことを考えると図3のように、同じ2:8分髪でも顔に合わせたシルエットを作ることも可能となる訳です。

03

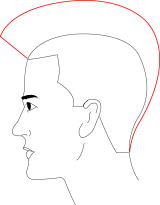

ハーフロングを元とした、基本の正面設計の基準があって、作図でそれを繰り返し描くことで、顔に対する髪型のバランスが理解出来るようになります。その時大事なことは数字を暗記することではなく、感覚を身に付けることです。その感性が備わったとき、角顔に合うモヒカンスタイルだったり、細顔に合うクラシカルバックだったリが出来るようになるのだと思います。

余談ですが、理容設計学発表当時の仕上げはポマードとブラッシングが主流でした。斎藤先生は、理容設計学発表後に、設計学でのスタイルが正確に出来るように、アイロン整髪のシステムを発表されたそうです。今に伝わる整形アイロンというのは、理容設計学が切っ掛けだったということを、最近私は知りました。

第58回 耳前部2運行のカットシステム 平成29年5月2日

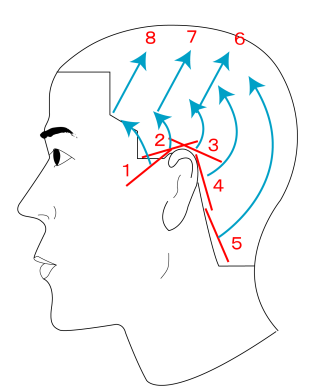

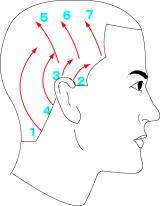

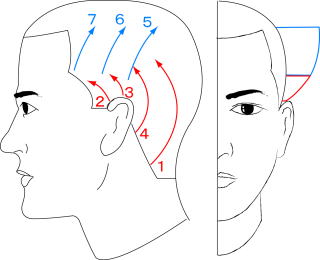

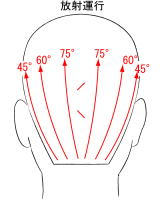

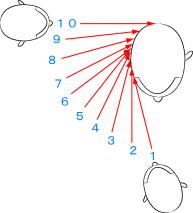

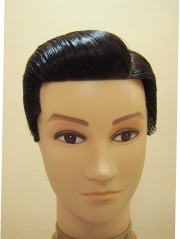

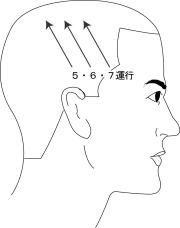

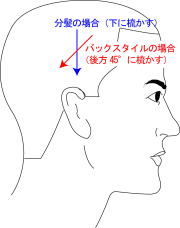

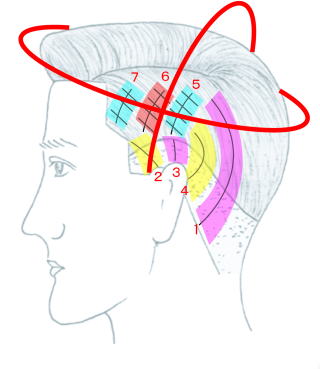

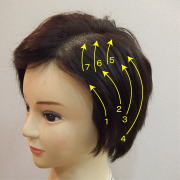

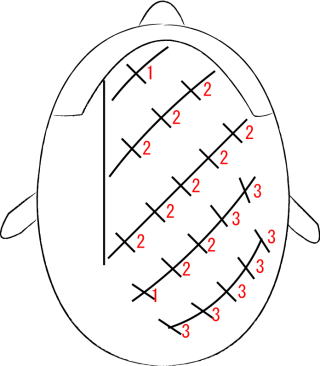

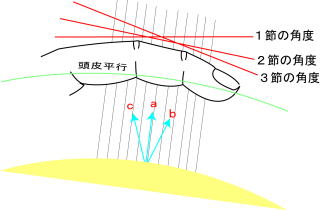

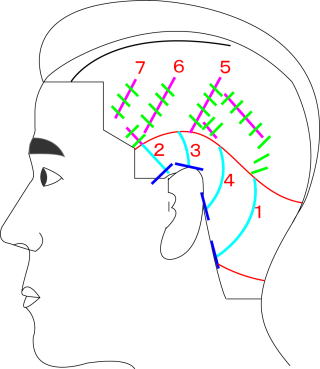

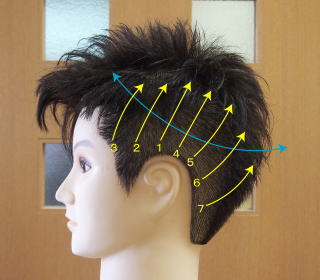

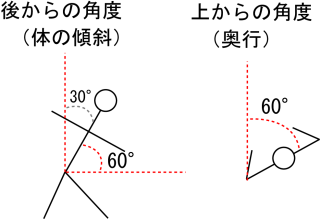

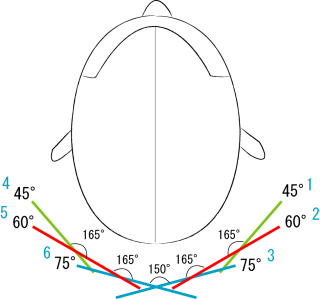

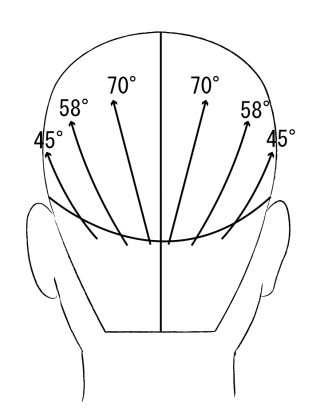

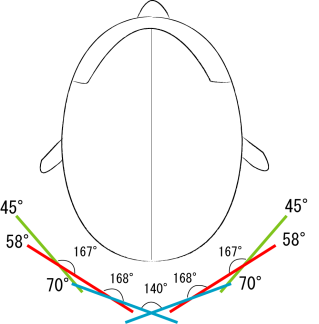

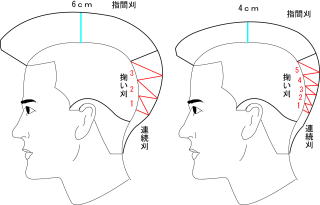

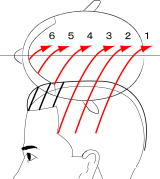

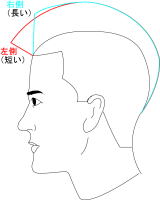

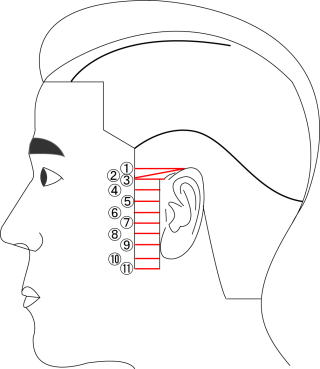

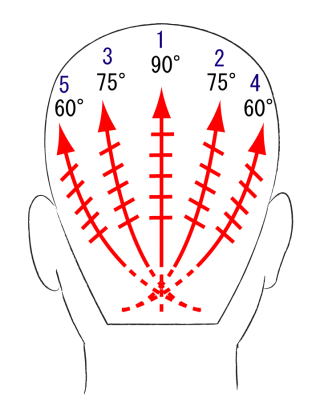

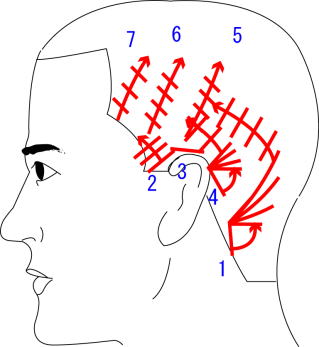

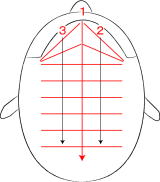

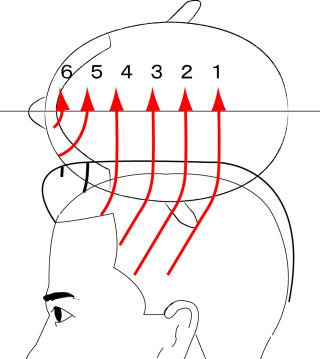

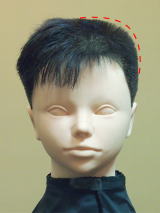

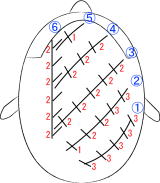

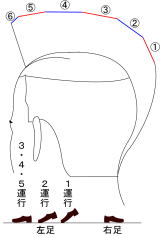

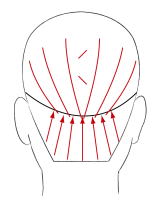

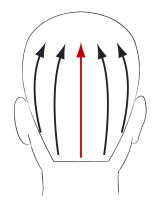

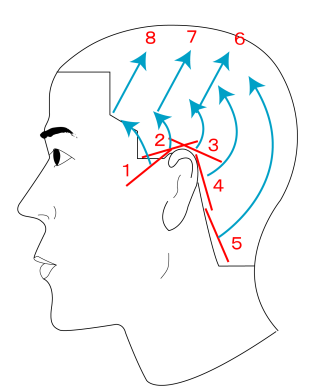

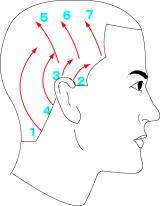

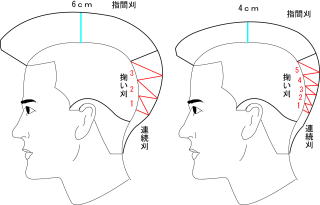

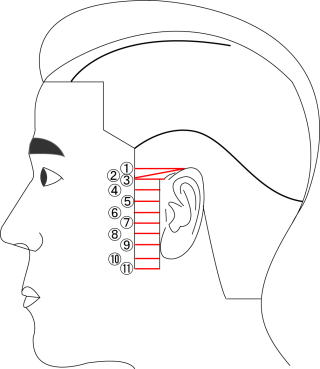

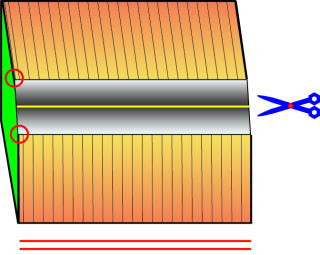

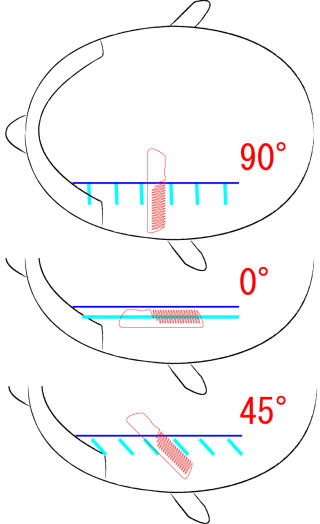

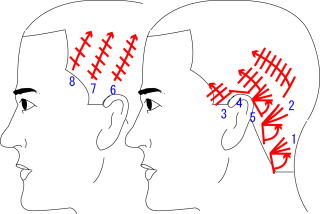

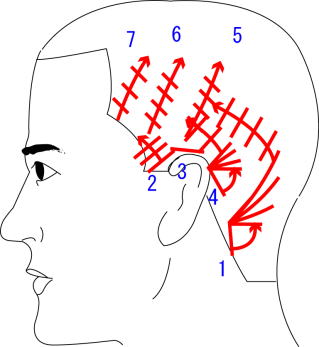

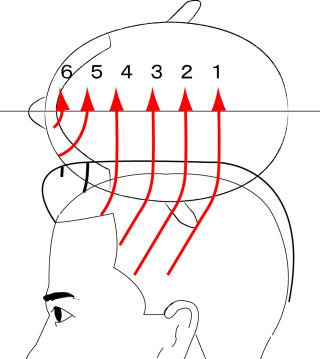

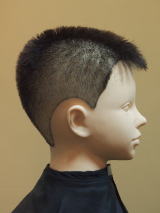

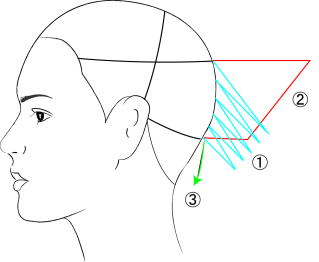

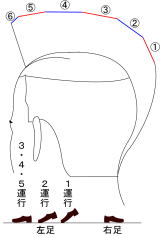

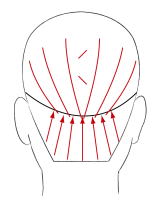

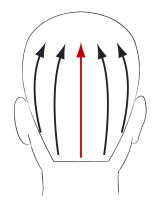

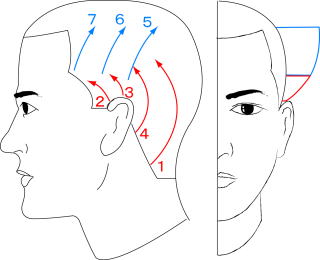

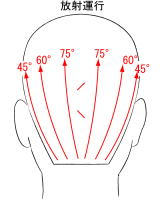

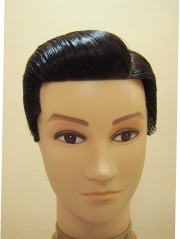

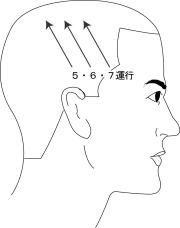

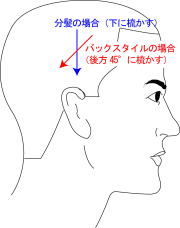

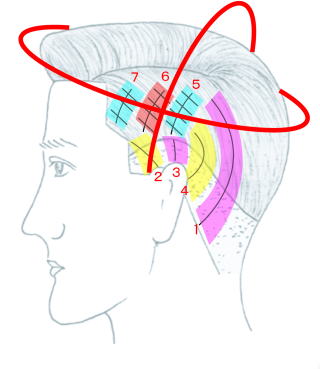

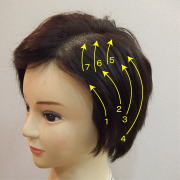

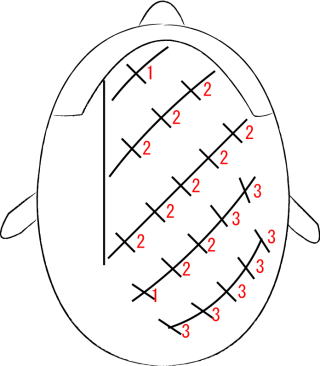

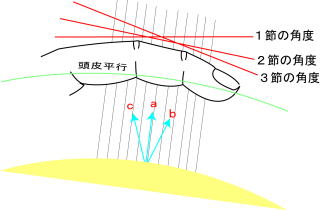

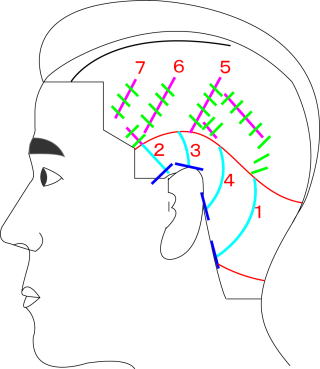

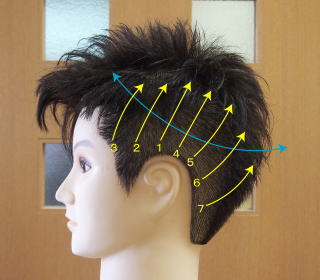

ミディアムカットの基本の運行を応用してみました。これは私がサロンで時々行っている方法なのですが、耳前部を2運行でカットする方法です。この場合耳上部は、行わないことが多いのですが、前方に2運行、後方に3運行で行います。順序は図1のように、前から後ろへ切り進むことが殆どです。スタート時の剪髪角度はネックラインに沿わせますが、2運行目は前方20°ぐらいの傾斜、3運行目は後方20°ぐらいの傾斜にしています。

このシステムをどのような場合に使うかというと、先ず、もみあげが長く伸びているような場合、又は髪全体が伸びていて、それを短くするような場合です。カット後の長さは、幅があり耳に少しかかるような場合から、少しだけ刈り上げるような場合にまで使います。技法は長さに合わせて、掬い刈や連続刈、または固定刈などです。

このように耳前部を2運行で行うことで、ネックラインの中でも円の強い、耳上からもみあげまでの角度に合わすことが出来、またもみあげが伸びている人であっても基礎刈で、もみあげ周辺を切り残すこともありません。6・7・8の運行は、チェックカットをしながら上部の丸いフォルムを作ります。

図1

後頭部は、スタイルに合わせて図2のように普通にカットします。

図2

では実際のカットです。写真3・4は耳前部の1・2運行目です。共に掬い刈で行います。

3

4

次は3・4・5運行目の掬い刈です。(写真5・6・7)

5

6

7

6・7・8運行目です。剪髪角度60°剪髪角度45°で掬い刈を行います。(写真8・9・10)

8

9

10

右側頭部も左側頭部に準じて行います。写真11・12は、1運行と2運行目です。

11

12

写真13・14・15は、3・4・5運行目です。

13

14

15

写真16・17・18は、6・7・8運行目です。

16

17

18

髪際部を整えます。(写真19・20)

19

20

後頭部の1・2・3運行目です。掬い刈で上まで刈りました(写真21・22・23)

21

22

23

後頭部4・5運行目です。(写真24・25)

24

25

天頂部は、ソフト感を出すため深めのジグザグカットで行いました。(写真26・27)

26

27

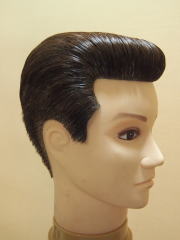

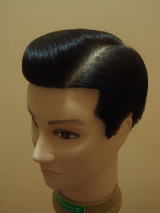

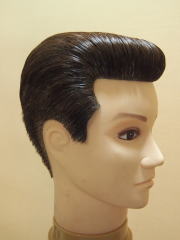

仕上がりです。今回は、ニューフォーマルのスタイルです。(写真28・29・30)

28

29

30

ミディアムカットという基本形があって、サロンでの様々なスタイルに少しずつ応用していく訳ですが、サロンで活かすためには、基本のミディアムをしっかり学ぶことが大切です。ミディアムのシステムには、全てに筋の通った理由があります。その理由を知るこそが、大切なことだと思います。「何故そこをそうするのか」という意味を知ることで、様々に応用出来る元を知ることになります。

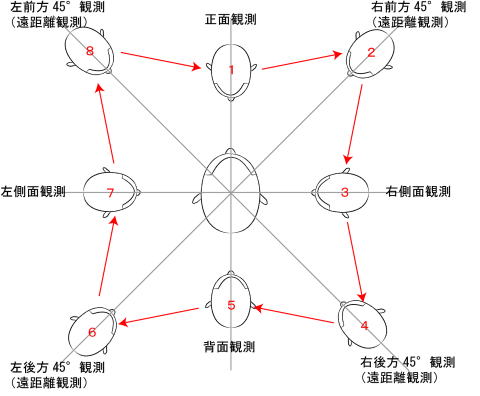

第57回 側頭部の歪みと原型の形について 平成29年4月7日

先日、日技会東京本部の春期合同集会で「顔面・頭部の歪みとヘアスタイルについて」の講義とデモストをさせていただきました。その中で私の説明で誤解を招くような部分がありました。その内容は本講座の第46回歪みの構造と正面髪型について でも述べていますので、ここに改めて追加の文章を掲載させて頂くと同時に、誤解された方には、この場を借りてお詫びをしたいと思います。

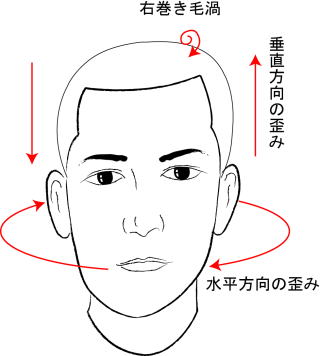

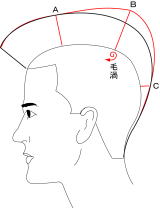

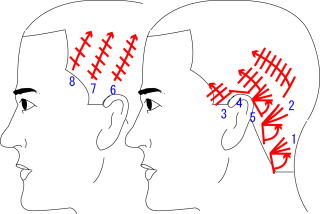

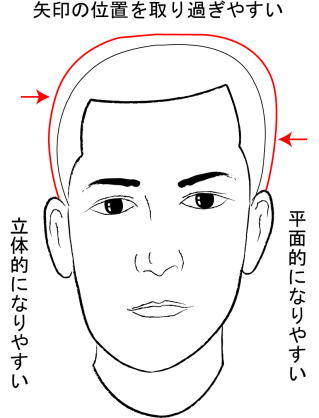

誤解を招くとは、「頭部の発達している側の側頭部は平面的で、その逆側は立体的である」と言ってしまったことです。右毛渦の場合、左側頭部は、右側頭部に比べて原型が高いです。そのためミディアムカットの基礎刈では、高い方の左側からカットしていきます。そこで高いはずの左側頭部を平面的と言ってしまっては、高いということすらを疑ってしまうことになってしまいます。もちろん当日の私の説明もそこを否定するものではありません。

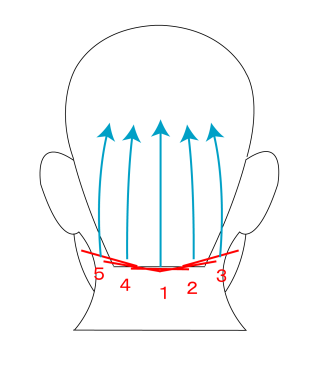

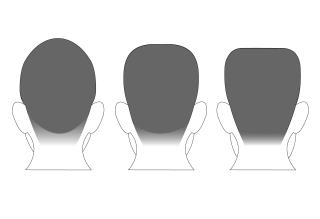

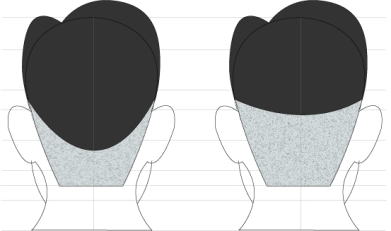

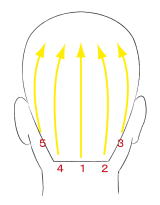

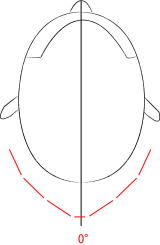

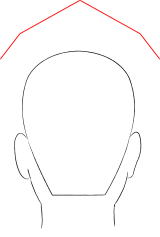

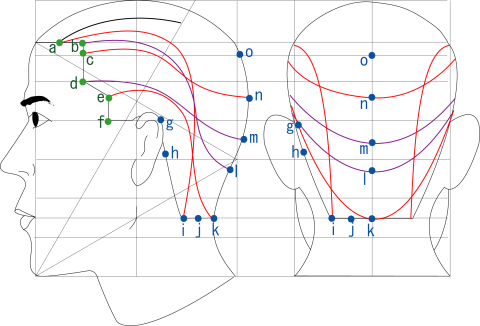

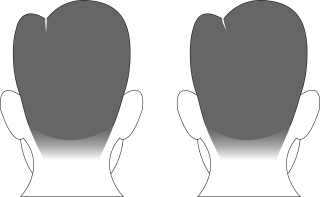

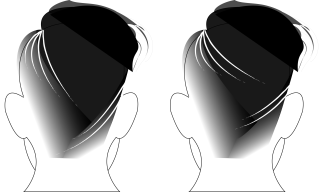

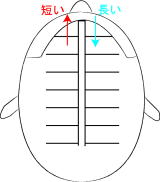

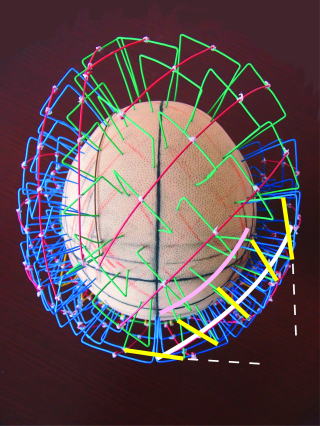

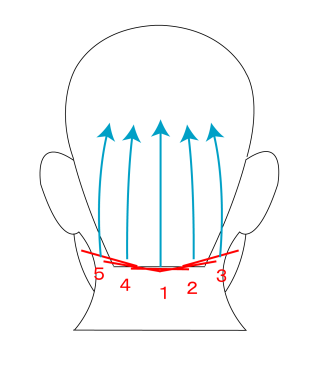

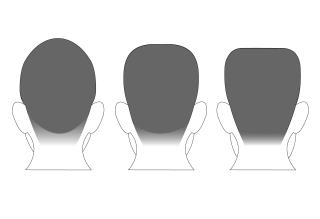

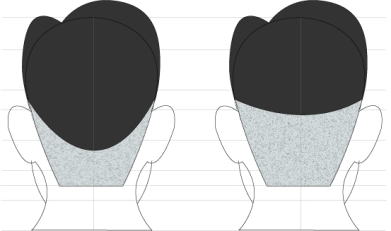

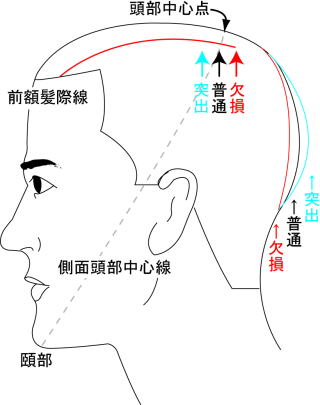

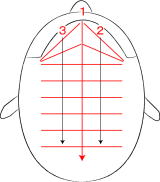

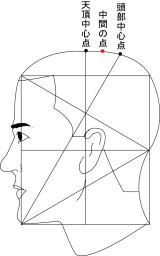

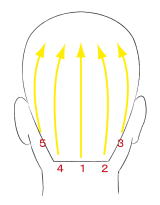

そのためここでは、平面とか立体ではなく、左右の形の違いということで説明をしたいと思います。先ず左発達の原型ですが、左右の原型の高低の違いは、図1のようになっています。背面から見ても左側は、原型が大きく、結果的に高いと言えます。右側は逆に小さく、高さも低いです。この図は、パソコン上で描いたものですが、ほぼ同じ図が、理容技学全書及び理容基礎技学にも掲載されています。

1

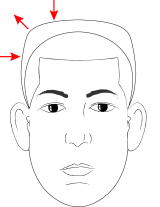

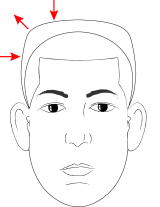

次に形ですが、図2の矢印の位置の原型の左右の違いを見て下さい。背面図の右側は、左側に比べて内側に入っています。天頂部の図でも前頭部では、右側が左側に比べて内側に入っています。

2

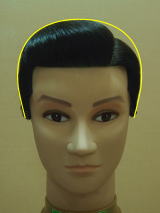

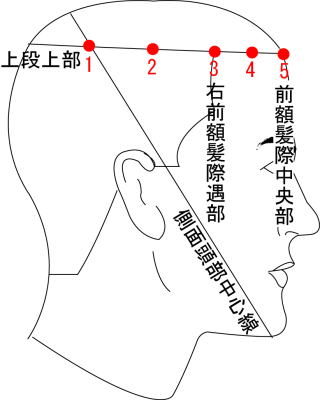

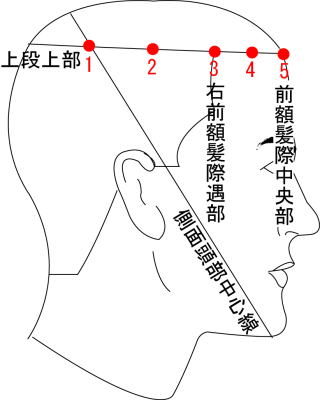

今度は、正面から見てみます。図3の上段上部のあたりを左右比較してみると左側頭部(向かって右側)の方が張っていることがわかると思います。

3

普段のサロンの仕事で原型を理解してカットをすることは、とても大切です。それだけ原型の形というのはスタイルに影響を与えるものです。その点では図3の原型の場合、左右の矢印の位置が低くなりやすい傾向にあります。

原型がスタイルに影響を与えるのは、ショートヘアだけではありません。当然レディースカットでも同じことが言えます。だからこそ髪の長さに関わらず、カット前には原型観測が必要です。そしてその予備知識として原型の歪みの法則を知ると、効果的な原型観測ならびにヘアスタイリングが出来るようになります。

第56回 角取りの運行と対象位置 平成29年4月5日

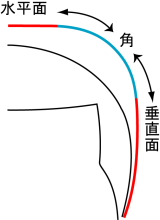

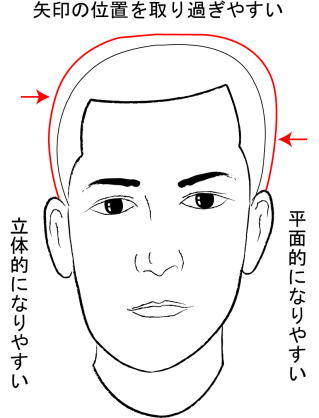

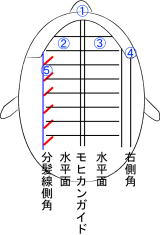

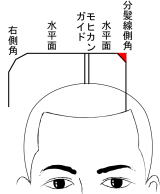

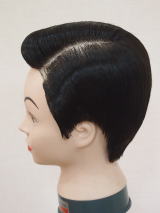

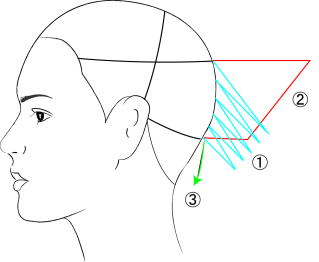

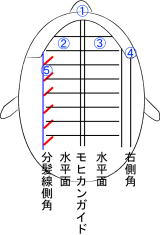

本講座第54回の『設計学「正面髪型」の描き方から学ぶブロースのシルエット』でブロース練習過程の技術者が失敗しやすいシルエットについて述べました。今回は、その原因の一つについて説明をします。先ずそのスタイルですが、図1のように水平面がなくラインが左右に下がっています。そしてその割に角は、残り過ぎています。角が残るのは、ブロースは四角く作らなくてはいけないと思い過ぎて、そうなってしまうのかもしれません。

しかしそれは、逆です。水平面さえ設計通りに作れば、角は残す必要などありません。丸く繋げるだけです。

1

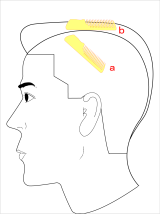

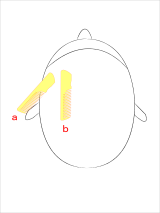

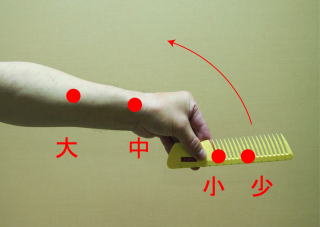

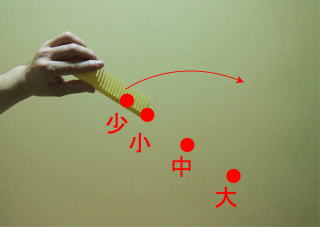

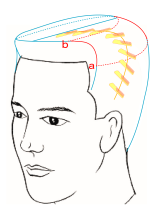

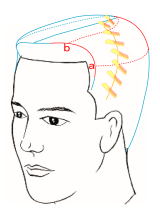

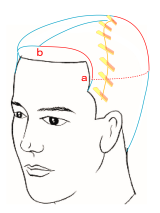

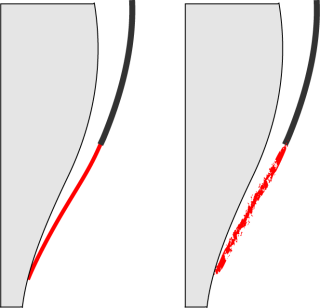

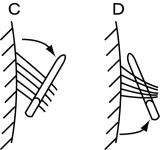

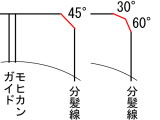

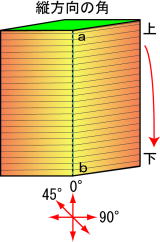

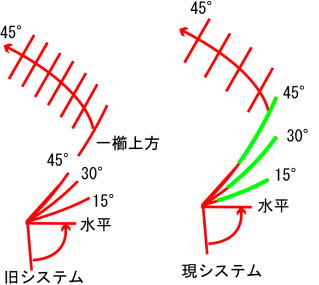

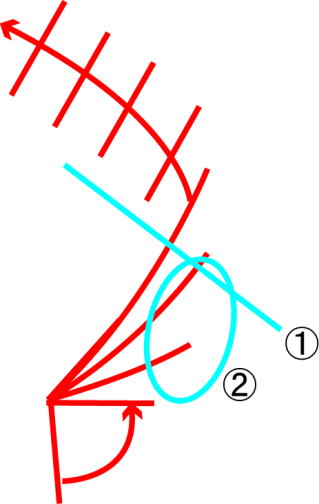

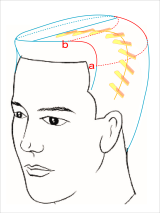

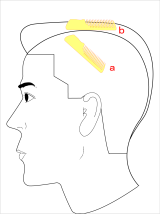

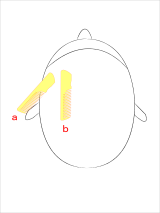

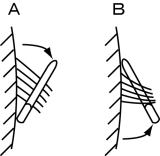

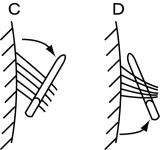

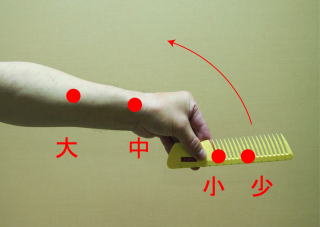

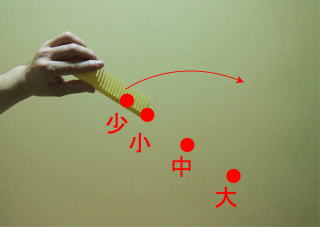

今回は、角を丸くすることではなく、角から水平面に繋ぐ際の櫛の運行についての説明です。角を作る櫛の運行は、図2の赤線の部分です。図のaから下は立ち上がりの部分で、角取りはaから始まり、bの位置まで行います。そして、bから水平面を作ります。

2

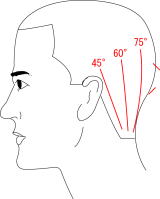

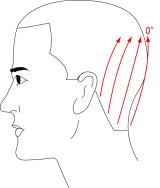

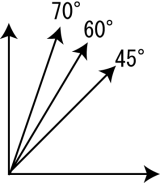

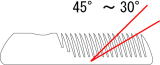

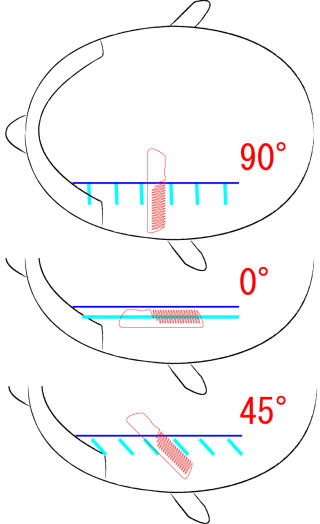

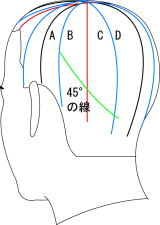

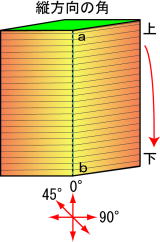

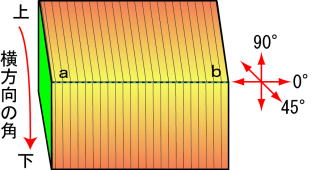

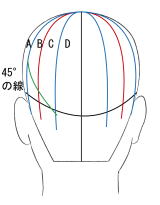

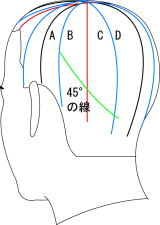

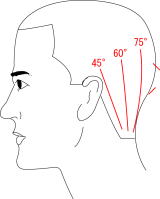

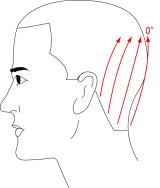

側面の立ち上がりの部分は45°の剪髪角度で、60°方向に切り進みます。角は櫛を45°回転させて、bから先の水平面は、標準ブロースの場合、正中線に平行に切り進みます。(図3)

3

その際の角とりの45°の回転とは、次の二つの動きから作られています。その一つは、図4のように横から見た時の45°の櫛の動きです。そしてもう一つは、図5のように上から見た時の45°の動きです。ここでは省略しますが、この櫛の動きは、技術者の体の動きで作ります。

4

5

二つの45°の動きが終わるbの時点では、櫛は完全に水平で正中線に平行になっています。そしてその高さは、水平線の高さの位置です。

さてここで失敗しやすいラインの話に戻りますが、その形としては図6の黒い線で描いたようなラインです。なぜそのような形になるかというと、その場合はほとんど、角とりが終わるのがbではなく、その手前のcのあたりになっています。cで角の45度の回転が終わって櫛は水平になっても、高さはまだ水平面よりも低い位置です。するとそこからは正中線側に向かって登っていく以外はありません。すると結果的に水平面がなく、左右が下がったシルエットになってしまうわけです。

6

ブロースをカットする際、櫛の運行練習をすることは当然大事ですが、同時に設計を理解し、その設計と櫛の運行が合っていることが大切です。

そのためには設計学を描くことです。設計学を描くことで形を理解することが出来、ブロースカット上達への効果的な近道となります。

第55回 設計学での顔面各部の上下に於けるバランスについて 平成29年3月27日

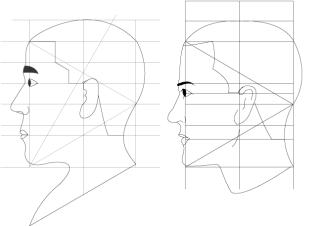

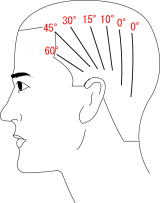

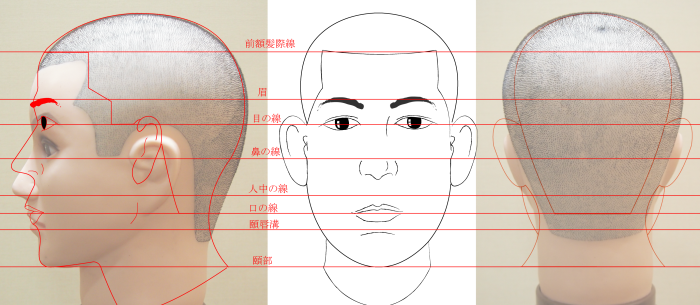

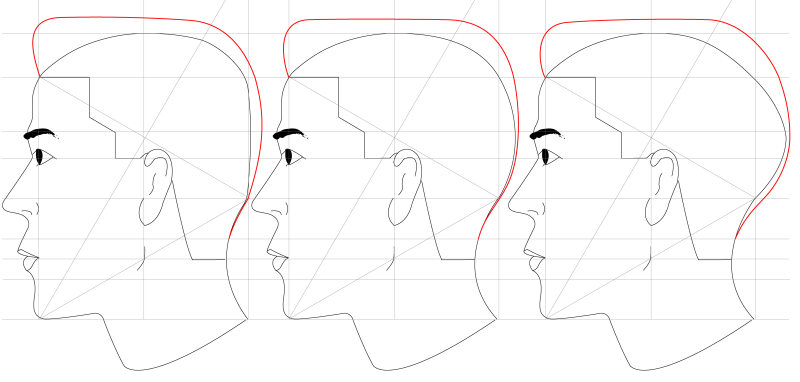

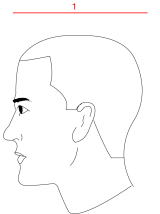

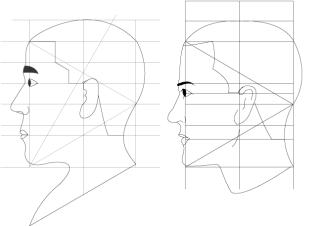

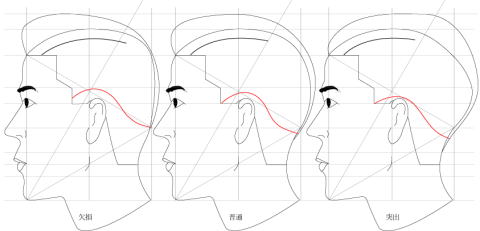

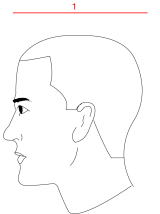

図1の左は、理容設計学での側面図です。図1の右は、MHDでの側面図です。理容設計学は、昭和初期に初版が発行されました。MHDは平成21年の日技会総本部全国研修会で発表された現代の設計学です。どちらもその時代に合わせた髪型でヘアデザインに於ける基本の理論を説いています。今回のテーマはその内容のことではなく、顔面各部の配置に関連したものです。

図1の左右の図を比べてみると顔の大きさは同じなのですが、目・鼻・口・耳の位置が異なります。また、描き方も、MHDの方が設計学よりデザイン画風になっています。

顔の各部の位置が違うということは、理容設計学上で定められているフォーマルカットの接合線の位置がMHDでは正しく表現されません。

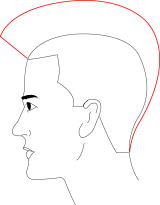

1

図2は、理容設計学の配置で顔面各部の描き方を、MHDと同じようにデザイン画風で描いてみました。すると接合線も正しく示すことが出来ます。図では赤線で3つの接合線がありますが、上からハーフロング、中庸のミディアム、ロングの接合線です。MHDの顔面の配置では、このような基本の髪型の区分けをすることは出来ません。

2

図3は左が理容設計学での正面図、中央が理容設計学での配置でデザイン画風のもの(以下新設計学)、右がMHDです。理容設計学と新設計学では、MHDと比べると目から下が、少し間延びしたイメージがあります。但し、前述したように、基本の髪型が正しく描けるバランスです。右のMHDは、設計学と比べると眉から顎までが収縮したイメージがあります。但し、絵としての印象は悪くないと思います。

3

そこで今回の応用の捉え方ですが、基本はあくまでも理容設計学です。つまりミディアムカットなどと同じように不動のものです。だからこそノウハウを古今東西で共有することが出来ます。そして使う段階では、必要により応用をして行けば良い訳です。

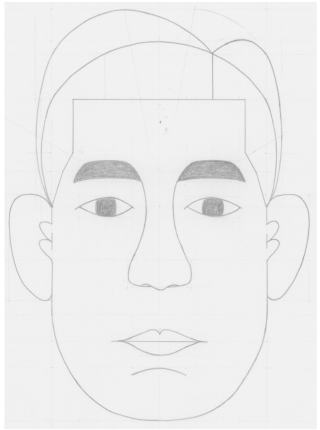

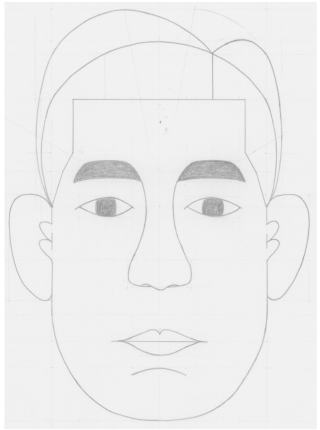

そういう意味では応用の段階で顔面各部の位置がどこであるかなどということは、あまり問題ではありません。必要に応じてデフォルメしたり、弱めたりして構わないということです。図4は随分前に私がヘアデザインの勉強のために描いたものです。これもベースは設計学の理論ですが、バランスは崩れています。しかしこれはこれで一つの応用の形です。それは、これが髪型を重視したものであることも多少影響しています。

4

設計学の効用は多方面に及びますが、このようにヘアデザイン画として展開することも大きな学びとなるものです。設計学をどう活かすか、また設計学から何を学ぶかということは、人により異なります。“自由に活かし、大いに学ぶ”それが要であると思います。そのためには基本と応用の両面が大切です。

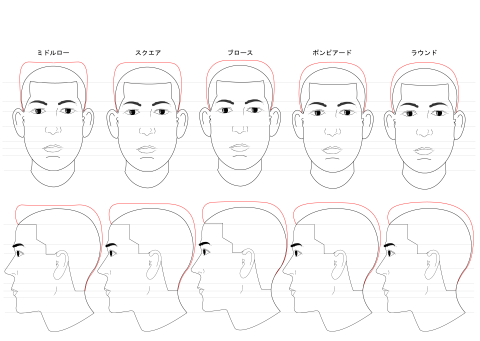

第54回 設計学「正面髪型」の描き方から学ぶブロースのシルエット 平成29年3月20日

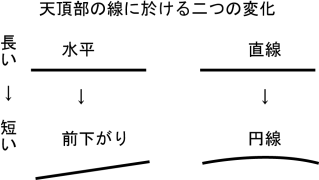

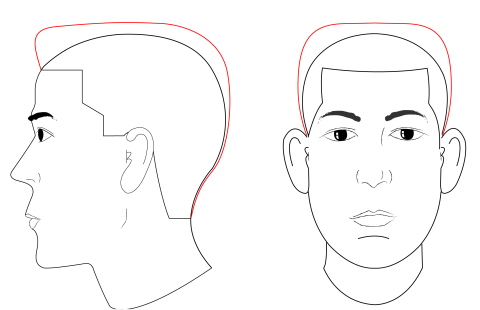

理容設計学で、基本的な正面のシルエットを描く場合、天頂部の左右“張りの位置”まで水平の直線を描き、そこから角を曲線で描きます。その際水平の直線を外側に少し伸ばすようにして、角の円に繋げることがコツです。図1の青線では、水平面と角の線が繋がっています。赤線だと水平線から張りの位置で点では繋がっていますが、線としては繋がっていません。(赤丸部分)そのため、バランスを崩しています。

設計学で分髪した髪型を描く場合でも、順序として先ずはこのように左右対称な線を描き、次にその中に分髪した線を描きます。

1

図1の赤丸部分を拡大すると図2のようになります。赤線の状態では、繋がりが悪いことがわかると思います。今回のテーマは、このように直線から曲線につなぐ場合の要点です。

2

この設計学での線の描き方をブロースカットのシルエットに当てはめてみます。図3は、初級技術者が行いがちなブロースのシルエットです。特徴としては、先ず水平面がありません。そのため中心から既に左右に下がっています。更に角が出過ぎています。つまり、水平面が出ていないにもかかわらず、角だけは残ってしまっています。このような場合には、図の矢印で示すように水平面だけではなくサイドの垂直面も上部を取り過ぎる傾向にあります。

3

図4は、水平面と垂直面は残し角は丸く取っています。矢印の向きは、逆に示してみました。ブロースでは、水平面と垂直面の繋がりを正しく行えば、角そのものは残す必要はありません。丸くとって繋げれば良いわけです。

4

繰り返しますが要点としては、ブロースは先ず設計にあった水平面と垂直面(厳密には垂直というよりは立ち上がりの線)をしっかり出すということです。次にそこから繋がりのある線で角を作ります。そして角は丸く繋ぎます。その場合ラウンドブロースで水平面がないような場合でも、正中線上では、左右共に水平を繋ぐような線でなくてはいけません。そうしないと正中線上に角が残りバランスを欠きます。

設計学は、描く技術者でそれぞれに学びが異なります。描くことでその技術者が何を感じ、それをどう仕事に結びつけるかです。当然ですが設計学は、描かないとそこから何かを得るということはありません。特にカットを学んでいる最中の技術者の場合には、設計学の学びが有効で、技術の向上に大きな影響を与えます。そのため設計学を描いてみることをお勧めします。

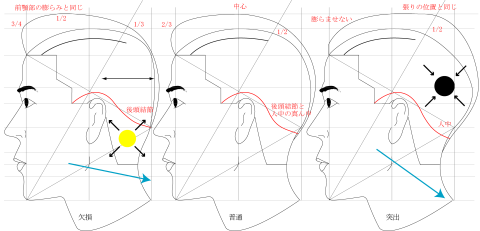

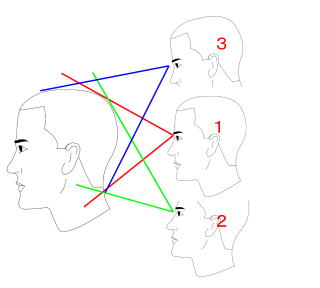

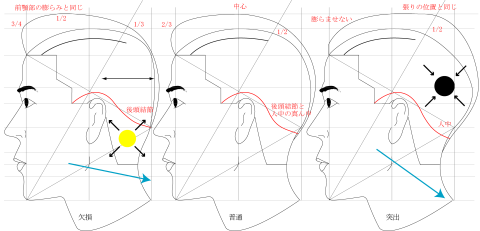

第53回 背面設計を応用した奥行き感の調節 平成29年3月3日

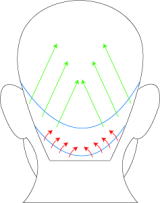

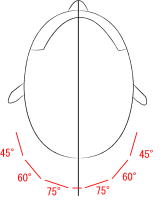

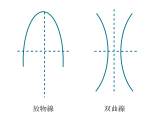

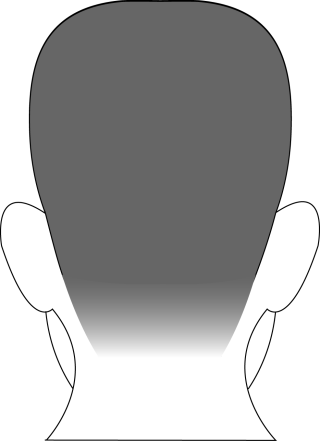

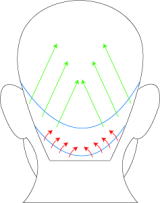

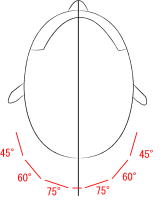

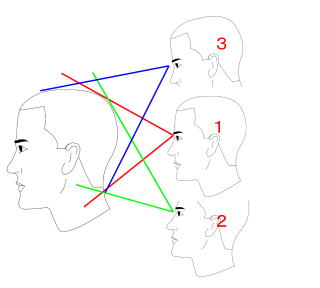

理容設計学の中に背面設計を説いている箇所があります。そこには後頭下部に於ける暈しについて、顔に合わせることが良いと記されています。それを図で示すと図1のようになります。細顔には細長い暈し(左図)、角顔には四角い暈し(右図)、丸顔は、その中間(中図)ということです。

更に理容設計学では、顔の形とは別に力強さを見せたい場合には、四角い暈し、柔らかさを見せたい場合は、細長く楕円形の暈しをするということが述べられています。現実コンクールのクラシカルバックヘアのように男性的なイメージにする場合には、四角い暈しが使われています。また普段和服を着ることの多い女形の歌舞伎役者等でしたら四角い暈しよりも細めの暈しの方が似合います。

1

さて今回の応用部分です。図1の三つの暈しの場合、後頭部自体の奥行き感という観点で見ると如何でしょうか?

奥行き感のあるのは、左の暈しであることが明白だと思います。右図は平面的に見えます。このことを利用すると、後頭部が突出型のような場合には、四角い暈しをすることで、出過ぎている奥行き感を抑えることが出来ます。逆に欠損型の場合は、細い暈しをすることで奥行き感を出すことが出来ます。

今回は、原型の補正ということではなく、更に応用して、デザインとして後頭部に奥行きを求めるために、細長い暈しをして見ました。

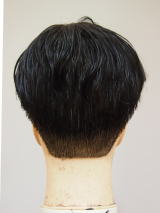

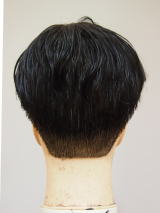

写真2は、後方から見た状態ですが、イメージとして奥行き感が出ていることが解ると思います。

2

写真3・4・5は、同じウィックを側面から見た写真ですが、この暈しをするとイメージだけではなく、実際の奥行きも出しやすくなります。サイドのデザインについては、今回の内容とは関係ありませんが、スタイルとしては今風のものにしてみました。

3

4

5

今回は、暈しの形がテーマですが、暈しとその上の後頭部のカットとは本来別物です。図6は、赤線が暈しの方向です。緑線が後頭部の運行の方向です。写真のウィックは、図6のように切り進めました。暈しの部分も後頭部の部分も、このように外側から中心に向かうと、細長い暈しと奥行きのあるフォルムが出来やすくなります。

6

なお今回の内容は、本講座第51回・「後頭部の原型と接合線の形状」にも関連したものを掲載していますので合わせてご覧ください。

第52回 側面における基本シルエットと現代スタイル 平成29年2月4日

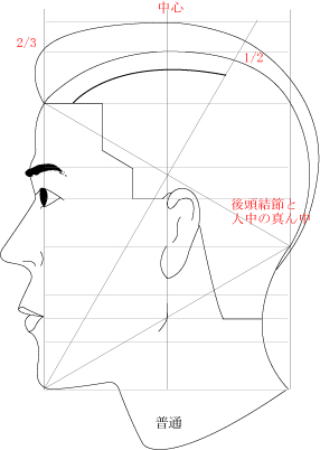

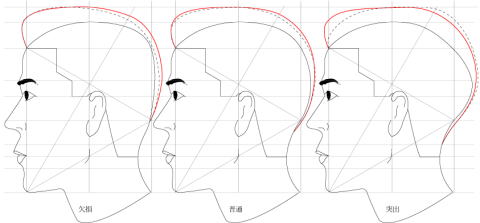

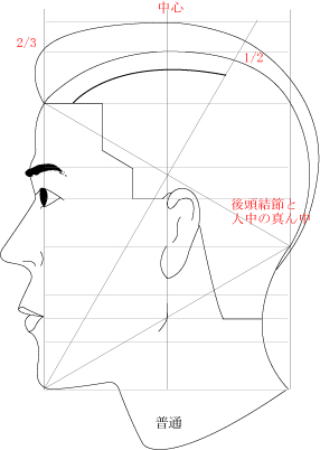

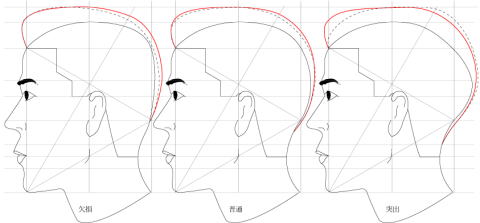

理容設計学での髪型の側面設計には、次の5つのポイントの基準があります。

①高さ

②高さの位置

③前頭部の膨らみ

④頭頂部の膨らみ

⑤髪型起点

このポイントを後頭部の原型ごとに表すと次のようになります。但し、顔の形は丸顔の場合とします。

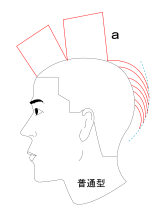

【図01・普通型】

①丸顔の高さの基準

②側面正中線上

③2/3まで全面線より前に出す

④側面頭部中心線上頭皮から高さまでの1/2

⑤後頭結節と人中の線の中間

01

【図02・欠損型】

①丸顔の高さの基準

②全面線と側面正中線線の1/2

③3/4まで全面線より前に出す

④側面頭部中心線上、頭皮側から高さまでの1/3

⑤後頭結節

02

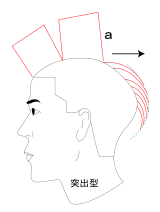

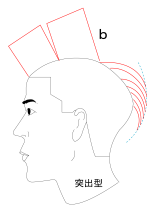

【図03・突出型】

①丸顔の高さの基準

②側面正中線と後面線との1/2

③膨らませない

④高さの位置の基準と同じ

⑤人中

03

このように基準値を変えることでの原型補正の考え方は、サロンに於いて大いに活用出来るものであると思います。

但し、理容設計学が作られたのは、昭和初期です。条件が同じではありません。ヘアスタイルが今とは違うということと、カットやスタイリングの手法も変わりました。特に一番大きいのは、当時は、家庭でドライヤーを使って形を作る時代ではなかったということがあります。そのため理容設計学での基準は、現代の髪型に当てはめてみると多少のずれはあると思います。

カットの方法やスタイリング剤、またドライヤーなどで形をつけることを考慮すると、例えば図04の赤線で示したようなシルエットでも原型に対して補正をしたことになります。つまり突出型であってもフロントにボリュームを出したり、欠損であっても特別フロントにボリュームを持たせなくても形がつけられるということです。

04

この考え方は、正面シルエットに於いても言えます。そのことは、特別講座サ・ロ・カ・テの第12回に掲載してありますので合わせて見て下さい。

http://nichigikai.com/html/

tk006.html#分髪位置とシルエット

では、理容設計学の基準は、もう必要ないのかというと、そうではありません。どの時代のヘアスタイルにも応用出来るのが理容設計学です。だからこそ理容設計学の勉強は、必要不可欠なものです。

理容設計学の教科書は、今は廃盤になっていますが、日技会(斉藤会館)では、現代版の理容設計学である「新・MHD」を販売しています。可能であれば入手して是非学んでみてください。

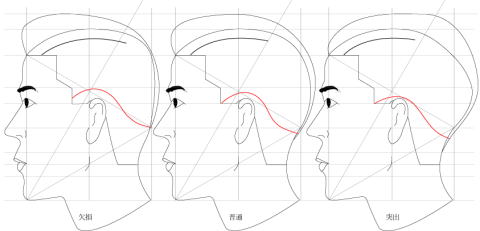

第51回 後頭部の原型と接合線の形状 平成29年2月1日

-

設計学では、後頭部の形状により髪型のポイントが設定されています。側面のシルエットがこのポイントを通過することで原型補正した髪型を作ることが出来ます。

図01は、そのポイントにあてはめて描いたものですが、今回はその中の後頭下部の髪型起点の位置に関連する内容です。髪型起点の位置は、図左の欠損型の場合は、後頭結節です。普通型は後頭結節と人中の線の中間です。そして突出の場合は、人中の線です。欠損の場合は刈上げを高めにすることで、後頭部に丸みを持たせます。また突出の場合は、刈り上げを低くすることで、後頭部の出っ張りを強調させないようにしています。普通型は、その中間です。各ポイントを通過させることでシルエット的に、原型の補正が出来るわけです。

また同時に、色彩からくるイメージの補正も次のように成り立っています。

先ずは欠損型ですが、刈り上げを高くすることで伏毛部の黒い部分が縦に伸びた状態から、横方向に伸びた状態に変わります。そのため奥行き感を出すことが出来ます。次に突出型ですが刈り上げを低くすることで伏毛部の黒が目立つようになりますが、黒は収縮性のある色です。それにより突出としての大きな原型が小さめに見えることになります。

図01の接合部はロングの位置を描いたものですが、側頭部の高さは変えないで後頭部の接合部の位置だけを原型に合わせてみました。これにより益々補正効果が強調されます。接合部のイメージ角度を青線で示しましたが、欠損は突出に比べ水平に近いので奥行き感が出ます。そのため欠損を補正させます。これは前述の伏毛部の形のイメージとも重なりますが、このように接合部そのものにも当てはまります。

01

側頭部に於ける基準ですが、後頭下部が高くなったり低くなったりした場合、側頭部もそれに合わせて高さを調整した方が、前後のバランスは崩れません。前後のバランスを優先するのであれば、図02のように同じロングの髪型でも側頭部も後頭部に合わせ、欠損型は短めに、突出型は長めにするということが適します。但しそうすることで欠損は長くなり、突出は短くなることも確かです。

02

今回の接合部の基準には、別の見方もあります。図03のように後頭部から見たときは左の図のように背面正中線上が下がっていると後ろから見た場合の奥行き感を出すことが出来ます。右図は逆です。これだけを考えれば欠損はあまり刈り上げない方がいいということにもなります。

03

つまりどういうことかというと、 「デザインに答えは一つではない」ということです。様々な状況により、何がベストかは、その時によって違います。

だからこそ先ず大事なことは、基本である設計学の側面ポイントを理解することが先決です。そしてあとは柔軟な考えを持つということです。それがヘアデザイナーとして大切なことだと思います。

なお、設計学での側面のポイントについては、機会を改めて取り上げたいと思います。

第50回 頭部の鉢の形状と正面カットフォルム 平成29年1月1日

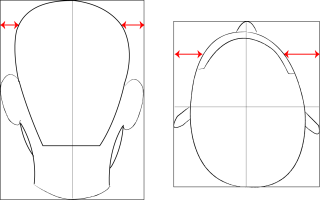

頭部を正面から見ると鉢の張っている原型と、そうでない原型あります。張っている原型は、上段上部と外郭線の交点付近、即ち頭角が出っ張っています。名称がないのでここでは鉢ハリとします。逆の原型は、ビリケンなどとも言われていますがここでは、鉢メリとします。メリハリから取ってみました。

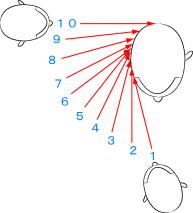

図1は、ミディアムカットの側頭部のおおよその運行線です。このカット方法は、ニューフォーマルのような長いスタイルでも、技法さえ変えればそのまま当てはまります。具体的には、連続刈の部分を長さに応じて掬い刈で行うということです。今回のテーマは、ロングやミディアムそのものでも同じことですが、長さがある方が解りやすいと思いますので、ミディアムの運行順序に合わせたニューフォーマルとしました。

1

図2は、鉢ハリです。図3は鉢メリです。図に示したフォルムは、外郭線上付近です。よって下部の赤線は、第3運行。中段の青線は、第6運行。上部の黒線は天頂部の指間刈と仮定します。

カットに於いて、鉢ハリの方の第6運行は、掬い刈をする時に短めになるように攻めます。鉢メリの第6運行掬い刈は、上部に長さを持たせるように引き出します。そうすることで原型をカバーしたフォルムを作ることが出来ます。

2

3

但し、それは髪を梳かし付けて仕上げることが前提です。ここで大切なことはサロンでのカットは、お客様の手入れ法に合わせる必要があるということです。例えば原型が出っ張っているから、短る切るとしたらその部分は毛が立ってしまいます。つまりサロンでのカットは原型対応は優先順位を下げてでも、立つ部分は長く残しておく必要があります。その考え方は本講座第37回に記述しました。

そのことを考慮して再び原型の違いによるフォルムを検証してみます。図4の鉢ハリは、短くしたい頭角の部分の毛は立つケースが多いものです。そこで逆に長さを残しますのでフォルムは、その部分が大きくなります。実際にはその部分は、長さではなく毛量の調節などでのカバーが適します。

次に図5の鉢メリです。窪んでいる部分は、毛の長さでカバーするためフォルムが大きくなります。その場合毛量の必要な赤丸の部分は、毛が寝てしまうケースが多いものです。そのため少しの長さのカバー程度では、シルエットのふくらみが十分でない場合があります。そのような条件の場合には、図5の赤点線のように更にフォルムを大きくする必要があります。

4

5

今回のポイントは、二点です。先ず原型により掬い刈で作るフォルムを変化させる必要があるということ。次に基本のカットフォルムとサロンヘアでのフォルムとでは、優先するものが違うので形が異なる場合が多いということです。

第49回 短髪部位に於ける指間刈での櫛の挟み方 平成28年12月27日

指間刈は、主にロング・ミディアムの天頂部に用いられる技法です。従って6cm前後の長さに切ることが通常です。示指と中指で挟んだ毛を櫛と共に剪髪予定線まで持ち上げ(写真1)、抜いた櫛を左手母指と示指で挟んで示指と中指の間の毛髪をカットします(写真2)。

1

2

指間刈りでも天頂部の、短い毛を切ることがあります。今回は写真3のウィックの天頂部を切ってみます。長さは天頂部の一番短いところで3cmぐらいにします(写真4)。

3

4

今回のテーマは、このように短い毛の場合の櫛の挟み方です。毛が短いと写真5のように鋏を開閉する時に拇指と示指で持った櫛が邪魔になることがあります。そこで私は、櫛を持つ時に写真6のように柄側を手前に下げて鋏の開閉の邪魔にならないようにします。又は写真7のように左手の中指と環指に挟むこともあります。些細なことではありますが、正確な鋏の開閉をするためです。もちろんこれはあくまでも短い毛髪のカットの場合のみです。

5

6

7

写真8は切り終えた状態です。

8

写真9は仕上がりです。スタイルは、ネープを長めに残しましたが、このスタイルは私のサロンでは、フィリピンのお客様に好まれている髪型です。

9

スタンダードカットのサロンでの応用は、今回のテーマのようにほんの些細なことが殆どです。しかしどんな細かなことでもその元は基本の正しい理論です。私は、サロンで応用をしようとすればする程、基本を求めてしまいます。そして基本を知れば知る程応用が広がります。

この講座の前回の掲載をさせて頂いた後、ある人からこの講座に関連して次のことをメールで伝えて頂きました。それは、国鉄スワローズ時代の名投手金田正一選手の名言です。

「定石では球は投げられない。だが、定石を知らなければ球は投げられない」

正にフォーマルカットの理論と、サロンでのカットの関わりを言い得ている良い言葉でした。そして営業の場では、スピード決断が求められる、だから自分なりの物差しを持つことが大切だとメールに付け加えられていました。この講座を続けるために、とても心強い励ましの言葉でした。

私は、水嶋秀幸先生と星野亀興三先生の「カッティング原則集」が「理容技学全書」と共に大好きです。この本のお蔭で私は、技術者として成長させて頂いてます。この2冊とは程遠いものですが、本講座「応用スタンダードカット」も将来、どこかの一人の理容師の、少しでもためになることが出来たら嬉しいと思っています。今年は、これが最後です。皆さん良いお年を・・・。

第48回 櫛の歯先で行う暈しの応用技法 平成28年12月23日

日技会第100回全国研修会記念誌「カッティング原則集」に、回し刈について詳しく述べている個所がありますが、その中に次の一文があります。「回し刈で色調を求める時と、面・線を求める時とでは、櫛の起伏角度が違う。また色調を求める時は、櫛の歯元・歯中を使い、面・線を求める時には、櫛の歯先を使う。」

その場合、櫛の歯先で切るということは、毛髪が櫛の歯先に乗った瞬間にカットをすることで、櫛の歯中で切るということは、鋏の静刃が櫛の歯元の役割を兼ねることでもあります。

さて今回の応用は、色調を求める場合の一つの方法です。通常暈しをする際は、歯先で切り始める事はあるにせよ、すぐに鋏を止めて櫛だけ刈り進め、その上は歯中ないし歯元で回し刈で切ることが多いと思います。

しかし、コンクールなどのように、よりにシャープな暈しを求めようとしたり、また部位により毛髪密度が異なっているような場合の暈しをする際、櫛の歯元で切っていたのでは、切る部位の色彩が見えないことがあります。そのような時私は、櫛の歯先近くで暈しのカットを行っています。そうすることで薄く切る部分と、厚めに残す部分とを確認しながらカットが出来るからです。

写真1は、店のスタッフがカットをし終えた暈しの状態です。よく見ると色彩の薄い部分と濃い部分があります。写真2では、色彩の濃い部分を白く塗りつぶしてみました。この部分は、毛髪が残っていて濃く見えているのではなく、素材的に黒くなりやすい箇所です。逆にその周りは、薄くなりやすい箇所です。ということは、これを同じように切って直しても、ただ短くなるだけで、明暗の差は取り切れません。

1

2

つまり色彩の濃いところは、薄くして、色彩の薄いところは、厚く残す必要があります。写真3では、櫛と鋏の位置を調節して切らない部分を作りながら暈しています。それは写真4のように、鋏を右にずらすことでピンクの丸の部分を外しています。また櫛を左にずらすことで、水色の丸の部分を外して切らないようにしていることになります。

3

4

外す方法としては、左右の位置の調節だけではなく、写真5のように鋏や櫛の角度を変えて交差しながら切らない部分を外す場合もあります。いずれにしても大事なことは、直前の切ろうとする部位を見ながら切ることです。そのためには、写真6のように歯先で切ることが、効果的な方法と言えます。

5

6

写真7・8は、素材の毛髪密度を考慮して修正した状態です。

7

8

私はサロンでは、暈しを修正する場合だけではなく、暈しをする時に初めからこの技法を使うことがよくあります。但し基本の方法ではありませんので、あくまでも邪道です。しかし、正道を知ることで邪道を認識し、また活かすことにも繋がります。それ故、基本はとても大切なことであると思います。

これに関連しているとは言い切れませんが、大先輩から聞いた話を付け加えます。カッティング原則集は水嶋秀幸先生が述べて、星野亀興三先生がまとめたものですが、その水嶋先生がある時、ブロースの基礎刈を櫛の歯先でカットをして線を作り、仕上刈で中の毛を出し、差し毛をとってもいいのだという話をされたことがあるそうです。これは普通に考えたら逆だと思います。基礎刈こそ根元から引き出した毛を切り、仕上げ刈りは表面を整えるものが基本だと思います。しかし名人は、ここまで考えるから、その状況に応じたことが的確に出来るのだと思います。カットのシステムそのものを作られた方々は、意外に柔軟な発想を持ち合わせていたのだなと、思い知らされる話でした。

基本と言えば奥が深いためか、学ぶだけで終わってしまいがちになる傾向もありますが、どの技術レベルの方でも学んだノウハウを活かす事こそ大切なのではないかと思います。

第47回 分髪線の長さの意味とラインデザインのヒント 平成28年12月18日

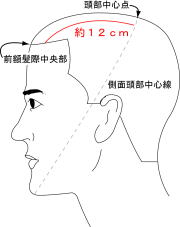

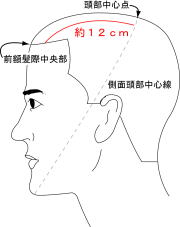

スタンダードヘアに於ける分髪線の長さの基準は、普通型の頭部の場合、後ろが側面頭部中心線までです。前は前額髪際線ですので、上から見ると標準で12cm弱です。

分髪線の長さは頭部の原型が突出の場合は短めにし、欠損の場合は長めにします。これは分髪をした部位は原型が出ますので、髪で高さを出すことが出来ません。突出の場合は、後頭部の凸部を目立たせないようにするために、頭部中心点付近を膨らませます。欠損は逆に頭部中心点付近のボリュームを取り、後頭部を膨らませます。その原理に当てはめると、突出の分髪線は短め、欠損の分髪線は長めにすることが適します。

1

分髪線の長さの基準には、もう一つの理由があります。それは、分髪線を長くすると、その線のイメージで奥行き感が出るということです。このことは、理容設計学の「分髪した場合の側面設計」のページにも記載されていますが、その原理を利用すれば欠損は、分髪線を長くした方が奥行きのある頭に見えます。逆に突出でそうしてしまえば、増々奥行きのある頭に見えて突出を強調してしまいます。

その考え方が今回のテーマのヒントです。次の2枚の写真を見比べてください。これは、ラインを活かしたヘアデザインですが、写真1は横一線に水平線が伸びています。写真2は、曲線が交差しています。奥行き感という観点で見ると、3よりも2の方が奥行きを感じることが出来ると思います。

2

3

分髪線は、毛を納めるという機能的な意味だけではなく、線を活かしたデザインの一つです。分髪にしろ、上の写真のようなラインデザインにしろ、どのようなヘアスタイルでも丸い頭部に直線が入るということは、それなりに意味が発生します。

第46回 歪みの構造と正面髪型について 平成28年12月15日

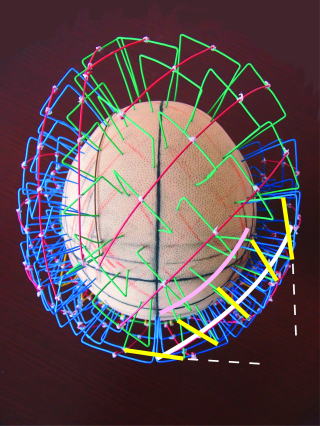

人間の顔面・頭部には、誰でも歪みがあります。歪みについては、斉藤会館発行の「理容技学全書」59頁から詳しく載っていますが、その資料を基に、マネキンウィックを写真1のように削ってみました。荒削りではありますが、実際にこのように発砲スチロールで作ってみると、歪みの構造を理解することが出来ます。

1

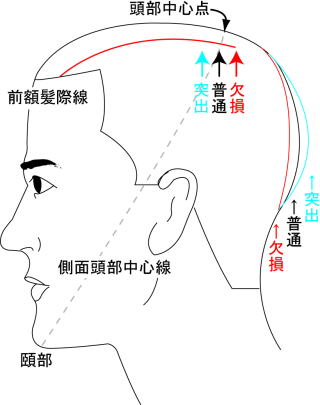

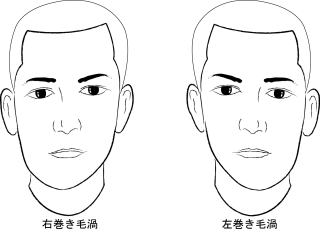

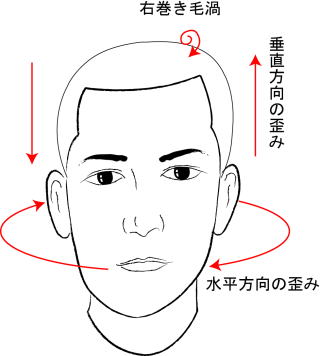

歪みは、毛渦の巻き方で決まり、右巻きの場合は、図2のようになります。つまり垂直方向には、左が高く、右が低くなっています。そして全体に右巻きの円で捻じれています。それは正面では、左から右へ、背面では右から左の方向です。もちろんここでの左右とは、お客様にとっての右と左ということです。

2

その歪みの結果、原型は図3のように左側頭部は、平面的で、右側頭部は、立体的になります。そこで今回のテーマです。

私は、このゆがみの構造に関連して、次の二点について疑問を持ちました。

①右巻き毛渦は、左発達である。

②右巻き毛渦の側頭部は、左の方が高いので、基礎刈では先にカットをする。

先ず①ですが、発達とは何を意味しているのだろうということです。大先輩に聞くなど、調べた結果、左上段部付近を中心に左頭部の輪郭が大きく出ているということのようでした。

次に②についてですが、「高いとは一体どこを差すのだろう」と思いました。それは側頭部の中央というよりは、やはりここも①と同じで、頭部の輪郭線が左は大きいということでした。

そこで側頭部の中心あたりの原型の高さですが、左が平面的で、右が立体的ということから考えると単純に、左が高いとも言い切れません。

だからと言って側頭部を右から切るということではありませんが、このように複雑な原型の構造を考えた時に、カットは原型のようになりやすいとも言えますので、そうならないような注意が必要であると思います。一言で述べれば右巻き毛渦は、図3の左右矢印部分を取り過ぎないように、注意する必要があるということです。

3

加工ウィックの話に戻りますが、写真4は、別のウィックですが、発砲スチロール部分で歪みを作り、表面のゴム部分を元に戻したものです。この方法だと、削るだけではなく膨らますことも可能です。但しウィックを加工するのは、大変危険な作業です。手指を大怪我する可能性もあります。手指を大切にしなければいけない理容師がやることではないと思いますので、紹介はしましたが、勧めは致しません。

4

第45回 顔の歪みに観るワンブロックカットのパート位置 平成28年12月7日

写真1のように分髪をして小山側を短く刈り込んでしまうような髪型、最近サロンでも多いのではないでしょうか。本講座でも第38回に取り上げましたが、 ワンブロックカット です。このスタイルの正面ラインは、いわゆるアシメです。大山側の仕上げ方は、いくつかのバージョンがありますが、写真のようにジェルや艶の出るワックスなどをつけて、綺麗に梳かし込むのが基本形かも知れません。今回はワンブロックカットの分髪位置と顔の歪みについての関連です。

1

日本人の7~8割は、毛渦が右巻きです。右巻き毛渦の人の顔は、図2の左図のように歪んでいます。逆に左巻きの毛渦は図の右側のような歪みになっています。図は、少しオーバーに描いてみました。但し、歪みと毛渦の関係は例外としてこれに当てはまらない場合もあります。

2

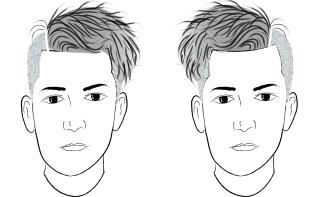

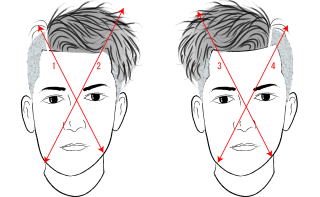

図3は、右巻きの毛渦の歪みに対して左右それぞれの分髪の、ワンブロックのスタイルを描いてみました。左右どちらの図が、歪みが補正されているように見えるでしょうか。

3

歪みの定義の一つに「二つの対角線の比が大きいほど歪んでいる」というのがあります。図4の線1・2(右分髪)の長さの差と、線3・4(左分髪)の長さの差を比べてみて下さい。左分髪よりも右分髪の線の方が、長さに差があることが明らかだと思います。つまりこの歪みには、左分髪が適し、右分髪をすると補正とは逆に、増々歪みのイメージを大きくさせるということです。

4

事実、図5を見ても右分髪をすると、左で分髪するよりも逆側に重心が寄り、左側頭部側に倒れそうなイメージになっていることが解ると思います。

5

更に頭部の歪みですが、右毛渦の場合、頭部の左が高く右が低くなっています。分髪をするということはその部分は、原型通りの高さになるので原型が低ければ仕上がりも低く、原型が高ければ仕上がりも高くなります。また分髪の逆側は、毛髪がたまりますので自然とボリュームが出ます。

従ってこの歪みの場合、右で分ければ原型の低い方は低いままで、高い方は、増々高くなり、歪みを助長させます。その点左で分ければ分髪位置は原型の高い側であることと、原型の低い右側には、毛髪が集まりボリュームが出ますので、歪みを補正することになります。

6

以上の点から歪みを補正するためには、「右巻き毛渦は、左分髪」が適すると言えます。但し、左右どちらで分髪するかというのは、顔面・頭部の歪みだけではなく、当然毛流も考慮に入れることが多いと思います。それは、毛流的に分けやすい側で分けるということです。ところが右巻きの毛渦は毛流が左から右に流れています。つまり毛流という点でも「右毛渦は、左分髪が良い」ということが合致する訳です。

この理論を踏まえた上で、後はお客様の好みなどを考慮し、左右の分髪位置を決めると良いと思います。今回のテーマの発端は先日、日技会東京本部で行われた「応用スタンダードカット3回講習」で、一人の参加者が創作実習の際のテーマにしたことが発端でした。理容設計学の理論は、理論の学びで終わらせるのではなく、その時々の流行スタイルに反映させることが大切であると、私自身再確認する切っ掛けにもなりました。

第44回 掬い刈の回数と上下の長さの関係 平成28年12月4日

理容理論の教科書に次の文章が載っています。「上下の長さの差が大きいほど掬い刈の回数は少なく、差が小さいほど掬い刈の回数は多くなる」今回はこのことに関連した内容です。

日技会第100回全国研修会の記念誌「カッティング原則集」に掬い刈についての詳しい記述があります。それによると基本的な掬い刈の条件(断面として)は、次の通りです。

①底辺が直上である

②底辺と高さの長さは、同一である

③掬い刈の斜辺は、次の掬い刈の底辺の長さと同一である

つまり①と②により掬い刈の三角形は、直角二等辺三角形となります。また③により掬い刈は、下側をガイドとした、上下の繋がりの保たれたものになります。

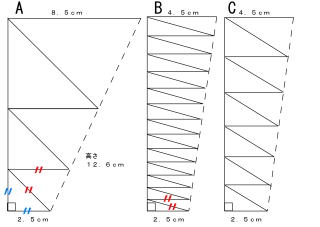

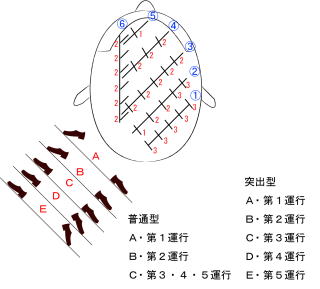

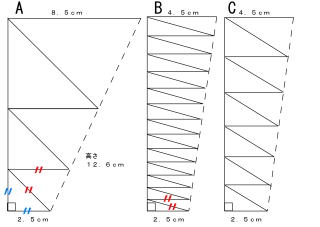

図1は、フォーマルロングの後頭部に於ける掬い刈の図です。櫛数は、60°運行が2櫛、75°運行が3櫛です。

1

図2は、掬い刈の断面の図です。図のA・B・C全てに於いて最下部の長さは、2.5cmで高さは12.6cmとします。最上部の長さは、Aが8.5cm、BとCが4.5cmです。但しこの図は、正確なものではありませんので長さに多少の誤差もあります。

このA・B・Cの図の中で掬い刈の三つの条件、①②③を満たしているのは、Aにあたります。しかし全ての掬い刈がAで行われているかというと、そんなことはありません。Aのように条件を満たし、最下部2.5cmでスタートをすれば最上部の長さは限られた数値になります。つまり三つの条件を満たした掬い刈では上部の長さの調節は出来ないということです。

そこでBは①と③のみの条件で図を描いてみました。つまり直角三角形ですが二等辺ではありません。しかしこれでは、櫛数が多くなり実践向きでは、ありません。

次に①の条件のみで図Cを描いてみました。これは直角三角形ですが、斜辺が上の三角形の底辺とは長さが同一ではありません。しかしBよりも櫛数が減り実践的になりました。

この図で示すように実際の掬い刈は、Cの条件で行うことが多いことになります。但し、厳密にいえばCのカットラインは、多少の凹凸を含みます。しかし正しいフォルムさえ出来ていれば、スタイルに影響するほどのものでもありません。

2

さて本題です。図3は、左がロング後頭部の75°運行と考えてください。3櫛の掬い刈がほぼ基本的な掬い刈で構成されています。右の図は、接合部はロングと同じですが、全体的に短めになっています。標準のロングの天頂部は6cmですが、右図では、天頂部の長さを4cmとしました。掬い刈の技法はCにあたります。

これを見れば、冒頭の教科書の文章である「上下の長さの差が大きいほど掬い刈の回数は少なく、差が小さいほど掬い刈の回数は多くなる」ということが解ると思います。

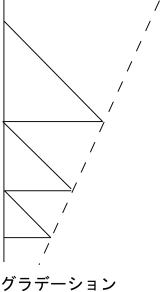

3

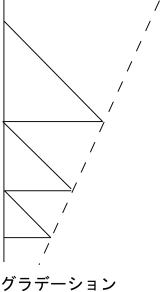

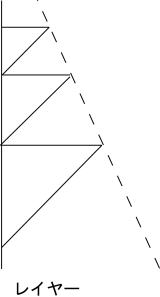

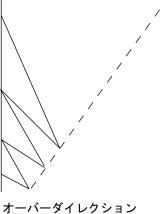

ここからは応用です。図4は、D・E・Fとも掬い刈の三つの条件は、全て当てはまっていません。実際サロンでの掬い刈では、このように切ることもあると思います。この図を見るとグラデーションカットの説明図に似ていると思います。それもそのはずです。掬い刈は、グラデーションカットそのものですから。グラデーションカットでは、カットラインの角度はDのようにも、Eのようにも自在に作ることが出来ます。また引き出す角度を変えて行けば、Fのようにラウンドなラインも出せます。

ということは、掬い刈も応用をすれば、どのようなラインも出せるということです。

4

掬い刈の基本と応用を説明しましたが、髪をカットするには適する技法というものがあります。連続刈が適する場合、掬い刈が適する場合、またスライスをとってカットすることが適する場合。それぞれその条件に適した技法を使うことが大切です。そういう意味では当然掬い刈で出来る範囲というのは、自ずと限られるとも言えます。

【補足】

フォーマルロングでの後頭部の60°運行での掬い刈の数は2櫛、75°は3櫛というのは、前述した通りですが、この櫛数の違いは、今回のテーマとは全く異なります。これは75°運行の方が、60°運行よりも原型にアールがあるからです。円が強い原型では、毛束が毛先に向かい開きますので多めの櫛数が必要です。今回のテーマである上下の毛の長さの違いとは、問題が異なります。

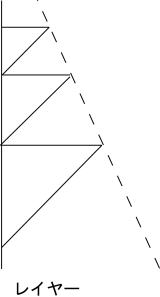

第43回 掬い刈を応用したショートレイヤー 平成28年11月19日

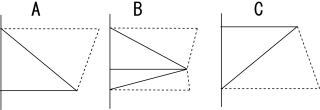

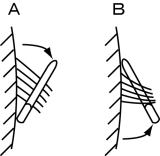

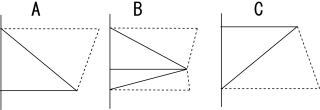

理容のカット技術にとって掬い刈は、短髪部位と長髪部位を繋ぐ非常に大切な技法です。掬い刈は、側面から見た時に図Aのように直角三角形で切り、上部に繋げて行きます。それを図Bのように引き上げて切れば、線の繋がりはガタガタになります。また図Cのように毛髪をめくって引き出してしまっては、上部が短くなってしまいます。

正しい掬い刈の繋がりは、図Dのように上部に向かい長くなります。つまりこれはグラデーションの状態です。

D

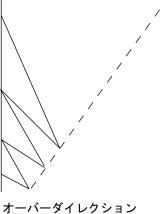

図Eは、基本的な掬い刈ではありませんが、これはレイヤーの状態になりますので、レイヤー部分を作りたい場合に応用出来ます。

E

図Fは、掬い出す位置が直上よりも下の方に引き出します。これも応用になりますが、上部を長くする毛の積み重ねを作るような場合には、使うことが出来ます。これは、いわゆるオーバーダイレクションと同じです。

F

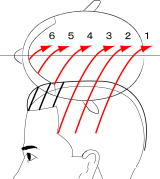

今回は、このように掬い刈の引き出し角度を変えて、下のウィックを使って女性のショートレイヤーを作ってみます。写真の黄色の線は、グラデーションの掬い刈の運行線。青線は、レイヤーの掬い刈の運行線です(写真01・02)

。

01

02

先ずは、左バックをグラデーションの掬い刈で行います。写真03・04は、1運行目の1櫛目です。

03

04

写真05・06・07は、1運行目の2櫛目から4櫛目です。櫛の引き出し角度の調節で設定した毛髪の積み重ねを作ります。

05

06

07

写真08・09・10は、第二運行です。3櫛程度でカットします。

08

09

10

写真11・12・13は、第三運行です。背面正中線寄りの運行になります。

11

12

13

写真14は、左バックを切り終えた状態です。

14

右側も同じようにカットします(写真15)。写真16は、両側を切り終えた状態です。

15

16

左ネープ゚をレイヤー状の掬い刈でカットします(写真17・18)。

17

18

1回の掬い刈では、レイヤーが強すぎますので、その下もレイヤーの掬い刈でカットします(写真19)。写真20は左ネープを切り終えた状態です。

19

20

右側も同じようにカットします(写真21)。

21

ヘムラインを整えてネープのカットは終了です(写真22・23)。

22

23

左サイドです。EEP側から3運行でグラデーションの掬い刈をします。写真24・25は1櫛目です。

24

25

写真26・27・28は1運行目の2・3・4櫛目です。ここをローグラデーションにする場合は、下に引き出すオーバーダイレクションの掬い刈をしますが、今回は、通常のグラデーションの掬い刈です。

26

27

28

写真29は、第二運行。写真30は第三運行です。

29

30

フェイスラインとヘムラインを整えて左サイドの終了です(写真31・32)。

31

32

右サイドも同じようにカットします。(写真33・34)

33

34

指間刈りです。45°の運行でカットします(写真35・36・37)。

35

36

37

小山側との長さを合わせ、フロントのチェックも行います(写真38・39)。

38

39

カット終了です。今回は、削ぎはしないで、ブラントカットだけで行いました(写真40)。

40

仕上がりです。グラデーションの部分とレイヤーの部分のメリハリが出ていると思います(写真41・42)。

41

42

第42回 ブロースの角取り運行を応用した、簡単セニングカット 平成28年11月3日

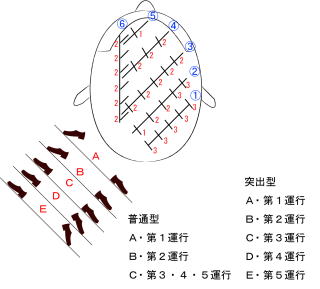

今回は、ブロースの角取りの運行を応用した、セニングシザースでのカットの方法です。ブロースの基礎刈は、後頭部を終えた後、図01のように連続刈で6運行行います。それぞれの運行は、側頭部の垂直面をカットして、角を丸く作り、天頂部の水平面のカットを行います。

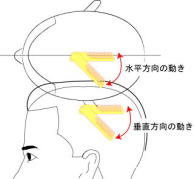

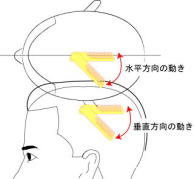

丸めのスポーツ刈りのようなスタイルの場合は、図02のように斜め後ろに抜けるような運行をします。何れにしてもブロースの櫛の運行は、図03のように垂直方向の動きと、水平方向の動きの二つの組み合わせで出来ています。

01

02

03

次の写真は、既に短くカットされていますが、このウィックを使い01のブロースの運行の動きをやってみます。写真04は、側頭部の立ち上がりの部分です。写真05・06は、角取りです。写真07は、天頂部のカットです。

04

05

06

07

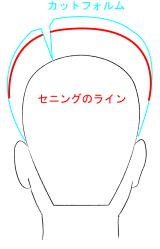

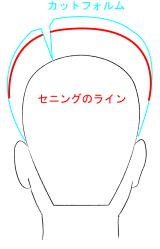

ここからは、セニングについてです。セニングも根元・中間・毛先のどこを削ぐかとか、また毛束をどのように作るかなど考えることも当然必要ですが、今回は、簡単な方法として、図08・09のようにカットフォルムの内側に、デザインに合わせたセニングの形に添って梳いていく方法の紹介です。カットフォルムとセニングのラインは、必ずしも平行ではありません。どの位置で梳くかは、状況を見て決める必要があります。

08

09

写真10のウィックは、ブラントのカットを終えた状態です。これを押し刈持ち掬い刈で、ブロースの運行のようにセニングカットをしてみます。

10

毛流にほぼ平行に櫛を挿入します。側頭部から天頂部へ櫛の角度を操作しながら、セニングのラインに合わせて梳いて行きます。写真11~14の運行は、櫛の柄側先行です。

11

12

13

14

正面側から見る同じ運行です。垂直方向と水平方向の動きの組み合わせでセニングのラインを繋げて行きます。

15

16

17

18

今度は逆側から入れてみます。これは櫛の親歯側先行になります。どちらから入ってもカットは可能ですが、角度櫛の角度の関係から柄側先行の動きの方が毛束を捉えやすいと思います。

19

20

21

22

仕上がりです。ワックスを付けて毛束を立たせてみました。

23

24

25

削ぐ行為は、奥が深いものですが、技術者として簡単に出来る技術も必要です。そのためにはセニングのラインを理解し、その軌道に櫛を立体的に合わせられることが大切です。

第41回 原型別天頂部のカット技法の応用

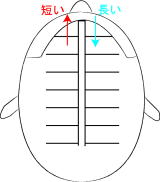

平成28年10月21日

ミディアムの天頂部のカット法は、図01上部の天頂部の図に示した方法が基本です。第1から第5運行までの技術者の位置は、左後方45°で行いますが、その際技術者の体の角度が大切になります。体の角度を決めることでカットフォルムを作ります。この場合、体の角度は、踵の角度で調節をします。

後頭部の原型が普通型の場合第1運行は、左の踵を一杯に上げ、体を右に傾斜させます。第2運行は、左の踵を半分下ろし、体の傾斜も少し弱めます。第3運行は、左の踵をつけ体も垂直にさせます。第4・5運行は、垂直のまま重心だけを移動させます。このようにすることでフロントに、少しボリュームを出すだけの長さが残ります。(図01下部の足の図参照)

突出型の場合は、第1から3運行は、普通型と同じですが、その後が違います。突出型の場合の第4運行は右の踵を少し上げ、体を少し左に傾斜させます。そして第5運行は、右の踵を一杯上げ、体をさらに左に傾斜させます。そうすることでフロントの長さを短めにし、前頭部のボリュームを押えたスタイルを作りやすくします。

01

欠損型の場合は、逆にフロントに長さを残し、前頭部に普通型以上のボリュームを作ります。その方法は、第3・第4・第5の切り始めを後ろに引いた位置でカットします。そのため櫛数も状況により少なくなります。

このように原型により前頭部の引き出し角度を変えて長さの調節を行いますが、切り口の違いのイメージとしては、図02のようになります。つまり突出型は、前に引き出しますので長さが短くなり、欠損型は後ろに引くことで長さが残ります。

02

スタイルは全く違いますが、この引出角度と長さの関係を応用して写真03のウィックをカットしてみます。周りの長さは既にカットしてありますが、フロント左右の長さを変えて左側が短いアシンメトリーのスタイルにしてみます。

03

カットの方法は、図04のように天頂正中線にガイドを作り、左右を横のスライスでカットをします。フォルムのイメージは図05のようになります。左天頂部は赤線、右天頂部は青線です。

04

05

先ずは、正中線上のガイドです。モヒカンのイメージにさせるために、側面から見て三角形にカットします。(写真06)

06

左側のカットです。突出型のように前方に引き出し、フロントを短くします。(写真07・08)

07

08

右側は、欠損型のように後ろに引き寄せフロントを長くします。(写真09)

09

質感調整です。写真10は、ルーツセニング。写真11はスライドカットで中間。写真12は、チョップカットで毛先の調整です。

10

11

12

フロントのヘムラインを調節します(写真13)。

13

フィンガーブローをして、ワックスを塗布します。

14

仕上がりです。トライアングルのシルエットにフロントのアシメが出来上がりました(写真15~19)。

15

16

17

18

19

ミディアムの天頂部の切り方は、後頭部の原型への対応だけではなく、毛量の少ない人に対する切り方もあります。一般的には、普通型の天頂部の切り方を学ぶだけで終わることが多いと思いますが、全ての基本の天頂部の切り方を学ぶことで、サロンに於けるカットの応用も大きく広がります。

第40回 起伏角度の応用 平成28年9月18日

櫛の起伏角度は、固定刈などでの櫛を起こす角度です。図01のAは、歯起こしです。固定刈は、基本的に鋏を櫛に対し30°~45°当て、櫛に出る毛を全部切ります(図02)。そのため櫛の歯側を起こす角度が重要になります。但し面で切らない場合には、歯起こしでも歯元に毛を集めて鋏の角度は0°でカットします。

図のBは、背起こしです。背起こしの場合は毛髪内部に櫛の歯先が入っていますので、この固定刈は、鋏を櫛に対して平行にし、櫛の元部でカットをします。背を起こすことで髪際部分の毛髪に厚みを残すことが出来ます。切り始めで厚みを残し、その上部は連続刈などで取ります。

01

02

状況によりAとBを使い分けることで、切り始めの厚みを自在に調節することが出来ます。

とは言うもののこれを少しアレンジした方法もあります。それが今回の応用の部分です。私はサロンでのカットに於いてAとBを組み合わせたような技法を用いることがよくあります。それは、図03のCのような状態です。この方法は、固定刈で鋏を斜めにして面で切るのですが、櫛を頭皮から離して、櫛の背側に厚みを残します。

どのような場合に、この方法を使うかというと一つは、側頭部の髪が立ちやすい場合です。立つ毛の場合、耳の周りを薄くしてしまうと、上部の立ち上がりを増々強調させることになります。そのような場合、生え際を厚めにすることで上部の出っ張りがあまり強調されないようになります。

そしてもう一つは、生え際が薄くなりやすい毛の場合です。もちろんこれはBの技法で対応できることではありますが、このようにとりあえず厚めにカットをして結果を見ながら必要に応じて薄くして行くという方法も、持ち合わせていれば失敗の回避に繋がります。

またもう一つの考え方として、Aの技法で厚みを出す場合がCですが、Bの技法でも同じように歯先を頭皮から離し、厚さを確保する場合があります。これもバリエーションの一つに入れておくと便利ですが但しこの場合は、固定刈というよりも掬い刈に近くなるかもしれません。

03

ここで写真04のウィックでミディアムのカットしてみますが、左側頭部の固定刈はAの技法を用い、右側頭部はCの技法を用います。つまり左右の側頭部は異なる長さになります。

04

2ミリのクリッパーを入れ、後頭下部・後頭部をカットします(写真05~07)。

05

06

07

クリッパーの暈しをして(写真08)、写真09は背面が仕上がった状態です。

08

09

側頭部を第1運行からカットします(写真10)。耳前部の固定刈は、歯元を頭皮に付けて歯先起こしで、櫛に出る毛を全部、面で切ります(写真11・12)。

10

11

12

耳上部・耳後上部の固定刈も同じ方法で行いました。

13

14

5・6・7運行をカットして(写真15)、髪際部を処理し(写真16)、切り終えた状態です(写真17)。

15

16

17

右側頭部も順序に沿って第1運行からカットします(写真18)。

18

耳前部の固定刈です。写真19は、断面から見た角度ですが、歯元部分を浮かしていることが解ると思います。カットは面で切りますので、写真20のように鋏を斜めに入れました。

19

20

耳上部も同じくCの技法です。

21

22

耳後上部は、普通に切りますのでAの技法にしました。

23

24

第5・6・7運行、髪際処理をして切り終えました。(写真25・26・27)

25

26

27

写真28を見ると左右の違いが解ると思います。左側頭部は、生え際を薄くしました。右側頭部は生え際に厚みを残しました。

28

天頂部をカットして、梳きバサミで毛量調節をしました(写真29・30)。

29

30

フィンガーブローで仕上げてワックスを付けました(写真31・32)。

31

32

写真33の左側頭部は、薄く取ってますが、写真34の右側頭部は厚みが残っています。

33

34

固定刈は、前述したように櫛の歯全体に毛を出し面で切る場合と、櫛の元に毛を集め線で切る場合とがあります。いずれにしても、切る毛の上部の長さをどのぐらいにするかということが大切ですが、下部の厚みをどのぐらい残すかということも重要なことです。

カットをし始めの技術者の場合、生え際を取り過ぎて白くなってしまったり、上部が立ってしまい収まらなくなってしまうようなことがあります。そのような場合、今回のように厚さを確保した固定刈を用いると失敗しない仕事が出来るようになると思います。

第39回 ニューフォーマルの髪型規格とサロンでの長さの基準 平成28年8月30日

基本の髪型には、接合部の位置を基準とした髪型規格が設けられています。図01は、その内訳ですが、上段上部に接合部があるものが、ハーフロングです。接合部が上段上部よりも上にあるものは、ショートカットパーティングです。

図の下部にあるロングの接合部は、側頭部に於いて耳上1.5cm以下、後頭部では項窩の位置をなだらかな線でつなげたものです。

ロングとハーフロングの間は、全てミディアムです。その中で標準的なミディアムの接合部は、側頭部では、耳上3cm、後頭部では下段部中程です。

01

さて今回のテーマは、ニューフォーマルです。ニューフォーマルは、ロングよりも長いスタイルです。ロングの基準は、耳上部に於いて1.5cm以下となっていますが、側頭部を刈り上げないようなスタイルは、ロングではありません。

ニューフォーマルには、明確な規格というのは、ありませんが、側頭部では刈り上げないで耳を出す程度のものから、耳に少し掛かるぐらいまでの長さです。後頭部では、後頭下部をほんの少し暈した程度のものから、刈り上げないで梳かし付けた長さぐらいの範囲です。

サロンでのスタイルで、ニューフォーマルは、非常に多いスタイルではないでしょうか。今回は、ニューフォマル、若しくはそれよりも少し長いスタイルに於いて、技術者として長さごとの基準を持つと良いのではないかという提案です。

ニューフォーマルそのものは、長さにそれほど幅はありません。ところがお客様にとっては、ほんの少しの長めとか、短めというのがイメージ的に、とても大きな要素になります。実際、「刈り上げないで耳を出す」と言っても完全に耳に触らないようにする場合から、耳の付け根ぐらいで耳を出す場合まで様々です。

それ故この狭い範囲の中で、技術者が長さごとのいくつかのレパートリーを持つことが大切です。そうすることで、お客様の細やかな要望にも応えられる近道となります。

また、長さを言葉に置き換えることで、カルテなどへの記録が容易に出来るようになります。特にサロンに複数の技術者がいる場合などは、本講座第36回のもみあげに関することと同じように、このようなシステム化が有効です。

図02は、私がサロンで活用している長さの基準ですが、詳細は図の下部の通りです。

02

①短めで耳を出す

耳に完全に当たらないようにしっかり角を取る

②耳出す

一般的な耳を出した状態

③ネック一杯

ネックライン一杯ぐらいの長さなので梳かし方によっては、耳に掛かる状態

④少し耳に掛かる

ほんの少し耳に掛かるぐらい

⑤耳に1/4掛かる

耳が3/4出る長さ

⑥耳に1/3掛かる

耳が2/3出る長さ

⑦耳に1/2掛かる

耳が半分出る長さ

⑧耳たぶ出す

耳たぶが完全に出るぐらい。この長さぐらいからはニューフォーマルの規格ではなくなる。

⑨耳たぶ1/2

耳たぶが半分出るぐらい

⑩耳下

耳の下ギリギリ

⑪耳下1cm

耳下からの長さの表示

第38回 ワンブロックカット 平成28年8月25日

片側の側面を全部取ってしまうヘアスタイルが最近流行っています。私のサロンでは、このスタイルを“ワンブロック”と言っています。この言い方は、来店されたお客様が使っていたものです。素人ですからツーブロックという言葉に対して、片側だけだからという発想だと思いますが、ワンブロックという響きが何故か言い得て妙であり、すぐにサロンでの公式名称になりました。

今回は、スタンダードカットから考える、ワンブロックカットです。このスタイルは、分髪の小山側を全部取ってしまいますので、どこでパートをするかが先ず大切な要件になります。写真01は、1:9分髪の位置です。この位置だと自然に分かれるところよりも少し外側になることが多いと思います。しかしそれもデザインです。普段はもう少し内側で分けていて、決める時は1:9分髪から右側を全て大山にして形付けると、その時のイメージチェンジが出来ます。

01

しかし一般的には、もう少し内側で写真02ぐらいが多いと思います。今回はこの位置で作りますが、更に内側で分けるような場合は、前の方だけを内側にして、後ろは外側のままぐらいにした方がバランスが良いと思います。つまり分髪する時の軸である右肘を前に出して分髪する方法です。

分髪での軸の置き方などは、本講座第8回に記載してあります。

02

ブロッキングです。左側はパート終点から斜めに下がります。この下がり方は、デザインですが、もう少し立てても良いし、寝かせても良いと思います。但しこの部分は毛が立つ場合が多いので、そこをどうするかも考えての設計が必要です。

03

右側は、普通の2ブロックですので、どこまで取るかを考えてブロッキングをします。

04

左側は、バリカンの上を刈り上げます。前方はパート部分からバリカンを入れるようにします。右側は刈り上げませんのでブロックまでバリカンで取ります。

05

06

下の方はなるべく薄くした方が、より今っぽさが出ます。今回は5ミリから1ミリまでのバリカンを使用しました。

07

左側頭部は、ハーフロングのカットと同じ要領ですが、上部まで刈り込みますので掬い刈は行いません。写真08のように剪髪角度・運行角度共に45°にすると良いと思います。

08

このスタイルは小山側を残そうとせず、写真09・10のように取ってしまうことが大切です。

09

10

右側は刈り上げないのでそのままです。

11

後頭部の刈り上げです。奥行き感を出すために左右共に背面中心線に向かって連続刈でカットをします。

12

13

ぼかしをします。暈しも少し奥行きを持たるために、外側から内側に回し櫛で行います。

14

天頂部のカットです。あまりスクエアにしない方が、バランスが取れます。

15

16

側頭部と後頭部も指間刈りで行います。その際後頭部の上部を取り過ぎないようにするため、少し上に開く角度でカットします。

17

18

毛が立たせやすくするため、梳きバサミを立ててルーツセニングをします。

19

毛束感を出すためにチョップカットを行います。

20

21

毛先の力を和らげるために毛先を梳きバサミで軽く削ぎます(写真22)。回りの余分長さは、削いて取ります(写真23)。

22

23

フロントは、下げて流す場合もあるので、分髪側を短くします。.

24

左側頭部のパート終点部分が長くなっていますので、梳いて調節をします(写真25)。この部分は全部取ってしまうと立ちやすくなるので写真26のような感じに残すと無難です。

25

26

パート部分に少し剃り込を入れます。後ろまで入れれば入れるほどラインは強調されますが、その分このスタイルのイメージも強くなります。前から分髪線の1/3~1/2程度が無難だと思います。

27

剃った後で小山側に角が出ないように押し直か鋏で少し刈り込みます(写真28・29)。

28

29

ワンブロックでこの長さだとトップを立たすスタイルと、クラッシック的に寝かすスタイルが出来ます。お客様にはそのことを説明して、このスタイルをより楽しんで頂くことが大切です。

30

31

決める場合には、やはりオープンフェイスです。グリースやジェルで固めると雰囲気が出ます。

32

左サイドです(写真33・34)。

33

34

右サイドは毛が浮かないように寝かします(写真35)。バックも落ち着いた感じにします(写真36)。

35

36

このようにスタイルが流行のものであっても、カットの技法や理論などは、全くのスタンダードカットです。基本は応用出来るから基本と言えますが、応用してこそ意味があるものだと思います。

第37回 カットフォルムに於ける基本とサロンヘアの違い 平成28年8月20日

カッティングに於けるフォルム、即ち毛髪を全て直上に立たせた時の形は、スタイルを作る上でとても大切なことです。当然ですが、ブロース以外は、カットフォルムとスタイルは違います。カットした毛が、スタイルになった時どこに収まるかを考え、必要な箇所に毛があり、不要な箇所に毛がないことが大切です。

図01は、ミディアムカットでのカットフォルムをイメージして赤線を描いてみました。写真02は、それを寝かした時のスタイルです。ミディアムカットは、このように寝かすスタイルですので、梳かし付けた状態を考えてフォルムを作ります。

01

02

次にサロンスタイルでのフォルムの一例です。サロンでのスタイルで重要なことは、そのお客様が普段どのようにスタイリングをしているかを考慮することです。そこでサロンスタイルが基本のスタイルと違うのは、サロンスタイルのほとんどは、基本のスタイルのようにビシッと寝かす訳ではないということです。つまりサロンでのスタイルは、次の日からの普段のスタイルです。すると立つ毛は立つ毛なりに余裕をもって長さを設定しないといけません。

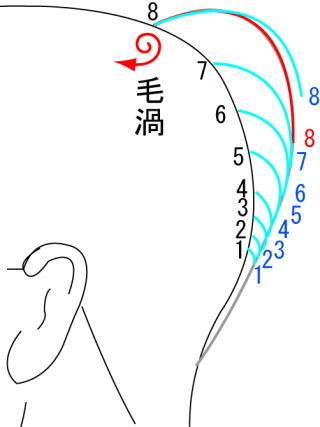

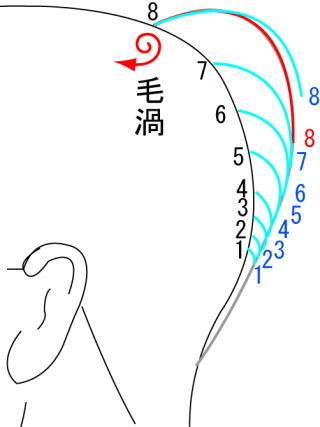

図03は、毛渦がピンと立ってしまうような状態だと考えてください。髪型はミディアムぐらいとします。このような場合には、フォルムを意識するよりも毛先の状態の重なりを見ます。頭部に1から8の毛があり、8が毛渦です。その毛先は青い数字の部分です。青数字の8は、毛が立つため7の上部に届いていません。これを自然に積み重なったようにするには赤数字の8の位置までの長さが必要です。この長さがあれば普段のスタイルも自然な状態になっています。

03

この場合、フォルムはどうなっているかというと図04のようにBの毛渦部分が長くなっています。しかしAから前とCから下は同じです。

04

毛渦部分の例で説明しましたが、側頭部であっても立つ部分に於いては同じです。つまり寝かさないスタイルの場合には、どこであっても毛先の積み重なりを見ることが大切です。また立つ毛以外にも原型が出ていて、長さがないと毛先が必要なところまで届かないということもあります。これも同じように毛先の積み重なりの位置を意識する必要があります。

但しカットは、そこだけを考えて行う訳ではないので、もちろんそれが全てということではありません。

フォルムに話を戻すと、先ず基本的な形を理解するということからも、カットフォルムの理解は大切な要素です。しかしその理解の先では、フォルムというのは、カットの結果であって、必ずしもフォルムありきでなくても良いということです。

尤も全ての条件をひっくるめて決めるのが、カットフォルムということではありますが・・・。

第36回 基本のもみあげの長さと応用の基準 平成28年8月13日 スタンダードカットでのもみあげの基本的な長さは、「目の線」です。目の線というのは、設計学での線の名称ですが、図01に示すように目の高さの位置のことです。これがバランスの良いもみあげの長さです。但し、側面に於ける目の位置というのは、人により異なります。ここで説明するのは、設計学上でのバランスの位置についてです。

01

もみあげの位置は、正面設計に於いてもデザイン上大切な要素ですが、側面には側面の重要な意味があります。ここではもみあげの長さの違いによる重心の移動について考えてみます。重心は、明確な点で示すことは出来ませんが、イメージから感じる重さの中心の位置です。

図02は、もみあげを長めにしました。図03は短めです。この二つを見比べると重心の位置が図02では前方にあり、図03では後方にあることが解ると思います。

重心の位置ということでは、接合部の設計も同じような考え方です。標準的なミディアムでの接合部は、側頭部に於いて耳上3cm、後頭部に於いては下段部中程です。それをなだらかにつないだ線がバランスの良い接合部です。これが仮に後頭部の位置はそのままで、側頭部の位置の基準を耳上5cmとしたとします。これはいわゆる「裏返し」と言われているものですが、明らかに重心は後ろに移動します。逆に後頭部はそのままで、耳上部を1.5cmにした場合の重心は前方に移動します。

但し接合部のバランスも、もみあげの長さも、デザインを表現する大切な要素ですので、ダメというものは何一つありません。基本が存在して、応用が存在するというだけのことです。当然重心の位置にしても然りです。今の流行ということでいえば、接合部などは、「裏返し」が主流とも言えます。

02

03

さてサロンヘアでのもみあげですが、これはその時の流行とお客様の好みで様々です。長さだけではなく、もみあげの形や厚みでイメージも変化します。

またお客様にとって、普通というのは、人それぞれです。故に「普通に・・・」と言われても、その人の普通とは、何を差しているのかを知る必要があります。もみあげはお客様にとって大変重要なアイテムの一つです。

今回のテーマは、もみあげの長さについて基準を持つことへの提案です。これは私自身サロンでカットする際、もみあげを決める場合の基準にしているものです。少し長めとか短めとかというのではなく、このように細かく基準を決めておくと、カルテに技術を記入するような場合にも便利です。

図04は、もみあげの基準の位置です。

04

①水平

②斜め

③目の位置

④目と耳珠上の中間

⑤耳珠の上

⑥耳珠の真ん中

⑦耳珠の下

⑧耳の穴の下

⑨耳朶(じだ)の真ん中

⑩耳の下

⑪耳下1cm

このような基準を持つことで技術の詳細な記録が出来、例えば担当技術者が変わったとしてもスムーズな技術の伝達が可能となります。

但し、もみあげは長さだけでもこんなに種類があるのだから「基本の“目の線”などと言う基準は必要ないのではないか」というと、そうではありません。繰り返しにもなりますが、ミディアムカットに於ける「目の線」のもみあげのバランスの良さを感覚として身に付けることが大切であり、更に応用されたときにイメージ的にどのような変化が現れたかということを感じることが、技術者としてステージを上げるために大切なことなのです。

第35回 スクエアフォルムと分髪線の角取り 平成28年8月4日

図01は、ミディアムカットの天頂部の運行順序です。第1運行から第5運行まで運行角度・剪髪角度共に45°です。45°でカットをすることで、丸いフォルムが出来やすくなります(本講座第32回参照)。そして第6運行は45°での分髪線の角取りです。角を45°で取ることの意義は、本講座第34回に記載しました。

01

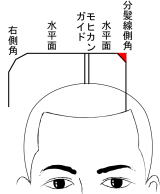

今回のスタイルは、 分髪したスタイルのニューフォーマルです。あまりラウンドにしないようにする場合、図02のようにカットすることが多いのではないかと思います。これは、モヒカンで前後のガイドを作り、それに合わせて横スライスで水平面を作る方法です。この場合、分髪をするスタイルであれば、分髪線の角取りが必要です。特にモヒカンの横をきっちりとした水平にする場合は、尚更です。

02

図03は切り終えた状態の断面図ですが、赤い三角形部分が角取りで取った部分です。45°のスライスで、45°の角度に切った状態です。

03

これはあくまでも角取りですので、切り過ぎてしまってはいけませんが、45°の角度で更に角が出るようであれば、45°は行わないで、図04右側のように30°と60°の二つの角度で切ることも一つの方法です。

04

ではスタイルを作りながら、分髪線の角取りを実際に行ってみます。写真05・06は、カット前の状態です。

05

06

今回は、天頂部の形を優先させるため、下からではなく、天頂部からカットをします。先ずは、正中線上にモヒカンのガイドです(写真07)。

07

モヒカンガイド左右の水平面をカットします(写真08・09)。

08

09

右の角は、2回で取りました。写真10は、30°、写真11は60°です。

10

11

左側頭部です。ミディアムと同じ運行を全て掬い刈で行いました(写真12・13)。

12

13

分髪線小山側の角取りです。もちろん分髪線に対しても切り口に対しても45°です(写真14)。髪際部の処理(写真15)。

14

15

右側頭部も同じ要領で行います。今回は、天頂部と右上段上部あたりまでカットしてありますので、そこに新たな角を作らないように繋げます。

16

後頭部のカットと前髪のチェックです(写真17~19)。

17

18

19

さて、順番をあえて最後にしてみましたが、今回のテーマである、分髪線大山側の角取りです。小山側と同じように分髪線に対しても、切り口に対しても45°です。

20

21

仕上がりです(写真22・23・24)。

22

23

24

分髪線に対しての角取りは、はっきり分髪をする場合には、必ず必要です。しかし、寝かした時にダブりを作らないようにするためだけですので、必要最小限で取ることが適切な切り方です。取り過ぎてしまえが形が崩れます。

もちろんこの部分は、梳き鋏でも取れますが、前提として角を取る原理を理解することが大切だと思います。

第34回 角取りの技法に学ぶ 平成28年7月27日

ミディアムカットには、「角取り」を行う部分が三ヵ所あります。一つ目は後頭部の一櫛二鋏です。二つ目は、側頭部・第8運行です。そして三つ目は、天頂部・第6運行です。後頭部の一櫛二鋏は、角を取るというよりも左右を合わすといった感じです。側頭部と天頂部は、共に分髪線の角取りです。更にもう一つオールバックの場合には、天頂正中線上をジグザグに行う角取りもあります。

これらの技法は、全てに共通する要点があります。それは45°にカットをするということです。角は45°に切ることで毛髪のなじみが良くなります。そこで45°と、45°に対比する90°及び、0°について、図を用いてそれぞれの違いの説明をします。

図01・02は、直方体ではありますが、カットフォルム、即ち「髪の毛全てを直上に立たせた状態」の一部分だと思ってください。角があるのは、共に図のabの線上です。ab間の角に対し直角が90°、平行は0°。そして斜めが45°です。

この図で、ミディアム後頭部の一櫛二鋏のように縦方向の角は、図01になります。また、側頭部と天頂部の分髪線のように横方向の角は、図02です。

01

02

図03はabに対し90°で角取りをした状態です。abに対して直角に交わる黄色い線が、角取りとしてカットした位置です。カットは、中心に寄せて切りますので、回りのグレーの四角形は切断面が開いている状態です。

その部分の角を取るだけであれば90°で切れば、角を確認しながら取ることが出来ますので、一番切りやすいと言えます。但し毛髪を仕上がりの状態まで寝かせた時に切り口が揃い過ぎてしまい、なじみが悪くなります。図の下のジグザグの赤線は、毛を仕上がりの方向に寝かせた場合の角のイメージです。

03

図04は、0°で角を取った状態です。角を0°で取るというのはどこが角か解りにくいので不向きであるのと、0°・1回で角を取れば、切り口の両側(図04赤丸位置)に新たな角が出来やすくなります。それにより図下部の赤線のようなイメージの段が出来る場合があります。

但し、0°が全て悪いということではありません。グラデーションカットなどでは、0°でもパネルを引き出す角度の調節により余分な角は取ってしまいます。

04

図05は45°で角を取った状態です。45°に切ることで、切り口のズレと、寝かせた時の上下のズレで、梳かし付けた時、毛髪が複雑に重なり合い、よくなじみ、納まりが良くなります。図05の赤線は、このように納まるわけではありませんが、イメージとしては、こんな感じです。

05

図06は、三つの角度を側頭部第8運行に当てはめた場合の図です。角に対して上から90°、0°、45°の状態です。もちろんミディアムカットでの正しい角度は、一番下の45°です。

06

サロンヘアで角を取るという行為は、様々なスタイルで行われていることと思います。今回はロングレイヤーのスタイルで、最後にサイドの角取りを行ってみます。図07・08は、カット前の状態です。

07

08

ヘムラインは今の長さを活かし、ネープからカットします。バックセンターから前方に縦スライスでカットして行きますが、耳後上部のあたりを切り過ぎないようにするために、パネルを後ろに引くと共に、前方に行くに従い、上方に持ち上げながらカットをして行きます。(写真09・10)

09

10

バックもネープと同じ要領です。(写真11)

11

クラウンは、放射状にオンザベースでカットをします。(写真12)

写真13は、EEPから後を切り終えた状態です。

12

13

サイドのヘムラインは、少し前上がりにします。(写真14)

14

サイド及びトップをEEP側に引き出して、線集中でカットをします。(写真15・16)

15

16

サイド及びトップをフェイスラインの位置でカットします。(写真17・18)

17

18

後方と前方に引いてカットをしましたので中間位置(黄色線上)に角が縦に出来ています。(写真19)角取りは、右側のカットの後行います。

19

右側のヘムラインです。左側と同じ位置で前上がりにカットをします。(写真20)

20

サイド・トップを後ろに引いて、線集中でカットをします。(写真21・22)

21

22

次に前に引いてカットをします。(写真23・24)

23

24

右側にも縦方向に角が出来ました。(写真25)

25

では左側頭部の角取りです。写真26は、角を90°に引き出した状態です。このように90°での角取りは、前述した通り、45°と比べなじみが悪くなります。

26

写真27は、角を0°に引き出した状態です。 この角度も前述したように、45°のような自然な角取りには及びません、。

27

今回のテーマは、写真28のように45°に角を取ることです。

28

角がやわらかく取れました。(写真29)

29

右側もこの角を取ります。(写真30)

30

今回は、ジグザグに上下3段で角を取りました。写真31は下部で前下がりです。写真32は中部で前上がりです。写真33は、上部で前下がりのスライスです。45°の角取りは、このように交互にジグザグのスライスをとることで、よりなじみが良くなります。

31

32

33

カット終了です。サイドの表面の角も納まっています(写真34・35・36)

34

35

36

角取りもスライスですので、45°で行うというのは、斜めスライスの性質を利用していることになります。(関連・本講座第31回)

余談ですが、ミディアム後頭部での一櫛二鋏は、左右を揃えるだけとはいうものの、カットした場合の切り口を考えてみると、更に複雑な切り口を作り、納まりを良くする技法であることが解ります。その断面の状態を考えるだけでも、「カットの楽しさ」が沸いてくるというものではないでしょうか。

第33回 旧カットシステムとの比較から学ぶ扇形運行 平成28年7月16日

本講座では、基本のカットからの応用ということを旨としていますが、そこで大事なことは如何に基本を正確に知るかということです。技術者として持ち合わせている基本としての要素が多ければ多いほど、応用の範囲が広がります。応用の範囲が広がればサロンワークに於いて、カットのレパートリーが増していきます。

今回は具体的な応用ということではなく、応用の元となる基本そのものを少し分析してみます。テーマは扇形運行です。そのために以前使われていたカットのシステムに学びの対象を求めてみたいと思います。

図a・bは、現在のカットシステムになる前のロングのカット法です。今では改正され、このシステムも教育の場で使われることは、あまり見かけなくなりました。しかし、理容技学全書には、「ロングヘアカットーⅡ」としてこのカットが図説で紹介されています。但し、分髪線の角取りは、省きました。

このシステムの中で今回のテーマである扇形運行は、側頭部に3個所使われています。技法は長さに合わせて短い所は、扇形連続刈、長い所は扇形掬い刈で行います。この部分をなぜ扇形の運行で行うかというと、扇形運行は主として平面を作る技法です。このカットシステムで見ると解りやすいと思いますが、ロングの後頭下部の背面正中線上は、頭部原型の関係で、殆どえぐれた線になります。しかし側頭部にはえぐれた線はなく、逆に形は凸面としての丸い線です。扇形運行で刈られる部分は、えぐれた部分と丸い部分との間ですから、平面的でもあります。そこで平面を作る扇形運行がここで使われるというのが一つの理由です。(あくまでも”一つの”です)

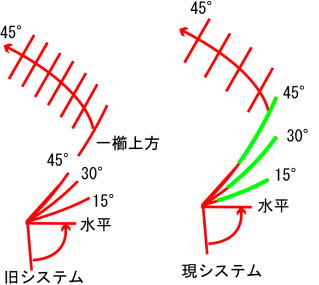

このカットシステムと、現在日技会での指導で使われている方法とでは、いくつかの相違点がありますが、その中で側頭部第2運行の扇形掬い刈について検証してみたいと思います。ここでの扇形掬い刈は15°、30°、45°と角度は変わるものの位置は同じ位置でカットをします。そして45°の掬い刈が終わった後、掛け声では「一櫛上方」と良く言いましたが、要するに45度の軸上での移動をします。そしてその位置から45°方向に掬い刈を行います。このシステムでは、5櫛の掬い刈となっています。

このように行うことでカットする範囲が明確になり、その扇形の内側である第5運行や、後頭部との境も解りやすくなります。

a

b

図cは、現在のロングのカットシステムです。このシステムでは、対象である扇形掬い刈は第1運行になります。この第1運行での扇形掬い刈は、基点は変わらないものの位置が上方にづれて行きます。よって45°で刈り進む掬い刈の前に「軸の移動」というものはありません。

c

その部分を拡大比較してみると図dのようになります。左図は、旧システムの運行です。右図は現システムでの運行です。この図は平面図ですが実際には、どちらも前後左右にフォルムの丸さがあります。現システムでの、扇形掬い刈は、右図の緑の線に添って位置が上がっていきます。但しここで注意することは、上がれば上部は丸いフォルムですので平面ではないということです。つまりこのように移動しながらの扇形掬い刈は、丸みを出すために櫛の角度を体で調節しながら15°、30°45°と刈り進む必要があります。

d

さてそこで、改正されてこのようになっている訳ですので、現システムが旧システムと比較してどのような利点があるかを考えてみるといいと思います。これは私の私感も含めてのことなのですが、次の点が改正後の結果であると思います。(図c参照)

①旧システムでは、図dの①の青い直線のあたりに、若干コーナーが出やすい傾向にあります。これはここで一気にフォルムの丸みに合わすため出来るものです。現システムではそのコーナーが弱まり、繋がりが良くなります。

②現システムでは、扇形掬い刈をして行く②のあたりに、上方に向かっての丸みを出すことが出来ます。これは旧システムと比べて多角面でカットをしているからです。その丸みはもちろん上下だけではなく、後頭部方向にも繋がりを良くします。

但し、注意しなくてはいけないことは、刈り進むごとに角度を変えますから、作るスタイルのフォルムを理解する必要があります。想像したフォルムに合わせて角度を決めて行く訳です。尤もそれはここだけに限ったことではなくカット全てに当てはまることではあります。

e

今回の内容で誤解のないように、付け加える点が2つあります。

先ずは、図a・bの旧システムが図cの現システムに改正された時期と、図dの右側のように扇形掬い刈を移動させながら切り進むようにしたことには、時期のずれがあります。扇形掬い刈での改正は、旧システム全体を改正した時期よりもかなり後のことになります。

次に、今回取り上げた旧システムのカットですが、このように学びの対象として捉えるだけではなく、状況によってはサロンでのカットに十分活かすことの出来るものであるということです。但し、そのためには旧システム自体を理解する必要があることは当然ですが、改正された部分がなぜ、どのように変わったのかを知ることが大切です。旧システムと現システムでは、多くの箇所での改正が行われています。そのあたりを知るとサロンでのカットに活かすということを越えて、カットを考えながら行うこと自体が楽しくなって来ます。カットは、深く学べば学ぶほど、それを楽しむ境地も高まっていくからです。

第32回 45°で切るクラシカルバックの天頂部 平成28年7月3日

前回の第31回でスライスに対して平行方向には、「線を作りやすい」ということを記述させて頂きました。またその説明として「これはカットラインを自在に作ったり繋げたりすることであり、それにより作ろうとする線を強調させることが出来る」とも述べました。そのあたりも含め、前回複数の方から説明が解りにくいというご意見を頂きました。そのため追加説明の意味も含め、今回はスライスを応用した例題を取り上げてみたいと思います。

先ずは、唐突ですがオールバックの天頂部の切り方についてです。これは、本講座第15回の「指間刈りに於ける剪髪角度の効用」でも述べましたが、オールバックのカットは、図Aのように頭部に対し45°にカットをします。そして全体に丸さを出します。45°に切ることで丸い面が出来るというのは、前回でも説明を致しました。45°というのは丸さを出すには、抜群な角度です。

図A

今回のテーマは、クラシカルバックの天頂部の切り方です。クラシカルバックは、スクエアのシルエットです。オールバックとの違いは形です。オールバックは、クラシカルバックから比べるとラウンドです。通常クラシカルバックの天頂部は、図Bのようにカットします。

先ずは1の部分ですが、正中線に沿って水平に前後のガイドラインを作ります。そしてそのガイドに合わせて2・3の部分を水平にカットします。これで水平の平面が出来ます。

ちなみにフロントに描かれている斜めのスライスの線は、前額髪際部に平行ということです。フロントはこうしないと隅部が短くなってしまいます。

図B

冒頭の話に戻りますが、この時の1のスライスの角度は、前後にしっかりとした水平線を作るために前後の方向にスライスをとったわけです。これこそスライスの原則である「スライスに対して平行方向には線を作りやすい」という原則に基づいてスライスの角度を決めたと言えます。Dは実際に切っているところです。

図C

D

図Eの2・3についても全く同様です。正面から見てしっかりとした水平のラインを作るために、その線に対して平行方向にスライスを取っています。F・Gは、実際に切っているところですが、Fが2、Gが3です。

図E

F

G

普段のサロンでのカットで、スライスは、1度づつ割れば360個あります。もっともスライスの逆側は角度を兼ねていますので、1/4と考えれば90°で90個のスライスです。そんな中で実際に取るスライスは1本です。それを決める一つの基準がこの考え方です。

話は広がっていきますが、”一つの”としたのは、もちろん意味があります。それはスライスには、今回のこととは全く別の意味もあり、「スライス方向に毛は流れる」という原則もあります。しかしそのことは、別の機会に取り上げたいと思います。

さて、今回のタイトルである「45°で切るクラシカルバックの天頂部」です。写真Hは、オールバックの切り方で天頂部を引き出してみました。すると写真の通り角が取れ、水平面が崩れてしまいます。

H

そこで45°にスライスをとりながら前後・左右から見て水平になるように引き出してみます。実際にやってみると解ると思いますが、実にこれは難しいです。というより非効率的な無駄なカット方法です。

I

ということは、タイトルのようにクラシカルバックの天頂部を45°のスライスで切ることは、如何にナンセンスであるかがお判りだと思います。

まあ、それにしては、紛らわしいタイトルを付けてしまいましたが・・・。

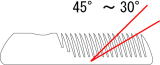

第31回 耳前部の剪髪角度とスライスとの関連 平成28年6月30日 標準のミディアムの耳前部に於ける剪髪角度は、45°です。そしてミディアムより長い髪型であるロングの同部位の剪髪角度は、30°です。剪髪角度は、小さくなるに従い上部に長さを残しやすくなります。逆に大きくなると上部の毛を短くしやすくなります。そのためミディアム耳前部の剪髪角度はロングよりも大きくなっています。

また、ロングよりも上部を長くするような場合には、15°の剪髪角度を用いることもあります。

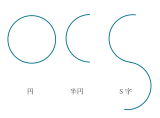

次の写真は、aが15°。 bは30°。 cは、45°の剪髪角度です。

a 15°(長めのロング)

b 30°(ロング)

c 45°(ミディアム)

カットの技法は、毛の長さなどにより変わります。下のウィックのように長い場合は、スライスをとってカットしますが、そのスライスの角度の決め方は、基本の技術の剪髪角度と共通しています。

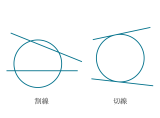

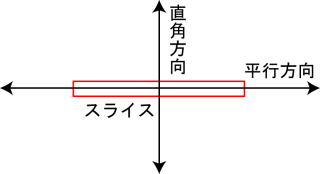

さて、スライスには、次のような性質があります。

①横スライス

縦方向に毛を積み重ねやすく、丸みを出すことが出来る。それにより上部を長くする場合に適する。横方向には、長さを繋げやすく、線を強調することが出来る。

②縦スライス

縦方向に長さを繋げやすく、線を強調することが出来る。そのため上部を短くする場合に適する。横方向には、丸みを出しやすい。

③斜めスライス

縦にも横にも線を繋げやすく、丸い面を作りやすい。但し縦に近い斜めスライスは、縦スライスの性質を含み、横に近い斜めスライスは、横スライスの性質を含む。

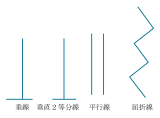

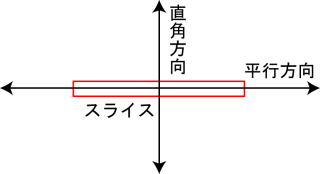

①~③のスライスの性質は、スライスに関わる次の原則に起因しています。(図1参照)

a、スライスに対して平行方向には、線を作りやすい。これはカットラインを自在に作ったり繋げたりすることです。それにより作ろうとする線を強調させることも出来ます。

b、スライスに対して直角方向には、毛束ごとの丸みを出したり、毛束を重ねやすい。

図1

この原則がカットをする際のスライスを決める基準になります。

下の写真の左側は、スライスの状態を表したもので、dが0°。 eが15°。 fが30°。 gが45°。 hが60°。 iが90°のスライス角度です。右側は、それを正面から見たものですが、今回グラデーションの角度はテーマにしていませんので、正面からの写真は、実はあまり意味はありません。よって参考までに掲載してみました。

d 0° 横スライス(上部を長くし易い)

e 15° 横系斜めスライス

f 30°横系斜めスライス

g 45° 斜めスライス(縦にも横にも繋がる丸い線と、面が作りやすい)

h 60° 縦系斜めスライス

i 90° 縦スライス(上部を短くし易い)

剪髪角度は、固定刈・連続刈・掬い刈の際の櫛の角度ですが、櫛でカットをするのも、スライスをとって指で挟んでカットをするのも、同じようなものです。角度を通しての共通する性質を理解することで、様々なカッティング技術の向上に繋がっていきます。

第30回 寝る毛のブロース 平成28年5月24日

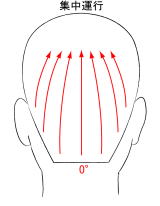

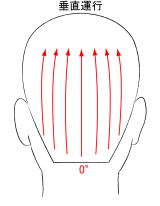

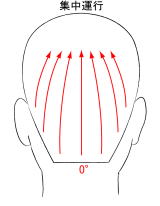

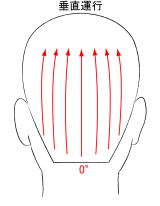

ブロースの基礎刈のカット順序は、先ず後頭部を図01のように頭部中心点に向かって集中運行で行います。そして側頭部を図02のように垂直面・角取り・水平面の各部位を6運行でカットします。その際技法は連続刈で行います。

ブロースは、毛髪が適度に立つことが前提条件です。ところがサロンヘアでのブロースは、必ずしも良い条件ばかりではありません。実際に髪が寝てしまいブロースにならないような場合でも、ブロースのようなスタイルを望まれることもあります。今回は、このように寝てしまう毛のブロースのカットの方法です。

01

02

写真03・04は、元々髪が前に寝やすいウィックですが、様々な練習などをして更に寝やすい状態になっています。このような毛髪でのブロースカットは、事前の設計が大切です。寝てしまう部分は、髪型予定線よりも剪髪位置を高くします。つまり寝てしまう分を計算して、毛髪を長めにカットします。写真05は、コームで示している位置が髪型予定線ですが、前の方は剪髪線が、髪型よりも長くなります

03

04

05

後頭部のカットです。特に寝易い部分は、押し刈持ち掬い刈で毛髪を掬いだしてカットします。毛渦周辺は、切り口のラインを見ながらチェックします。

06

07

側頭部です。寝る毛の場合は、運行を一挙動で行うよりも、側面・水平面・角取りと、部分毎に分けてカットをすると切り過ぎなどの失敗が回避出来ます。先ずは、立ち上がりの垂直面を前方方向にカットします(写真08)。次に天頂部です。ここは写真09のように長さに余裕を以てカットします。コームの位置でカットをしますが、仕上がりのラインは、黄色の点線で示したあたりになります。角は更に寝易くなっていますので、長めに掬いだします(写真10)。写真11は、左側頭部を切り終えた状態ですが、実際のカット位置は、仕上がりよりも長い赤線の位置で行いました。

08

09

10

11

右側も同じようにカットします(写真12・13)

12

13

角は、写真14のように前から切る場合と、写真15のように後ろから切る場合がありますが、後ろから切った方が無理に毛を起こさずにカットすることが出来ます。写真16は基礎刈が終了した状態です。

14

15

16

ぼかしを終了して、仕上刈です。横から透かしてラインを見ながらカットします(写真17)。周りは櫛の歯先でのカットや直か鋏を用い、髪型の表面を整えます(写真18・19)。

17

18

19

天頂部は、コームで毛髪を起こすようにして梳かし、自然な状態に収まった位置で表面のみをカットします。何度か繰り返すと差し毛が出なくなります(写真20)。直か鋏は、部位にもよりますが、この場合、押し直かで行うとラインを見ながらカットすることが出来ます(写真21)。

20

21

仕上がり写真です。寝る部分と立つ部分の組み合わせで形を作ります(写真22・23)。

22

23

寝る毛のブロースで、特に注意することは、寝る部分を取り過ぎないことです。その部分を取ってしまっては、仕上がりのラインは崩れてしまいます。そのために技法は、押し刈持ち掬い刈を主に使います。

第29回 ハーフロングとショートモヒカン 平成28年4月29日

ハーフロングとは、接合部の高さが側頭部・後頭部共に上段上部内に納まっていて、分髪の位置が7:3よりも外側にあるものを言います。ハーフロングよりも接合部が低いものはミディアム、高いものはショートカットパーティングです。分髪の位置については、ハーフロングをこの長さの総称ということで考えれば、位置に拘ることもないと思います。それはバックスタイルであっても同じです。(あくまでも一つの考えですが・・・)

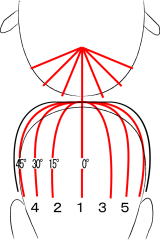

先ずは、基本のハーフロングの基礎刈を簡単に説明します。図aは、後頭部です。周りにクリッパーを入れた後、背面正中線にガイドとなる長さを決め、放射運行で左右を15°・30°・45°と連続刈のち掬い刈で刈り進みます。

a

側頭部は、図bのように頭部中心線から前部を運行角度60°、剪髪角度45°で、連続刈のち掬い刈りを用い刈り進みます。、

b

ハーフロングの天頂部は、長さが短いため指間刈りは行わず、「掬い刈」と「押し刈持ち掬い刈」で行います。図cは、分髪の図ではなく、左右対称になるような運行にアレンジをしてみました。これはオールバックのスタイルの際の切り方ですが、今回はこの方法を用いてみます。

c

今回のテーマは、ハーフロングを応用したショートモヒカンです。写真01はカット前の状態です。ミディアムにカットをした後、アイロンパーマの練習などにも使ったウィックですので、全体にアイロンの後が残っています。

01

天頂部をダッカールで止めます。(写真02)

02

クリッパーワークを行います。モヒカンと言っても様々なスタイルがありますが、重心が後方にある方がバランスが取れますので、いわゆる「裏返し」にバリカンを入れます(写真03)。写真04はバリカンを入れ終わった状態です。

03

04

カットも裏返しを作るための方法です。そのため後頭部からではなく、側頭部からカットをします。耳上部から剪髪角度45°です。運行角度は60°ではなく45°です。そうすることで後方に向かって長さが確保されます。(写真05~08)

05

06

07

08

耳後部から後ろも同じ角度でカットします。(写真09・10)

09

10

右側頭部も同じです。(写真11)左右の側頭部を切り終えました。(写真12)

11

12

後頭部も側頭部と同じ要領で、左右から背面正中線側に切り進みます。(写真13・14)このように切り進むことでスタイルに奥行き感を出すことが出来ます。これをハーフロングの基本通り背面正中線側から放射状にカットをすると、後頭部の長さが短くなりやすく、奥行き感が出にくくなります。

13

14

暈しを行います。(写真15)暈しはシャープにするのか、ソフトにするのかでスタイルのイメージが変わります。ここでは比較的シャープな雰囲気を出してみました。

15

刈り上げ面を整えます。基礎刈では、櫛の歯先を毛髪の中に入れ、櫛の元でカットをしますが、仕上刈では刈り上げ面の表面を切るため写真16のように櫛の歯先でカットします。これを更に毛髪を動かさないで切るためには、写真17のように鋏を櫛の角度よりも少し立てます。そして完全に毛髪を動かさないで切るためには写真18のように直鋏を使います。このように状況に合わせて技法を使い分けます。

16

17

18

側頭部・後頭部が仕上がりました。基本的なハーフロングのバランスから見ると「裏返し」になっていることが解ると思います。(写真19・20)

19

20

天頂部です。ダッカールを外し水スプレーで癖を取ります。(写真21)

21

天頂部も側頭部の延長のようなカットですが、45°方向に切り進んでいきます。技法は主に「押し刈持ち掬い刈」です。この場合どのようなモヒカンにするのかでフォルムが変わりますので、設計通りのフォルムに合わせて切り進みます。(写真22~24)

22

23

24

フロントは短めにカットします。(写真25)

25

毛渦周辺も同じ要領でカットします。(写真26)

26

右側も同じです。(写真27)

27

天頂部のチェックカットです。場合によってはここで少し丸さを削り、モヒカンの雰囲気を強調させます。(写真28・29)

28

29

ジグザグカットで毛束感を出します。(写真30)

30

フロントの髪際を短くする場合は、第三荒櫛で整えます。(写真31)

31

梳きバサミで毛量調節を行います。(写真32)

32

仕上がりです。今回のモヒカンスタイルは毛渦方向に長さを残したスタイルです。(写真33~35)

33

34

35

ハーフロングと大きく変えた点は、重心の位置です。重心を後方に移動させるために、カット順序・運行角度・剪髪角度などを応用させました。基本のハーフロングを学ぶ機会も少なくなりましたが、現在消費者の髪型は、ハーフロングに似たようなスタイルが少なくありません。基本のハーフロングを学ぶことで、サロンヘアの理解がより高まることと思います。

第28回 直上線剪髪 平成28年3月29日

写真a・bは、針金で作成したロングカットの展開模型です。私の店の2年目のスタッフが日技会東京本部の授業で弓田大総本部講師の指導の元、作成したものです。苦労して作っていたようですが、その苦労の分だけ学びの大きい課題であったことが伺えました。今回は、そのウィックを使って直上線剪髪に関連したお話をしたいと思います。

a

b

写真cは、このウィックを上から見た状態です。天頂部の運行線と実際の剪髪線の位置がよく解ります。

c

今度は、天頂部の第1運行だけを見てみます。写真dのピンクの線は頭皮上の第1運行の位置です。その外側の白い線は、実際にカットする位置です。そこに交差している黄色い線は、剪髪角度です。これが実際に鋏で切る位置です。白い点線は櫛を持つ右手の肘方向です。

平面図を描くとき頭皮の運行線上に剪髪角度を描くことがありますが、実際にはこのように方向により位置がずれて見えます。

d

今度は、同じ天頂部第1運行を右後方45度の横方面から見てみます。上から見た時は外側に広がって見えた線ですが、今度は逆に天頂部の中心方向に窪んだような線に見えます。このように色々な方向から見て、一つの線の変化が解ることも、このウィックの良さの一つだと思います。

e

そこで今回のテーマですが、スタンダードカットは、直上線剪髪が基本です。これは、髪を直上に起こしてカットする方法です。スタンダードカットでは、全体を正確に切り揃えることを主眼においているためこのように行います。直上線剪髪では、展開した形と切る位置は、同一になります。正にこのウイックの、針金の外側の位置がその場所になります

図fは、グラデーションカットの図ですが、青い線が剪髪位置で、赤い線が展開図です。このようなカットは展開図の位置で切っていませんので直上線剪髪ではありません。

f

カットで、考えなくてはいけないことに、次の三つの位置の関係があります。

①切る位置(図fでは青線)

②展開の位置(図fでは赤線)

③仕上げで毛の納まる位置(図fでは緑線)

直上線剪髪では①と②は同じ位置ですが、③の納まる位置を考えて切らなくてはいけないことは当然のことです。

今回は、展開の模型からヒントを得ての内容でしたが、カットはやはり立体を理解して施術することが大切であると思います。そのためにもこのようなウィックの模型の作成は、有効な教材と言えると思います。

第27回 頭部の丸みの理解と平面図 平成28年3月25日

頭部の原型は、当然ながら丸い形をしています。理容に於けるヘアカットの教科書などは、平面図ですので解りやすくするために、頭の丸みに添わすのではなく、直線で描くことが殆どです。平面図として描く場合、奥行きを考慮した表現をするとかえって解りにくかったり、誤解を招いたりすることもあります。そのため直線で描かれているのだと思います。

しかし片方では、丸みを持った頭部ですので、その奥行きを理解することも大切です。今回は頭部の丸みと平面図の関わりを理解するために、頭部に等間隔の直線を描き、それが見る角度により、どのような見え方をするかということを検証してみたいと思います。

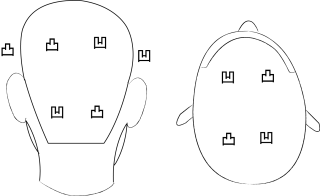

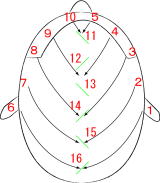

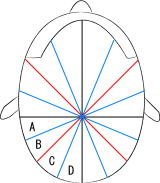

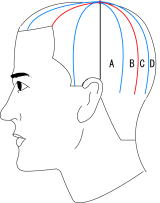

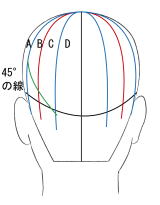

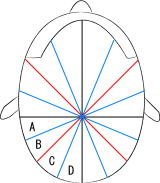

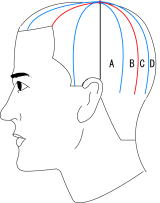

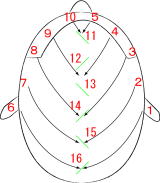

先ず線を描くために頭部の中心として、天頂中心点と頭部中心点の中間を今回の中心点と定めます(図a)。そこから図bのように縦横の線(黒線)を描き、次に45°の線(赤線)を描きます。そしてその間に線を描き(青線)、頭部を16に分けてみました。これを上から見ると等間隔の直線となります。今回は主に左後頭部でみますが、A・B・C・D共に同じ幅です。

a

b

この線を横から見ると真ん中の黒い線以外は、曲線になり、等間隔ではなくA~Dまで徐々に幅が狭くなります。

c

それは図dのように背面から見ても同じこと言えます。但し背面ではD側が幅広く見え、A側は幅が狭く見えます。

この図に緑線で45度の直線を描いてみました。しかし背面から見ていますので直線ではなく、少しアールが付いて見えます。

d

今度は、その緑45度の線を左後方45°方向側から見てみました。そこからだと緑線は、直線に近い線で見えるようになりました。

e

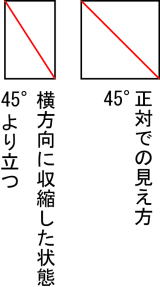

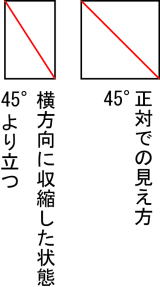

見る角度により線が違って見えるのは、アールを帯びた物体では、図fのように右側では、赤線が45°であっても、遠くに行くと左の図のように、横方向に収縮して見え、45°の線でも、それ以上に立って見えるからです。

f

最近では使い終えたマネキンに、運行順序などを描くことも多いと思います。その時描かれた線をよく見ると実際に見える線が理解できます。立体を理解することは、カット技術を上達させるための近道です。そのために見える線と実際の線の違いなどを理解することが大切であると思います。

第26回 天頂部のカットに観る、全てのスタイルでのヘムラインの考え方 平成28年3月22日

スダンダードカットからの学びは、思考を展開していくと限りなく得るものがあります。「そんなことから?」というようなことも含めて、ちょっとした切り方や、またその結果など深く考えれば、必ず応用が出て来ます。今回は正にその一つと言える例の紹介です。

私は、ミディアムカットの天頂部の切り方から、ヘアスタイルのヘムラインについての考え方のヒントを得ました。

先ずは、ミディアムの天頂部のカットの方法です。左分髪の天頂部は、左後方45°にて図aのように1~5運行まで、そして右後方45°にて6運行を行います。

a

図bの下の靴の図は、技術姿勢の傾斜を決めるものです。1運行目は、左足の踵を一杯に上げ体を右に傾斜させます。2運行目は、左足の踵を半分下げ、体の傾斜を少し戻します。3運行目は、左右の踵を床につけ体の傾斜を垂直にします。ここまでは頭部の原型の角度に技術者の体の角度を合わすための行為です。4運行目は、後頭部が標準の原型の場合、左右の足の踵は、上げずに垂直の体のまま重心だけを少し左に移動します。そして5運行目は、そのまま更に重心を左に移動します。

カットは、頭部の丸みに沿わした左示指と中指の節の角度を応用して切りますので、体の角度と剪髪角度には多少のづれがあります。しかし概ね1・2・3運行は、原型なりに丸く切り、4・5運行は、水平に近い状態で切ります。それにより前頭髪は、図bの展開図のように毛髪が長くなります。

これは、ミディアムカットに於いては前髪に長さが必要なために残す訳です。ミディアムカットは後方45°に梳かし付けるスタイルです。前髪を短くしてしまうと、その部分のボリュームが正しく出ません。

b

写真cは天頂部を基本通りカットして、全体を梳きました。横から見ると前頭部の毛髪の切り口が水平に近い状態であることが解ります。

写真dは、前髪を下に下げた状態ですが、こうすると長さが残っていることがより鮮明になります。これをセットすると写真eのようになり、前頭部の長さにより、前頭部にボリュームを出すことが出来ます。

c

d

e

そこで私が考えたことなのですが、後方45°に梳かす時には、必要な前髪の長さですが、写真dのように下に梳かすと、長すぎたり、場合によっては前額髪際線の癖などにより不揃いになったりします。

ここで試しに写真fのように前髪を少し切ってみました。サロンヘアでは、このぐらいにした方がいいという人が多いのではないかと思います。しかし前髪を切ると写真gのように横から見た時の前髪の長さがなくなってしまいました。これでは、45°後方に梳かしたときには毛髪は足らなくなります。

スタンダードカットでは前髪を降ろした時のチェックカットは行いません。これは正しく整髪した時に必要な長さを残すためです。つまりスタンダードカットでのミディアムは、後ろに梳かすためにありますので、下に梳かしたことを気にする必要はない訳です。しかし、ミディアムカットは前髪以外の部分は、髪際の処理をしっかり行います。しかもスタイル創りとして大切な要素です。

f

g

ここが今回のテーマです。サロンヘアでは、前髪を降ろさないということは、ありません。普段上げている人でもオフタイムやシャンプーをした後などは、前髪が下がっていることが多いと思います。全てのサロンへアは、前髪だけではなく、髪際全体を必ず整える必要があります。

前髪のチェック処理はしないというミディアムカットシステムから、逆に学んだ「サロンヘアでは、必ずそこを行う」という事実です。むしろ、生え際の処理こそ大切な要素であるということです。

そう考えた時私は、どのスタイルに於いても、生え際やヘムラインの処理には気を使うようになりました。それはメンズのショートヘアだけではなく、ロングヘアやレディースカットに於いても当然同じことです。

ここでは、ニューフォーマル程度の長さでの実際の写真ですが、写真hは、顳顬髪際部です。女性の髪などでは、この部分が顔に掛かったとき左右同じである必要があります。

h

写真iはもみあげです。スタンダードヘアでは、もみあげは長さを切るだけではなく、角取りも行います。それはニューフォーマルのように長くなっても同じように必要です。

i

写真jは耳の周りです。特に耳に少しかかるぐらいの長さの場合何度か前後に梳かしてみてチェックをする必要があります。

j

kは側頸部。lは後頚部です。

k

l

そして写真mは、前髪です。

m

このように髪際は、全てチェックをします。特にカットをし始めの技術者の場合、ここを疎かにするケースが目立ちますので注意が必要です。

今回は、「切らない」ということを発展させて、「切る必要がある」という学びを得ました。スタンダードカットから学ぶ事柄は、技術者一人ひとり異なると思います。もちろんそれでいい訳ですが、基本を理解してこそ、そこに到ることも事実です。そのためにも基本を学び応用の元を大いに蓄えることが大切であると思います。

第25回 ニューフォーマルの暈し 平成28年3月11日

伏毛部のあるスタンダードカットでの髪型規格は、接合線の位置によりハーフロング、ミディアム、ロングなどと分けられます。ロングの接合部は、側頭部に於いて耳上部1.5cm以下、後頭部に於いては、項窩の位置です。これは、同時にロングでの上限を示す基準でもあります。

ロングには下限もあり、長さを増すとロングの規格からは外れます。例えば刈り上げないで耳を出すような場合や、後頭下部を厚めにほんの少しだけ暈した程度のようなスタイル。また少し耳にかかるような場合は、ロングではありません。そのぐらいの長さの髪型は、ニューフォーマルまたはニューフォーマルロングとして分類されます。

今回はニューフォーマルについてですが、その中では短めのものになります。お客様から「刈り上げない程度で短く」などと注文されることがありますが、サロンでのスタイルとしては比較的多いものではないでしょうか。つまり「刈り上げる」と「刈り上げない」の境目ぐらいのスタイルです。

写真aは、刈り上げないスタイルですが、比較的短めにしてあります。このような場合にはヘムラインから下は、剃刀で剃って仕上げます。

a

写真bは、ヘムラインを付けずに少しだけ暈してあります。しかしあまり刈り上げたという雰囲気ではありません。写真aと長さはそれ程変わりませんが、イメージはかなり違います。これが刈り上げると刈り上げないの境目ではないでしょうか。

b

写真cは、写真bの拡大写真です。刈り上げたスタイルとしては一番長いスタイルと言えます。このような場合、暈した下部にうぶ毛があり、鋏で刈ってもすっきりしない場合が殆どです。その対処法としては、写真の赤線まで2ミリのクリッパーを入れ、うぶ毛だけを暈すと自然になります。(これはあくまでもうぶ毛だけ暈すという感じです)また場合によってはかなり下の方までしっかりとした毛がある人もいます。そのような時は、刈布を外してから2ミリの下を1ミリのクリッパーで取り除くと良いと思います。

c

また、時々見かけるパターンとして写真dの赤線辺りから下を剃ってしまうようなケースがあります。写真dよりもう少し刈り上げたスタイルでもそのようなことがありますが、つまり暈してある途中の部分で剃るということです。そうすると当然そこに線が入ります。子供のヘアスタイルでは、こんな感じにすることが多いのではないでしょうか。大人だと外国人に多い仕上げの仕方です。

ただ私は、大人にこれを行うのは不自然であると思います。刈り上げてなければ、剃っても良いのですが、刈り上げた場合は、暈してある部分では剃らない方がいいと思います。もちろん線が入らないような下部の位置では剃ることは、一般的だとは思いますが・・・。

d

結局は、刈り上げる長さと刈り上げない長さの間にうぶ毛を暈すぐらいのスタイルまたは、刈り上げの幅を1cm程度におさめるスタイルのパターンを技術者がレパートリーとして持つことが大切であると思います。

第24回 低空飛行と上空飛行 平成28年3月2日

今回は、童心に帰り、飛行機遊びです。

図aは、ミディアムカットの運行線です。この運行線から作られるカットフォルムは、メンズスタイルの基本型と言えます。運行線はスタイルの違いにより様々に応用していくことが出来ます。もちろん応用する要素は運行線だけではありません。カット順序、長さ、技法、櫛数などを変化させることにより、様々なヘアスタイリングが可能となります。

a

図bも運行線の一つの応用の形です。後頭下部と後頭部を一体として捉え、5運行で下部から上部に刈り進みます。正中線だけ赤線にしましたが、この線を横から見た時の図が次の図cになります。

b

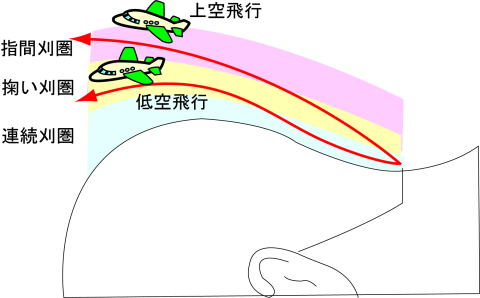

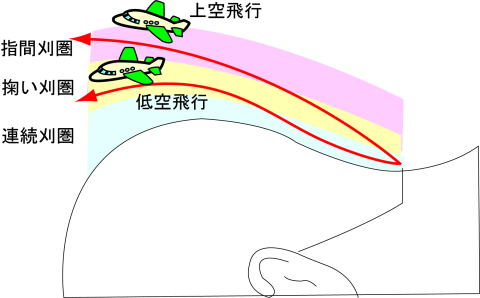

図cは、図bでの正中線上の運行線を横から見たものです。頭を前に倒して、今回はこれを航空路とします。そこに低空飛行と上空飛行をする飛行機を飛ばしてみました。離陸した位置は同じです。但し行先は異なります。

ここでの空には、低いところから連続刈圏、その上の掬い刈圏、そして最上部の指間刈圏があります。離陸して先ず飛ぶところが連続刈圏です。その後低空飛行の飛行機は、掬い刈圏まで上昇しました。また上空飛行の飛行機は、指間刈圏まで上がりました。

低空飛行は、全体的に短くするようなヘアスタイルです。上空飛行は、上部に行くに従い長さを残すようなスタイルです。

但し、背面正中線上を例にしましたが、ロング・ミィディアムの順序では、接合線を崩さないようにするために後頭部の背面正中線に沿う運行はありません。

c

カットを応用して行く時に、こんなイメージで考えてみるのも一つの理解の方法ではないでしょうか。技法はこのように長さによって変わって来ます。もちろん、何センチなら連続刈、または掬い刈などと言う決まりはありません。技法の選択は長さだけではなく、毛髪をしっかり捉えられる技法を選択し用いることが大切です。

《後日追加分》

本24回の原稿をアップしたところ、ある先生から次のような貴重なご意見を頂きました。

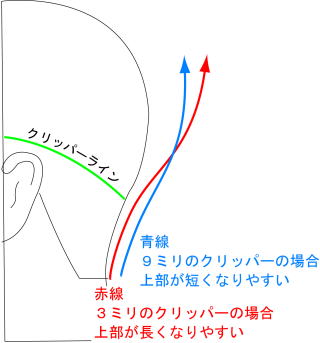

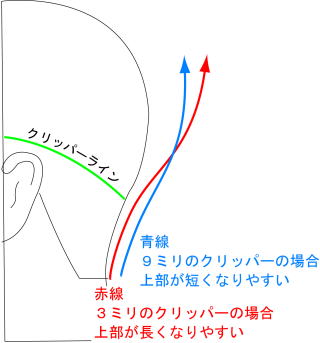

図Cは、低空と上空で後頭下部の長さが違うが、そこを低空では3ミリ、上空では9ミリのクリッパーを使用したと仮定して、固定刈~連続刈~掬い刈をした場合、上部の長さは3ミリの方が長くなり、9ミリの方が短くなりやすいということです。そうすると低空と上空の2本の線は、図dのように途中で高さが逆転します。ここは図cとは違います。

3ミリの方が上部が長くなる理由は、運行線の方向性にあります。3ミリは、後頭下部の原型に沿っての双曲線カットがベースになるため上に向かって長くなります。ところが9ミリの方は、後頭下部を厚く残したことで、下から上への双曲線のえぐりが少なくなり、結果、上の毛が短くなるということです。

d

今回ご意見を頂いたのは、図cを見て誤解を招きやすいということを含めたヒントにもなります。そのような意見を頂いたことで私もとても勉強になり、その先生には感謝しています。

ここで、図Cについて追記させて頂きます。図cでの運行線は、ヘアデザインの種類であり低空飛行は、全体的に髪を短くするようなスタイルで、上空飛行は、上部に長さのあるスタイルです。クリッパーの厚みと上部の長さの関係とは、別の要素であると考えています。しかし非常に関連した内容ではあります。

今回、表現の甘さから誤解を招くような結果になってしまいました。その点お詫びいたします。そして、これからも私はこの講座が有意義なものにしたいと思っています。そのために様々な方からご意見を頂きたいとも思っています。今後も、気になる個所がありましたら講座タイトル下部のメールアドレスまでお知らせくださいませ。宜しくお願いします。

第23回 ミディアム側頭部第5・6・7運行に於ける一つの意義と応用 平成28年2月29日

私は、以前ロング・ミディアムの側頭部第3運行(耳上部)に掬い刈が無いのはなぜだろうと考えていたことがありました。運行の繋がりとして連続刈の後は、掬い刈を行った方が馴染むのではないかと思っていました。そして諸先輩に尋ねて、私なりに答えを見つけてきました。

図aは、ロング・ミディアムの側頭部の大まかなカットの運行線と順序です。第3運行は、ロングでは後方10°傾斜で固定刈のみ、ミディアムでは固定刈のち連続刈です。いずれも掬い刈は、行いません。

ところで側頭部の第5・6・7運行ですが、この運行角度は60°です。つまりこれは、側面頭部中心線(外郭線)に平行です。ということは縦の立ち上がりの線ということです。この運行が側面頭部中心線に平行ということは、5・6・7運行で、正面からの顔の形に合わせたシルエットを作るベースのカットをするということです。当然のことですが正面シルエットはとても重要な線です。このように、縦の中心線に平行にカットをすることで作ろうとする形が出来やすくなります。

それ故、第3運行は、そのまま刈り進むのではなく、掬い刈をしないで止めて、その上は外郭線平行の運行で切る訳です。

a

但し、カットには全て優先度合いがあります。縦に繋ぐ正面からのシルエットよりも、上に行くに従って丸く積み重ねるような形を優先するような場合には5・6・7運行は、それほど必要なくなってきます。その場合には図bの赤線の運行で形づけることも一つの方法です。これは前に刈り進むことが主となります。またここではカット順序を前から後ろに切り進むようにしてみました。つまり耳前部から始まり、耳上部・耳後上部・乳様突起上部の順序です。なお技法は、その部分の長さにより、固定刈・連続刈・掬い刈の適するものを用います。

但しこの図にも青線の第5.6.7運行がありますが、これはカットするというよりも、天頂部への繋がりを作るのと、クロスチェックとしての意味合いを優先しています。

b

では実際にbの方法で、写真cのウィックをカットしてみます。

c

写真d・e・f・gと前方から後方へ掬い刈で切り進みます。

d

e

f

g

写真hは、その上の5・6・7運行です。

h

後頭部と天頂部をカットしました。

i

写真j・kは、スタイリングを済ませた状態です。

j

k

ロング・ミディアムカット側頭部の1・2・3・4運行と5・6・7運行では、カットのフォルムが違います。双方はスタイルによりカットする範囲や形が変わります。優先度合いの違いなどを考えて実践することで、様々なスタイルに対応することが出来ます。

第22回 後頭下部と後頭部の組み合わせ 平成28年2月4日

ミディアムカットの後頭部は、大別すると後頭下部の連続刈集中運行と、後頭部の連続刈及び掬い刈の放射運行に分けることが出来ます。これは長さの違いだけではなく、カットしたフォルムが違うためです。但し、後頭部を平面的にする場合には、図1のように後頭下部の運行角度の延長で後頭部まで続けてカットをする方法も、形を作る上で有効であると言えます。後頭下部と後頭部の運行は、状況により境界部が上がったり下がったり、また片方が無くなったり変化をします。

図1

今回は、その延長でもありますが、後頭下部の連続刈を行ったらそこで止め、後頭部の掬い刈を行わない方法です。これは刈り上げはしても、その上の後頭部には、長さを求める場合に行います。

この方法は、サイドは短くしますが、後頭部に長さを残し奥行き感を作るような場合に適します。

写真aは、カット前の状態です。このウィックを使って今風のサイドを薄くした刈り上げのスタイルを作ります。

a

写真b・cは、両サイドの刈り上げが終了した状態です。

b

c

次は今回のテーマ部分です。後頭下部の刈り上げだけをカットしますが、後頭部の掬い刈はしないで、そのまま長さを残します。写真dは、後頭下部の運行線です。集中運行で連続刈をします。写真eは、切り終えた状態です。

d

e

写真fは、横からの状態です。後頭部には、長さが残っています。

f

写真g・hは天頂部のダッカールを外し天頂部をカットしました。その際バックの長い部分も指間刈りのような技法でカットして、その後状態を見ながら質感カットを行いました。結局は後頭部もカットするのですが、いきなり掬い刈で切らないで、このように一旦残して置き、最終的な状況を見ながらカットを行うことで、適切な長さを確保することが出来ます。

g

h

写真i・j・k・lは、ワックスをつけて仕上げた状態です。後頭部に長さが残り、奥行き感が出ていることが解ると思います。

i

j

k

l

ミディアムに於ける後頭部のカット面は、後頭部・後頭下部・髪際部の3層に分かれます。その組み合わせを変化させることで、様々なスタイルに応用することが出来ます。

第21回 運行角度と剪髪角度 平成27年12月12日

運行角度とは、櫛が進む方向の角度です。剪髪角度とは、櫛そのものの角度で、鋏でカットする時の角度です。運行角度と剪髪角度は、殆どが直角に交わっています。しかしミディアムカット側頭部第5・6・7運行は違います。そこだけは、運行角度60°剪髪角度45°ですので90°で交差している訳ではありません。

剪髪角度の45°と言うのは、縦にも横にも馴染む線を出す角度です。運行角度60°というのは、少し横に近い角度になるのですが、これは、上部が長くなり易い角度ですので平面的な形になります。ミディアムでは、上部を取り過ぎないようにするために運行角度が60°になっています。

写真a・bは、運行角度60でカットしたものですが、接合部の位置から言うとロングに入ります。60°の運行角度ですので、上段上部のあたりに適度に長さが残っています。

a

b

次に同じウィックを、運行角度45°剪髪角度45°で更にカットをしてみます。剪髪角度は同じですが、運行角度は写真cのように60°とは15°分の差があります。刈り上げ部分をソフトな面にするために写真dのように梳きバサミでカットをしました。長さは当然短くなりますので、今度は短めのミディアム程度のスタイルになります。

c

d

写真e・f・g・hはカットを終了して、仕上げたものです。運行角度によりショートヘアになったということではありません。運行角度を変えることで側頭部のカット面の丸さが変わるということです。

e

f

g

h

当然のことですが、運行角度・剪髪角度には意味があります。意味を理解すると様々なスタイルに対応することが出来ます。

第20回 耳を傷つけない櫛の運行 平成27年12月6日

カットで耳を傷つけてしまうようなことは、あってはなりません。しかし注意をしないと傷つける可能性はあります。特にミディアムカット側頭部第一運行の扇形連続刈は要注意です。右耳を傷つけないようにするためには、耳を避ける必要があります。避けるためには、次のように上・下・立体の三つの方法があります。

①上に避ける

これは、固定刈をすることで鋏を耳の上から挿入する方法です。本来扇形連続刈で行うところをネック平行・30°・15°・0°(写真a~d)という様に固定刈で行います。これは昔からある技法ですが、いずれも耳の上から鋏が入っていますので、安全な方法です。

a

b

c

d

なおネック平行の固定刈は、写真eのように掬い刈持ちで持つと、肩にぶつかって正しい櫛の角度で入れないことがあります。その場合は写真fのように回し刈持ちで持ちます。

e

f

②下に避ける

これは、ネック平行に固定刈をしておいてから(写真g)、鋏を耳の下から挿入して連続刈を行う方法です(写真h・i・j)。運行は正しい扇形という訳には行きませんが、安全にはカット出来ます。

g

h

i

j

この方法は、第三荒櫛で、髪際部の暈しをするような場合でも同じです(写真k・l)。

k

l

③立体的に避ける

写真mは、上からの角度ですが、このように鋏が耳に当たらないように鋏の元部を持ち上げて、立体的に耳を避けて連続刈で行う方法です(写真n・o・p)。但しこの方法ではネック側がカットできないので、ネック平行固定刈を併用します。

m

n

o

p

この他、髪際部の処理をする際左指で耳を押さえて鋏を入れる方法があります(写真q~s)。

q

r

s

仮に右側頭部第一運行扇形連続刈で耳を傷つけるようなことを想像した場合、それは鋏の元部分で傷つけることになります。当然鋏の元部分は力がありますので、大変なことになってしまうことは予想できると思います。故に経験の浅い技術者であれ、このような事故は一度たりともあってはならないことです。

なお、今回ご紹介した方法は、どれかを使うということだけではなく、基本の方法をベースに必要に応じて併用をしてください。

第19回 運行方向の違いによるフォルムの変化 平成27年11月22日 櫛の運行には、垂直・斜行・水平・円の運行がありますが、それぞれの集合体で運行方向が決まり、カット面が作られます。運行方向には、下の図のように、a放射運行、b集中運行、c垂直運行などがあります。

ミディアムカットでは、後頭下部を集中運行、後頭部を放射運行でカットをしますが、今回は運行方向によるカットフォルムの特徴について述べます。

図は、a・dが放射運行を表したもので、gがそのカットフォルムです。同じくb・e・hは、集中運行です。そしてc・f・iは、垂直運行です。カットする範囲は、全て後頭下部と後頭部一体です。技法は、全て連続刈のち掬い刈とします。

最初にお断りをしますが、一つの運行方向は、必ずしも一つの限られたフォルムを作るという訳ではありません。 運行角度によっても違いますし、外側から切るか、内側から切るかによっても異なります。また何より技術者がどのような形を作ろうとしているかによっても違ってきます。

しかし、運行方向が持つ特徴というのは、必ずあります。図g・h・iは、運行方向の主な特徴の結果を示した図です。

《後頭部》

a

b

c

《側頭部》

d

e

f

《カットフォルム》

g

h

i

それぞれのカットフォルムの特徴としては、放射運行が図gのように「丸みのある立体感」です。集中運行は、図hのように「タイトな奥行き感」です。垂直運行は、図iのように「平面的」です。

但し、ミディアムカットでは、後頭下部の集中運行では、スタート位置のクリッパー部分の後頚部の丸さと、終点の接合部の丸さがありますのでタイト感はありません。その上の後頭部での放射運行は、「丸みのある立体感」がそのまま出ています。

ミディアムカット後頭下部の集中運行では、丸みがあると書きましたので補足ですが、集中運行は各スタート位置からある一転方向に繋ぐためスタート位置の形は場合によっては、フォルムに影響を与えます。

今回は、集中運行を使って実際のスタイリングをしてみます。スタイルは女性のショートヘアです。

写真jは、カット前の状態です。運行方向は図kのように片側3運行で行います。技法は3運行共、連続刈のち掬い刈です。

j

k

写真lは、第1運行です。写真mが第2運行、写真nが第3運行です。

l

m

n

左側が切り終わりましたが、写真oのようにタイトで奥行き感のあるラインが出ています。写真pは右側も切り終えた状態です。

o

p

背面正中線上は、奥行き感を増すために左右を揃える程度にしました。

写真qは、暈しも行い後頭部が仕上がった状態です。サイドも切り終わりました(写真r)

q

r

写真s・tは仕上がりの状態です。

s

t

運行方向には、このほか円運行や斜行運行もあります。サロンでのカットでは、カット面に対してどの運行方向が適するのかの見極めが大切です。

第18回 基本アイロンの適用櫛に学ぶ側頭部・後頭部のシルエット 平成27年11月10日

基本のアイロン掛けでは、ボリュームの調整をするのに使用する櫛の大きさを使い分けます。写真aはそのためのアイロン櫛です。上から大きなボリュームを出すための大型櫛。次の大きさにボリュームを出す中型櫛。ボリュームを押さえるための小型櫛。接合部に使用する接合部櫛があります。

その櫛は、図bのように場所ごとに使い分けます。今回のテーマは、側頭部・後頭部に於いての、櫛の使い分けです。図bで解るように分髪周辺や毛渦は、ボリュームは押さえるための小型櫛を使いますが、その下の側頭部・後頭部では、中型櫛が使われています。

a

b

写真c・dは、ロングにカットしたウィックですが、これをドライヤーでセットをしてみます。毛渦も毛が立っていますが、側頭部もかなり毛が立っています。これをドライヤーで寝かそうとすると、しっかり掛けないと収まりません。

c

d

そこで側頭部や後頭部をしっかり寝かそうとすると写真eやfのように、接合部が飛び出てしまうようなことがあります。

e

f

そこでヒントは、基本のアイロン櫛にあります。側頭部や後頭部は、ボリュームを押さえるための櫛は使わず、中型櫛を使用するようになっています。つまり側頭部・後頭部は、毛髪は立っていてもボリュームを押さえる場所ではないわけです。

その意識でドライヤーセットをしたものが写真g・h・iです。このようにすると、接合部も出っ張らないで自然に収まります。

g

h

i

第17回 基本アイロンの運行角度に学ぶ側頭部の整髪方向 平成27年11月07日

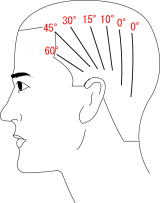

理容技学全書に平接アイロンでの基本操作の記述があります。その中の側頭部に於ける運行の角度の説明では、図aのように前方から後方に、60°、45°、30、15°、0°、0°の角度で掛けるようになっています。

技術者の角度もこの角度に合わせますが、60°というのは、基本のカット姿勢には無い角度です。45°姿勢よりも更に15°分寝かせた姿勢ですから、かなり寝かせた角度になります。それだけこの部分は、後方に梳かすということです。そして掛け進むに従い運行角度に合わせて、姿勢も15°ずつ起こしていきます。側頭部という狭い範囲の中で一運行ごとに15°の動きがあるということは、それだけ整髪方向に大きな変化があるということです。

a

話は変わり、写真b・c・dは、基本のスタイルですが、初期の技術者に有りがちな整髪の方向です。写真そのままだと見づらいと思いますので、右側のみ整髪の線に合わせて黄線を入れてみました。

この整髪だと側頭部を後方に引っ張り過ぎです。梳かす方向にも角度の変化が殆どありません。写真dでは、背面正中線側に流れが集まっていて、イメージとしても力強さが感じられません。

特にこのような整髪は、フロントを上げるスタイルやバックスタイルに多い傾向があります。

b

c

d

そこで参考にして頂きたいのが、基本のアイロン整髪です。前述したとおり、アイロンは、顔面側では、60°というかなり後方に寝かせた角度です。にも拘らず側頭後部では、0°という真下に掛ける訳です。つまりそれが整髪の方向ということです。

写真e・f・gは、正しい整髪の方向です。写真fで解るように前方では後ろに梳かしながら、側頭後部では、真下に梳かしています。これを後方から見ると写真gのように、正中線側に寄せないで真下に降ろしています。これだと後ろから見ても、どっしりとした男性的なイメージがあります。これは、バックスタイルであっても共通です。

e

f

g

基本のアイロンの掛け方は、整髪の方向を知るのに解りやすいものだと思います。理解を深めるためにも、一度アイロンを基本通り掛けてみることをお勧めします。そこには、また新たな学びがあるかも知れません。

第16回 設計学の描く順序とシルエットのバランス 平成27年10月25日

理容設計学で図aのような分髪したスタイルを描く際、先ず図bの赤線の部分を描きます。そしてその線に添って分髪線からの繋がりの部分を描きます。つまり分髪スタイルのシルエットは、オールバックのシルエットの外に出ることはありません。また分髪の逆側は、オールバックのシルエットと同じシルエットであるということです。

a

b

写真cは、左分髪のスタイルをセットしたものです。このようなスタイルはありがちですが、左右のバランスで考えると分髪の逆側、即ち右側のボリュームが足りません。それは写真dの黄色の部分です。

c

d

写真e・f・gは、左右のバランスを考慮して仕上げたものです。(少し言い訳をすると、正面に於ける側頭部の張りの位置が正しくないのと、線自体が安定していません。)

e

f

g

写真cは正面シルエットにオールバックの線をかぶせてみました。線と髪型のシルエットが、ほぼ一致していることが解ると思います。

h

但し、サロンヘアに於いて分髪したお客様に対し、完全にこの線に当てはめたシルエットにしようとすると、無理もあるかも知れません。と言うのは、分髪の逆側の角の部分は、人工的にボリュームを出さないと出てきません。そうするとお客様によっては、作り過ぎと感じる場合もあるからです。そういう意味でサロンヘアでは、少し“ゆるさ”も含めてこの理論を活用するといいと思います。

最近では設計学を書く機会は、随分少なくなったと思います。一度も書いたことが無いとか、または理容設計学と言う言葉すら知らない若い方もいると思います。設計学を繰り返し描くことは、デザインに於ける様々な学びを得ることになります。これから技術者になる方には特に、設計学を学んで頂きたいと思います。但し設計学の教科書は既に廃盤になっています。日技会では、現代の髪型で説く設計学である「新・MHD」のテキストを販売しています。是非一度読まれることをお勧め致します。

第15回 指間刈に於ける剪髪角度の効用 平成27年10月20日

基本技術の中にオールバックスタイルの天頂部を切る方法があります。指間刈りで図01のように左右から45°方向に切り進みます。この場合運行角度は矢印に沿って正中線側に進みますが、剪髪角度は運行角度に対し90°の角度で切ります。運行角度・剪髪角度は、共に45°です。片側5運行で、左右10運行が終わったら正中線上を前から後ろまでジグザグのスライスで揃えていきます。このように切ると運行角度の方向に丸みが出来、更に各運行の切り口の繋がりで丸さが出ます。結果的に図02のような、全体に丸みのあるフォルムが出来ます。

01

02

天頂部に限りませんがカットの基本は、直線剪髪です。直線の鋏で直線にカットします。丸くする場合は、コーナーを増やし、直線剪髪で多角形に切ります。

下の写真は、直線的なダイヤ型にするために、剪髪角度を図03の1から12までの線に沿わせて直線剪髪で縦にカットをしました。すると、図04・05のように横から見て直線的なラインが出易くなります。

03

04

05

この切り方でスタイルを作ってみます。写真06は、カット前の状態です。写真07・08は、図03の1・2の線上のカットです。写真09は切り終えた状態です。側面からのダイヤ型が出来ました。

06

07

08

09

写真10・11は、図03の3・4のカットです。正面からのダイヤ型のラインが出来ました(写真12)。

10

11

12

写真13・14は、その間のカットです(図03の点線部分)。全て直線的に切りましたので、写真15・16のように全体に円錐のような形になりました。

13

14

15

16

写真17はルーツセニング、写真18は、毛先のチョップカットです。前髪も写真19のように短くしました。

17

18

19

今回は、周りを後で刈り上げました。写真20は、バリカンを入れているところです(5・3・2・1ミリ使用)。写真21・22は、刈り上げです。基礎刈は、前から後ろ方向の連続刈をしました。こうすることで後頭部に奥行きを出すことが出来ました(写真23)。

20

21

22

23

写真24は、ダッカールで止めていた部分を梳きバサミで調節しているところです。写真25は、カット終了の状態です。

24

25

写真26・27は、スタイリング後の状態です。剪髪角度の効用でダイヤ型のラインが出来たと思います。

26

27

第14回 視点移動による線変化の観測 平成27年10月5日

理容の技術は、観測に始まり観測に終わると言われています。

観測の基本としては、原型観測・中間観測・仕上り観測があります。どれも大切な観測法ですが、今回は、仕上がりの観測法に関連した内容です。

先ず、仕上がりの観測法ですが方法は、図aのように観測をする対象者の周りを1の正面から始まって、観測をしながらぐるっと一周します。

a

その際、1・前方、3・右側面、5・背面、7・左側面の位置では、技術者の目が対象者の目の高さまになるまで、腰を降ろします(図bの1の位置)。そこで技術者は、臍を軸に奥行きのある右傾斜と左傾斜で観測をします。(図c上下図2・3)

そして図bの2まで腰を降ろし、続いて図b・3のように腰を上げ最後は踵を上げて高い位置から観測をします。

b

c

図aに戻りますが、2・4・6・8のそれぞれ45°位置では、少し離れたところからの遠距離観測です。離れることで全体を観ることが出来ます。

この観測法は、正面から一回りして再び正面に戻るまで技術者は、対象者から全く目を離さずに面と線、そして線の変化などの観測をし続けます。これが仕上がり観測です。仕上がり観測に於いて得られる事項は教科書によると次の通りです。

①顔容との調和

②特徴ないし個性の表現

③前後左右の釣り合い

④接合部の可否

⑤暈し(色調)

⑥面の精粗

⑦ダブリの有無

⑧整髪方法

⑨皮膚の損傷

⑩仕上げ後の処置

観測法を行った結果、より多くのデータが技術者の頭に入ることが、観測力の精度です。

では、このような観測法を実際に使う場面を考えてみます。サロンでお客様を前にしてこの観測法は、ほぼ出来無いと思います。ではコンクールではどうでしょうか。限られた時間で競っている訳ですから、これも時間的に不可能です。

言ってみれば観測法は、精度の高い観測力を養うための方法です。この観測法を繰り返し行い、より多くの観測結果を出せるようになることで、サロンでも、コンクールでも瞬時に正しい観測が出来るようになります。

そこで、サロンでの観測法の実際の使用例を挙げてみます。写真dは周りを上まで刈り上げるために、天頂部をダッカールで止めて、5ミリと2ミリのクリッパーを入れました。

d

写真eは、周りの刈り上げを終えた状態です。ここで短時間で観測をしてみます。写真eに10本の線がありますが、この線上のカットラインを観測し、それぞれの位置で的確なラインが出ているかどうかと、線同士が繋がりを持っているかを観てみます。これを観るためには、観測位置が大切です。図fのようにそれぞれの場所を横から透かして見える位置で観測をします。

e

f

その結果、見えた線は写真gのような状態です。この観測でそれぞれの線は作ろうとしている線が出来ているか。またその線の繋がりは、バランスが取れているかなどを確認します。

g

写真hは、観測を済まし天頂部のダッカールを外し、全体を切り終えた状態です。

h

ワックスを使い仕上げました。(写真i・j)

i

j

観測は、施術には必ず付き物の大切な技術です。今は、正しい観測法を行う機会が減っています。これからの理容師だけではなく、技術者全ての技術向上のため、観測法の基本を改めて学び直し、観測力を高めることが必要であると思います。

第13回 ドライカットとポマード塗布 平成27年9月13日

ミディアムカットの準備に分髪前のポマード塗布があります。数年前から理容師実技試験でもポマードを使用しなくなったせいか、ミディアムカットの練習でもポマードを塗布しないで行うことが多くなったかも知れません。しかし以前は、ミディアムカットの勉強では、必ずポマードを塗布してカットをしていました。

ポマードを塗布してカットをする理由は次の通りです。

①髪を仕上がりのスタイルにおさめてカットをする

②髪の乾燥を防ぎ、櫛の運行を滑らかにして整髪しやすくする

③技術者が毛屑や雲脂を吸わないようにする

④鋏・クリッパー等の切れ刃の保護

全て大切なことですが、この中で①の点について考えてみます。写真a・bは、ポマードを塗布して軽くドライヤーを掛け、カットの準備を済ませた状態です。基本のスタイルですから梳かす方向は、後方45°です。そして毛髪の立つ部分は、仕上がりの状態に寝かせてあります。この状態でカットをするということは、毛髪が全て仕上がりの位置に納まっていますので、必要な長さや状態を正確に判断してカットをすることが出来ます。

a

b

但し、ポマードを塗布してドライヤーを掛けて、仕上がりの状態でカットをするということは、例えば側頭部や毛渦の毛髪の立つ部分に於いて、その立ち方を考慮して切ることはしにくくなります。基本のスタイルを学ぶには、立つから長くしようということはあまり考えなくていいのですが、サロンヘアでは、そうはいきません。特に最近では、家でドライヤーを使い髪を寝かすということをする人が少なくなって来ましたので尚更です。

写真c・dは、ポマードを付けずに水だけでカットの準備をしました。この状態だと毛髪の立ち上がりも把握できますので、何も手入れをしない普段の状態が解りやすくなり、毛髪の長さを残すべきところを切り過ぎることは、まずなくなります。但し、逆に言えば長く残したこの部分は、きっちり寝かせれば、だぶりになることも事実です。

c

d

近ごろでは、ドライカットが増えて来ています。これはウェット状態では、より自然な状態が解りにくいので乾かした状態にして、質感等を作っていく手法です。写真e・fは、ドライの状態に乾かしてありますが、こうすることで、その毛髪の立ち上がり具合などを正確に判断することが出来ます。

e

f

今回のテーマは、“ポマードはもう古い”ということではありません。ポマードか、水か、ドライかということは、古い、新しいという問題ではなく、“どの状態にすることがそのカットをするのに必要であるかを考えて行うべき”ということです。

ミディアムカットの勉強と言っても目的は様々です。サロンヘアや国家試験の実技課題を学ぶのであれば、ポマードは付けない方が良いでしょう。しかし、きっちりしたミディアムの基本を学ぶのであれば、ポマードを付けて完全な準備を済ませて行うことが、学びの効果をいっそう高めることになります。

また最近では何かと基本が疎かになりがちですが、ポマード塗布についても塗布法はもちろん、その目的もしっかり理解することが大切です。それがカット全体の理解を深めていくことにもなり、しいてはサロンワークでのステップアップに繋がることになります。

第12回 魔法の技法“指間刈”の活用 平成27年9月9日

理容師にとって指間刈は、とてもなじみ深い技法ではないでしょうか。「殆どのスタイルが指間刈メインで出来てしまう」そんな気さえしてしまいます。スライスをとってカットを行うのではなく、何でも指間刈で切るということは、少々大雑把な感じもしますが、指間刈はそれだけ万能と言えると思います。オーバーかも知れませんが、「魔法の・・・」とタイトルにも付けてみました。今回はその指間刈メインのカットをしてみます。

指間刈とは、左手の示指と中指で挟んだ毛束を、右手のコームと共に剪髪予定線まで引き上げて、カットをする技法です。指間刈については本講座・第2回「指間刈に於ける指の節の活用と毛束の引出方向」でも解説をしました。

では、応用の活用法を交えて、実際にカットをしてみます。

写真aは、天頂部に於ける前後のガイドを作るため、正中線上の毛をカットしているところです。今回は、イのような直線的なラインを作りました。写真bは、正中線上のガイドに合わせて、その横を切っています。ここでもイのような直線的なラインにしました。

a

b

写真cは、角のカットです今回は、45°でカットしましたが、角を丸くするためには、ロのように30°と60°の2方向で角取りをします。写真dでは、サイドの角をクラウンまで切り進みますが、サイドと同じ長さにするのではなく、クラウンとして必要な長さを確保します。写真eは上から見たものですが、どのようなカットフォルムを作るかでスタイルが変わります。イは、四角く、ロは、丸いラインです。

c

d

e

写真fは、サイドのカットです。写真gはバックですが、ここをロのように垂直に切るか、イのように下を短く切るかで雰囲気が違ってきます。写真hは、その下を切っています。今回は長さを残したクラウン部分から下に短く切り込むような感じにして、スタイルの奥行きを出しました。

f

g

h

なるべく下の方まで指間刈りで行いましたが、指間刈りでは切れない周りの部分は、写真iのように掬い刈でカットしました。側頸部は写真jのように長さを残しました。

i

j

写真kは、後頭部の掬い刈です。写真lは、側頭部との角取りです。

k

l

前髪も掬い刈でチェックします(写真m)。

m

全体に梳きバサミで毛量調節をしました(写真n)。

n

仕上がりです。バックの奥行きが出ていることが解ると思います。(写真o・p)

o

p

第11回 後頭部に於ける正中線からのカット 平成27年8月28日

写真a・bは、左の7:3で自然に分け、側頭部は余り刈り上げずに耳をスッキリ出し、後頭下部をほんの少しだけ刈り上げたスタイルです。男性の髪型としては、比較的多い長さだと思いますが、今回は、このスタイルのカットについてです。

a

b

理容技学全書に、ロングのカットシステムの改正前のものが載っています。そこに「フォーマルロングよりも長いスタイルの場合には、この旧システムが、この先応用出来る」と述べられています。正に写真a・bのような長さです。

その旧システムとは、写真c・d・eのようにカットをします。写真は大山側ですので、分髪線の角取りは、含まれません。このシステムの特徴は、後頭部を正中線から切ることにあります。技学全書にもある通り、先ず中心を決めてそこをガイドに左右を繋げていく方法は、左右シンメトリな造形には、合理的な手順で、容易に形を作りやすい切り方です。

ではなぜ、改正されたのかと言うと後頭部に対し0°運行をすると、原型の出ている所である後頭突起の周辺が短くなってしまい、接合部に乱れが出てしまうからです。そのため正中線上の0°運行は、行わないようにした訳です。ちなみに側面頭部中心線上(赤線)も原型が出ていますので、6・7運行は、その線上は避けて6・7運行が前後に位置しています。

後頭部に話を戻しますが、後頭部の出ている場所は、ロング・ミディアムの接合部周辺のみです。そのため接合部の高いハーフロングでは、そのような弊害が無いので、カットのセオリー通り正中線上から切り始めます。

そしてその逆に接合部の低い今回のスタイルもこの理論が当てはまる訳です。

このシステムが、改正後のものと大きく違う個処は、もう一つあります。それは側頭部が1運行多い運行数になっていることです。旧システムでは後頭下部に集中運行がありませんので、乳様突起下部周辺が残ってしまいます。そこで側頭部の第1運行でその部分をカットし、第2運行が乳様突起上部を基点としたカットになっています。

c

d

e

写真fは後頭部の0°運行が終了した状態です。技法は、クリッパーがまだ入っていませんので、先ず固定刈を行い、次に連続刈のち掬い刈5櫛です。

写真gは、左右の75°運行を0°運行に準じて切り終えた状態です。

写真Hは、左右60度を終えた状態です。写真iは側頭部から見たカット後の状態です。

f

g

h

i

側頭部は、右側で解説をします。写真jは、第1運行、写真kは第2運行を切り終えた状態です。

j

k

写真iは第3運行(耳前部)、mは第4運行(耳上部)、nは第5運行(耳後上部)が終了した状態です。なおウィックですので、もみあげは長めに残しました。

l

m

n

写真oでは、第6・7・8運行が終了しました。これは運行角度60°、剪髪角度45°の掬い刈です。6・7運行の櫛数は、技学全書記載のものより1櫛づつ減らしてあります。

o

指間刈りは、やや丸みが出るように行いました(写真p)。写真qは天頂部までが切り終えた状態です。

p

q

写真rでは、後頸部にほんの少し2ミリを入れ、写真sは暈し終えた状態です。左右のネック周辺も整え、仕上刈も終了しました(写真t)。

r

s

t

軽くセットをした状態です。元々梳いてるウィックを使用したものですから、分髪線上の短い毛が出てしまいました。これはもちろん有ってはいけない毛です。(反省。)

u

第10回 「技術姿勢の奥行き」が決める「髪型の奥行き」 平成27年8月23日

理容のカットの基本姿勢には、0°と左右の15°、30°、45°があります。下の写真は、aが右45°、bが右30°、cが右15°です。それぞれの角度は、平面的な角度と共に奥行きの角度があります。例えばaの右45°で言えば、後ろから見た背骨の角度と共に腕の角度も45°です。これは平面的な角度と言えます。また背骨の角度は通常、運行角度と合致します。

そして側面からの方の写真の両肘を結んだ線を上から見ると右肘の方が、左肘よりも45°分、前に出ています。これは奥行きの角度です。b・cの15°、30°も同じことです。

a右45°

b右30°

c右15°

(撮影協力・中内和孝日技会総本部講師)

正しい姿勢での技術は、正確なカットを容易に行うことが出来ます。

但し今回は、実験の意味も含めて、姿勢に於ける平面的な角度と奥行きの角度を応用して、出来上がるスタイルのデザインを変えてみます。写真dは、カット前の状態ですが、奥行きのあるミディアム風のスタイルを作ってみます。

d

先ずは、後頭下部からです。マネキンではありますが今回は、左巻き毛渦(右発達)の原型を想定して、後頭下部の高い方である左側からカットします。後頭下部でも既に奥行きが出るように、左側では、左の踵を45°開き、1・2・3運行を行います(基本の行程では後頭下部7運行目の足位と同じです)。右側はその逆で、共に外側から切り進みます。正中線上は、最後に左右を合わせる程度に整えます(写真f)。写真gは、切り終えた後頭下部を横から見た状態です。

e

f

g

後頭部は、写真hのように運行角度は基本通りです。変えたのは奥行きの角度です。後頭部の運行を全て45°の角度でカットしました。写真iは、後頭部を切り終えた状態です。奥行きが出ている状態が解ると思います。後頭部も正中線上は、殆ど切らず整える程度にしました。

h

i

奥行きの角度だけを変えるというのは、やや複雑な姿勢ですが、写真j・k・l共に奥行きは45°です。しかし背骨の角度、即ち運行角度は、jが45°、kが60°、lが75°です。(後から気づいたのですが、30°は、少し角度が付き過ぎてしまいました。)

余談ですが、後頭部の運行角度は、仰角で下から数えます。しかし基本姿勢の角度は垂直を基準とし、上から数えます。ですから運行角度75°は、15度の基本姿勢で行います。

j

k

l

両側頭部も切り終えました。いわゆる「裏返しの接合部」です。(写真m・n)

m

n

天頂部も切り終えました。フロントからトップにかけては、ア・シンメトリーで、左側を長くしました。(写真o・p)

o

p

ワックスを付けて仕上げました。(写真q・r)

q

r

姿勢の角度は、髪型の形を決めますが、今回は敢えて奥行きの角度を変えて形を変えてみました。基本を理解すれば、応用に繋がるということは、本講座の基本的な考え方ですが、逆に考えれば、姿勢が基本通りでないと、正しい基本の形は出来ないという、本来の考え方でもあります。

第9回 梳かす方向の違いによる掬い刈の長さの調節 平成27年8月11日

掬い刈を行う前にその部分の髪をどの方向に梳かすかで、毛髪の長さの調整をすることが出来ます。

写真a・bは、分髪のあるミディアムスタイルです。カットは、基本通りに行いました。

a

b

c

今回は特に側頭部第5・6・7運行について考えてみます。この部分は、運行角度60°・剪髪角度45°で掬い刈にて行います。その際、切る前に梳かす角度は、真下に梳かしてカットをします。何故運行方向の60°に合わせて前方に梳かさないかというと、前に梳かして掬い刈をすると切り過ぎてしまう可能性があるからです。

d

次に写真dは、オールバックのスタイルです。バックスタイルも側頭部の切り方は、全く同じなのですが、第5・6・7運行に於ける、前もっての梳かす方向は、分髪スタイルとは異なり、後方45°に梳かします(図e赤線、青線は分髪の場合)。後方に梳かして掬い刈を行うと、少し掬いづらい状態になります。しかしこのようにカットをすることで、長さが確保されます

バックスタイルは、側頭上部のあたりに長さが必要です。長さがあるから前額髪際隅部の毛髪を後方に梳かすことが出来る訳です。これが普通のオールバックではなく、クラシカルバックになれば更に長さが必要となります。

e

この原理を応用して、周りを刈り上げてしまうようなサロンスタイルについて当てはめて考えてみます。写真f・gはカット前の状態です。その際、天頂部の毛を写真gの黄線のように前後に振り分けるように梳かしました。カットはピンクの線のように黄線に向かっておよそ直角方向にカットしました。技法は、各運行とも連続刈のち掬い刈です。

f

g

写真h・iは周りの刈り上げを切り終えた状態です。

h

i

ここで天頂部の毛を横に引き出してみます。すると写真jのように長い毛が出てきました。これは梳かす方向が運行に対して逃げる角度ですので、これだけの毛が残っている訳です。

j

天頂部をカットして毛量を削ぎ、ワックスを付けて仕上げてみました(写真k・l)。天頂部と刈り上げ部分の繋ぎは、結局は取ってしまうのですが、基礎刈でいったん残してから、調整しながら取ると、余裕のある毛が残りますので、このようなラフなスタイルでは、自然なつながりになります。

k

l

毛を逃がしておいて掬い刈をするということは、使用する櫛が重要です。写真mは第一荒櫛ですが、このように櫛に角度が付いていて、目幅のバランスや歯の構造が、毛束をしっかり捉えることが出来るものであることが大切です。

m

第8回 分髪位置の基準とヘアデザイン 平成27年8月9日

分髪位置の基準は図aのように、外側から外眥の位置が8:2、瞳の中心が7:3、内眥が6:4、顔の中心が5:5となっています。

a

分髪は、その位置により、頭部の原型や顔の歪みなどを補正させる機能があります。また、ヘアスタイルのデザインを広げるためのツールとも言えます。ヘアデザインを広く考えれば、分髪はどこで、どのように分けても当然自由です。分髪をすることでそのスタイルの何らかの質が高まれば、それで良いわけです。

写真bは、2:8と7:3の中間ぐらいの位置に分髪線を入れたスタイルです。そして分髪の後方は、少し内側に入れて、斜めの線にしました。こうすることで、基本のスタイルと比べると、少し遊び感覚が出てきます。

また写真のスタイルとは違いますが、分髪線を中に入れることは、毛渦の流れに逆らわずに、立つ部分を納めることも出来ます。

b

しかし、分髪をツールとして扱うのには、先ず正しい分髪位置を理解しておくことが大切です。この理解があると応用が広がります。

分髪の前方の位置は、冒頭述べた通りですが、分髪には終点の基準があります。前方の基点と終点の基点とを最短距離で結んだ線が、正しい分髪線になります。図cは、天頂部から見た分髪線の基準を描いたものですが、分髪線というのは図のように終点が、前方よりも多少外側になります。これは、天頂部の大きさが前方よりも後方の方が、大きいからです。それ故、分髪線の終点は、前方よりも外側であるということです。

但し、ここで細かく考えると「この場合天頂部の範囲はどこまでか」という疑問にぶつかります。天頂部ですから「上段上部の位置より内側」ということになりますが、そうすると図cの天頂部の線よりも一回り内側ということになります。しかし、分髪の基準は8:2が外眥の位置であることから見ても、上段上部の位置ということではなく、どう見ても図cの図のままから割り出しているようです。しかし、ややこしくなりますので、ここはあまり考えなくても良いと思います。

c

次に終点の位置ですが、分髪線は側頭部中心線までで、12cmとされています。但し、設計学上では12cmというのは、天頂部を上から見た場合の前額髪際中央部から頭部中心点(正中線と側面頭部中心線の交点)までの寸法です。故に分髪位置によっても多少長さが異なります。また頭部は球体ですので円弧に沿って距離で測れば勿論ずれも出ます。しかしそれらのプラスマイナスを考慮に入れても、おおよそ約12cmであることは確かです。

但し、後頭部の原型が突出型の場合は、天頂部の張りの位置が後方になり、頭部中心点付近にボリュームが必要になりますので、分髪線は普通型より短めになります。逆に欠損型の場合は、天頂部の張りの位置が前方になり、頭部中心点付近のボリュームを押さえますので、分髪線は、長めになります。これは分髪線があるとその部分は頭部の原型が出ますので、ボリュームが出ないということです。

更に分髪線は後方に直線で伸びていますので、その長さにより奥行き感を調整することが出来ます。欠損型の場合、分髪線を長くすることは、奥行き感を出し原型をカバーすることにも繋がります。

d

分髪は、理容師実技試験の課題にも含まれます。正しい分髪位置を理解することは、理容師の基本と言えるのではないでしょうか。

第7回 正面の張りの位置を決める「側頭部第5・6・7運行」 平成27年8月3日

理容学校の教科書に「ガイドカット」についての記述があります。これは、事前に切った毛髪に合わせながらカットをして行くことです。このことは、理容技学全書の言葉では「基準剪髪」となっています。カットは、周りに合わせて行うからこそ、全体に繋がりのある形が出来るのです。その際、大切なことがあります。それは、切り進む時に最初にデザインした形に沿わすことです。つまり、「カットフォルム」に合わすということです。カットフォルムは、展開型と言ってもいいのですが、展開図が立体になったものです。カットを始める前にはカットフォルムを想像することが、的確な髪型を作る上でとても大切な行程です。周辺のガイドに合わすことと、カットフォルムに沿わすことで、作ろうとする形が表現しやすくなります。

a

b

仕上がったスタイルでの正面の張りの位置は、側頭部と天頂部にありますが、今回は側頭部です。つまり立ち上がりの線のことですが、これはヘアスタイルのイメージを決める大切なポイントです。写真aは、フォーマルロングにカットして仕上げてあります。しかし側頭部の張りの位置が理想より下がっています。これは写真bの赤線の部分が欠けているためです。

c

d

なぜこのようなシルエットが出来たかというとカットフォルムが乱れているからです。写真cは、側頭部を縦に1cm幅で毛髪を立たせてみました。すると側頭上部から天頂部にかけてカットフォルムに繋がりのない部分と、えぐれた部分(写真d)がありました。このようなフォルムでは、仕上がりに於いて理想のボリュームを出すためには毛髪の長さが足りなくなってしまいます。

この原因は、正確なガイドカットをしていないことと、カットフォルムが想像出来ていないか、沿わしきれていないことにあります。

e

ロング、ミディアム共通していえますが、側面のフォルムは第1・2・3・4運行の立ち上がりがあって、その上に第5・6・7運行の上下と前後に丸さを持ったカット面があります。この運行全てが正しいガイドカットであり、フォルムに沿ったものであることが大切です。

その中で第5・6・7運行は、そのまま天頂部に繋がる長さでもあります。そして側頭部の張りの位置を決定する長さとなります。図eのように全体が縦にも横にも、繋がっているフォルムにすることが大切です。

ガイドカットは、当然のことながらスタンダードヘアにだけ言えるものではありません。どのようなスタイルにも当てはまる重要な事項です。

第6回 ニューフォーマルカットに於ける後頭部と側頭部の繋ぎの角度 平成27年7月24日

フォーマルロングよりも少し長いスタイルをニューフォーマルロングと言います。刈り上げないで耳を出すか、若しくは、ほんの少し耳にかかるようなスタイルです。大別すれば、メンズヘアとしては一番多いスタイルではないでしょうか。そのようなスタイルは、様々な切り方がありますが、ここでは、ミディアムカットのシステムの応用でカットしてみます。側頭部の運行は、ほぼミディアムと同じです。但し技法は、掬い刈のみです(写真01)。バックは、ミディアムカットでの後頭下部の運行を上部まで伸ばしたような運行で切ります(写真02)。なぜミディアムで行う放射運行をしないのかというと、このスタイルは、ミディアムと比べると上下の長さの差が少なく、面構成がミディアムに比べると平面的だからです。

次に後頭部と側頭部でのカット順序です。今回は、両側頭部をカットした後、後頭部をカットします。これは後頭部と側頭部での優先の度合いで順序を決めます。

01

02

側頭部ですが今回は、先ず耳前部の長さを決めて、それから後方に繋いでいきました(写真03~06)。そのためミディアムカットでの第1運行は、今回は写真01のように第4運行になります。

03

04

05

06

5・6・7運行は、ミディアムと同じです(写真07)。分髪線の角取も行いました(写真08)。

07

08

ここで今回のテーマに関連しますが、写真09の櫛の角度が第4運行で切った切り口の角度です。

09

右側頭部も、左側と同じように切ります(写真10)。すると写真11のように後頭部に繋がる切り口の角度が出ます。

10

11

後頭部です。背面正中線上から左右5運行でカットします(写真12~16)。

12

13

14

15

16

このように切ると側頭部と後頭部の間にコーナーが残ります(写真17・18)。左右の角をチェックしました(写真19)。

17

18

19

45°で改めてチェックカットをすればいいのですが、この角は、後頭部での各運行で出来るアール面が弱いと表れ易くなります。特に後頭部5運行を切る時の奥行きの角度の意識が重要です。もちろんそれは側頭部にも同じことが言え、側頭部第4運行の時の奥行きの意識も大切です(図20)。

20

天頂部のカットです(写真21)。全体梳きました(写真22)。

21

22

仕上がりです。ジェルとワックスをミックスして毛束感を作りました。

23

24

どのようなスタイルも、カットをする際、何らかのブロックで行うと思います。ここでは、側頭部、後頭部、天頂部です。ブロックは、不要な角が残りやすいものです。それゆえ繋ぎの部分のカットをする際は、角度を意識することが大切です。

第5回 分髪線の作り方と応用スタイル 平成27年7月18日

正しい分髪の仕方を理解することは、スタンダードカットを理解する上に於いては、重要なことと言えます。また、その理解は、ヘアデザインの幅を大きく広げることにも繋がります。

分髪の行程は先ず、分髪する位置を決めます。ここでは写真01のように左の7:3、即ち瞳の中心の位置にします。前額髪際線上の7:3の位置に櫛を当て左手拇指で櫛を押さえます(写真02)。そして左拇指を軸に櫛を分髪予定線に対して直角の角度にします。写真03では、分髪予定線のところに櫛を当ててみましたが、実際には、これは想像をするだけです。

01

02

03